2017年、三重県にある東海道の関宿に行きました。関宿散策での寺院です。

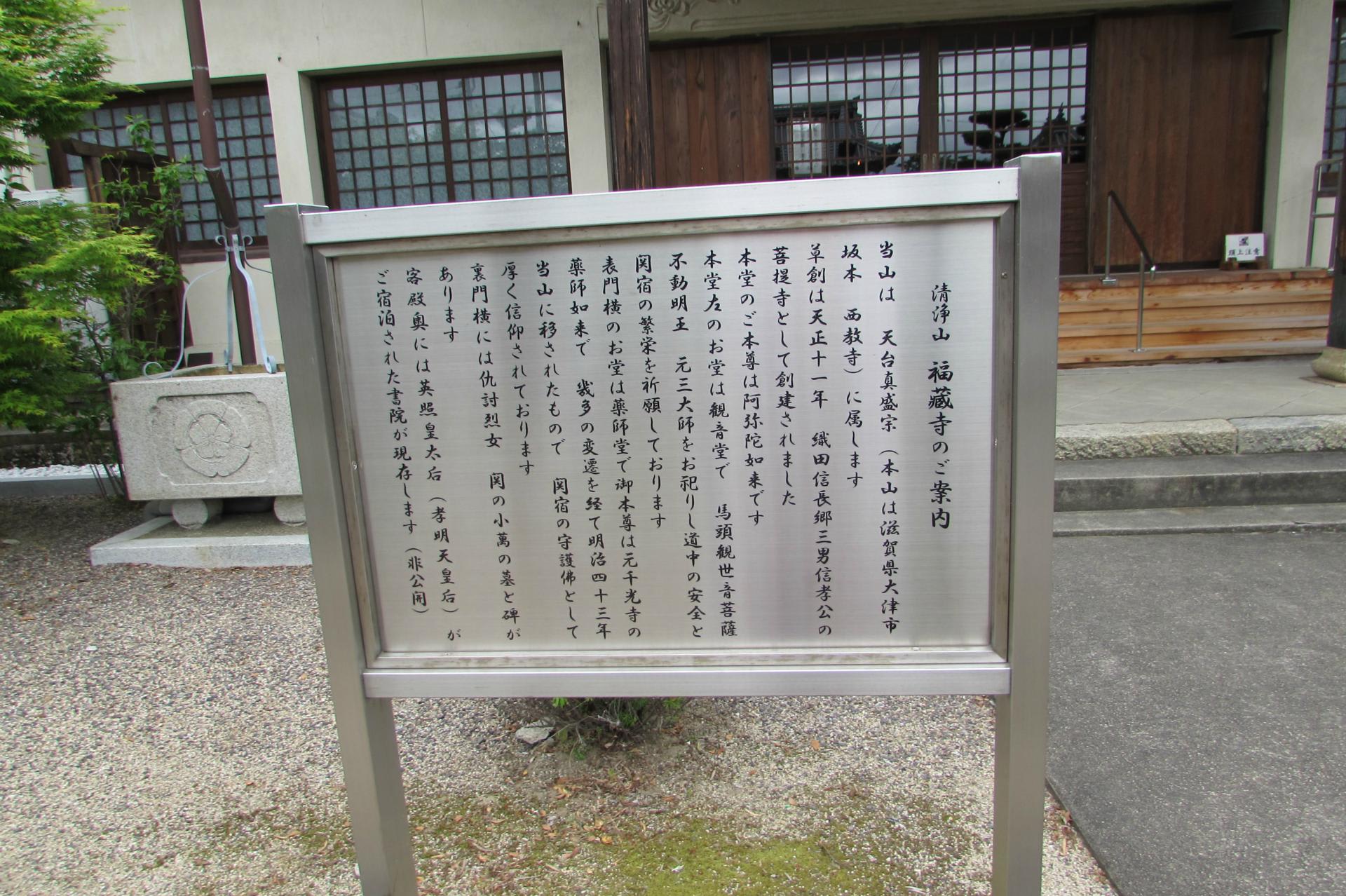

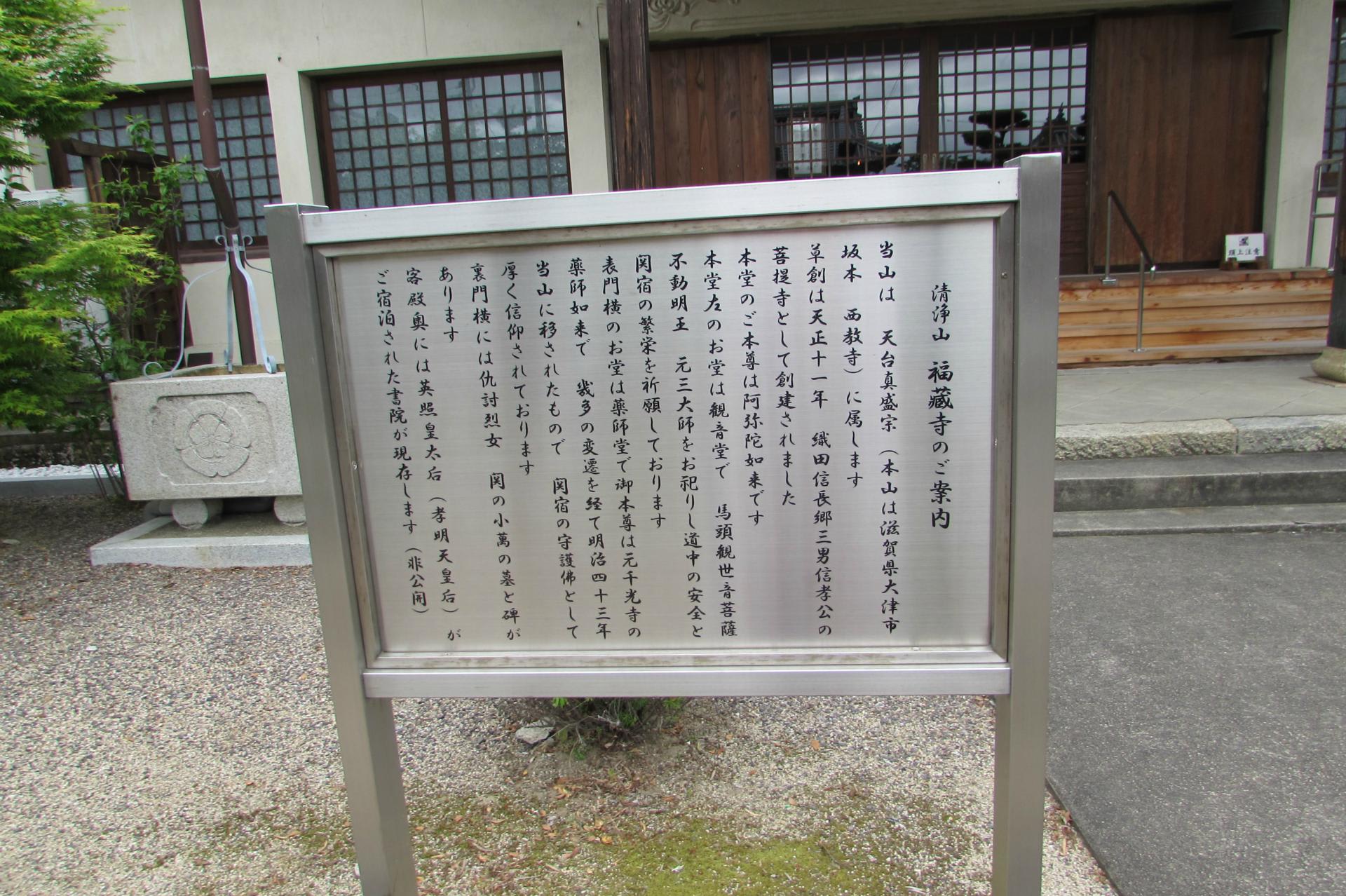

福蔵寺

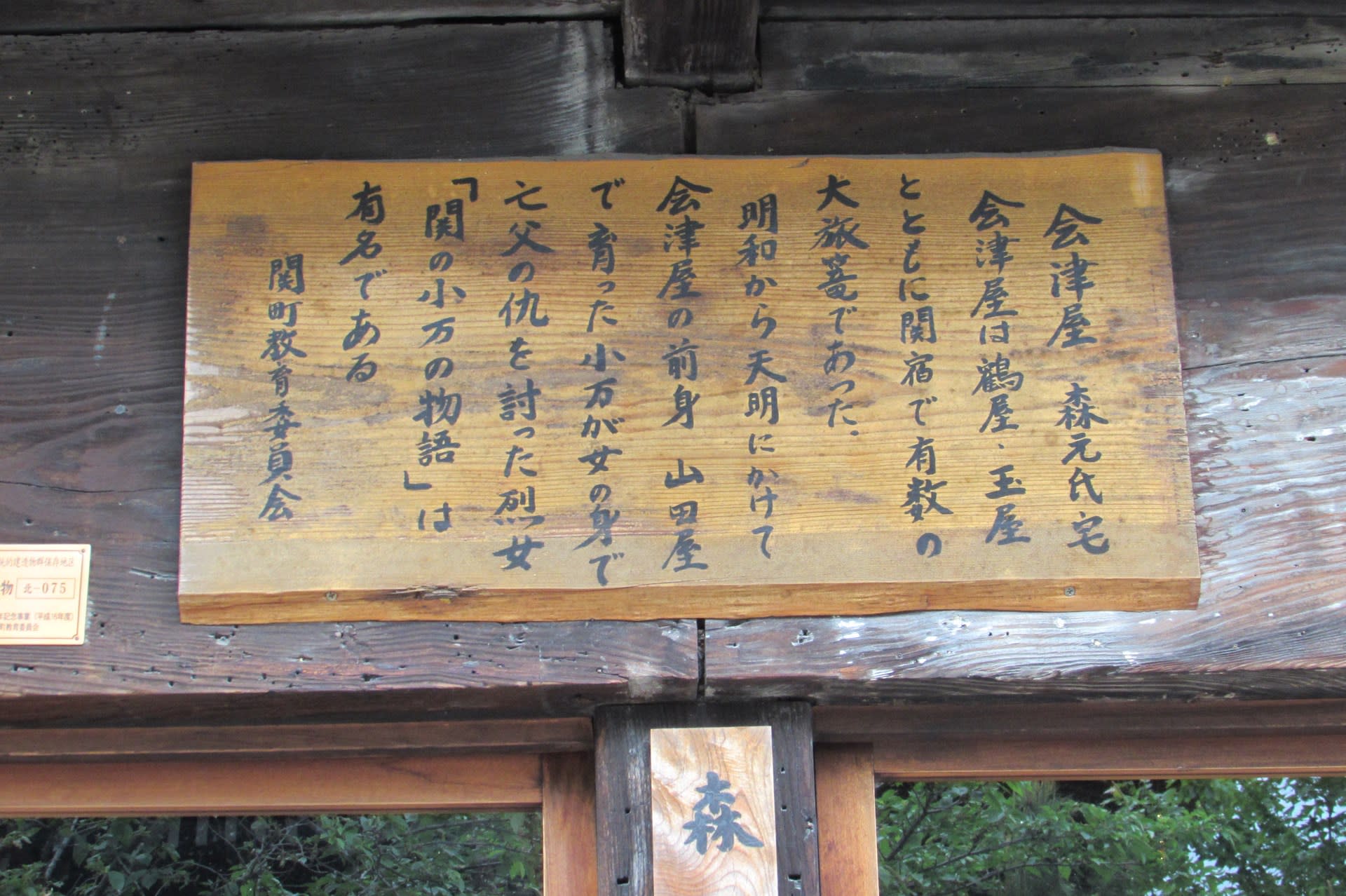

「関の小方は孝女の仇討で知られ、鈴鹿馬子唄にもうたわれています。その墓と記念碑が福蔵寺境内にあります。」

「清浄山と号し、当山は、天台真盛宗(本山は滋賀県大津市坂本の西教寺)に属します。草創は、天正11年(1583)、織田信長郷三男信孝公の菩提寺として創建されました。本堂のご本尊は阿弥陀如来です。」

参道

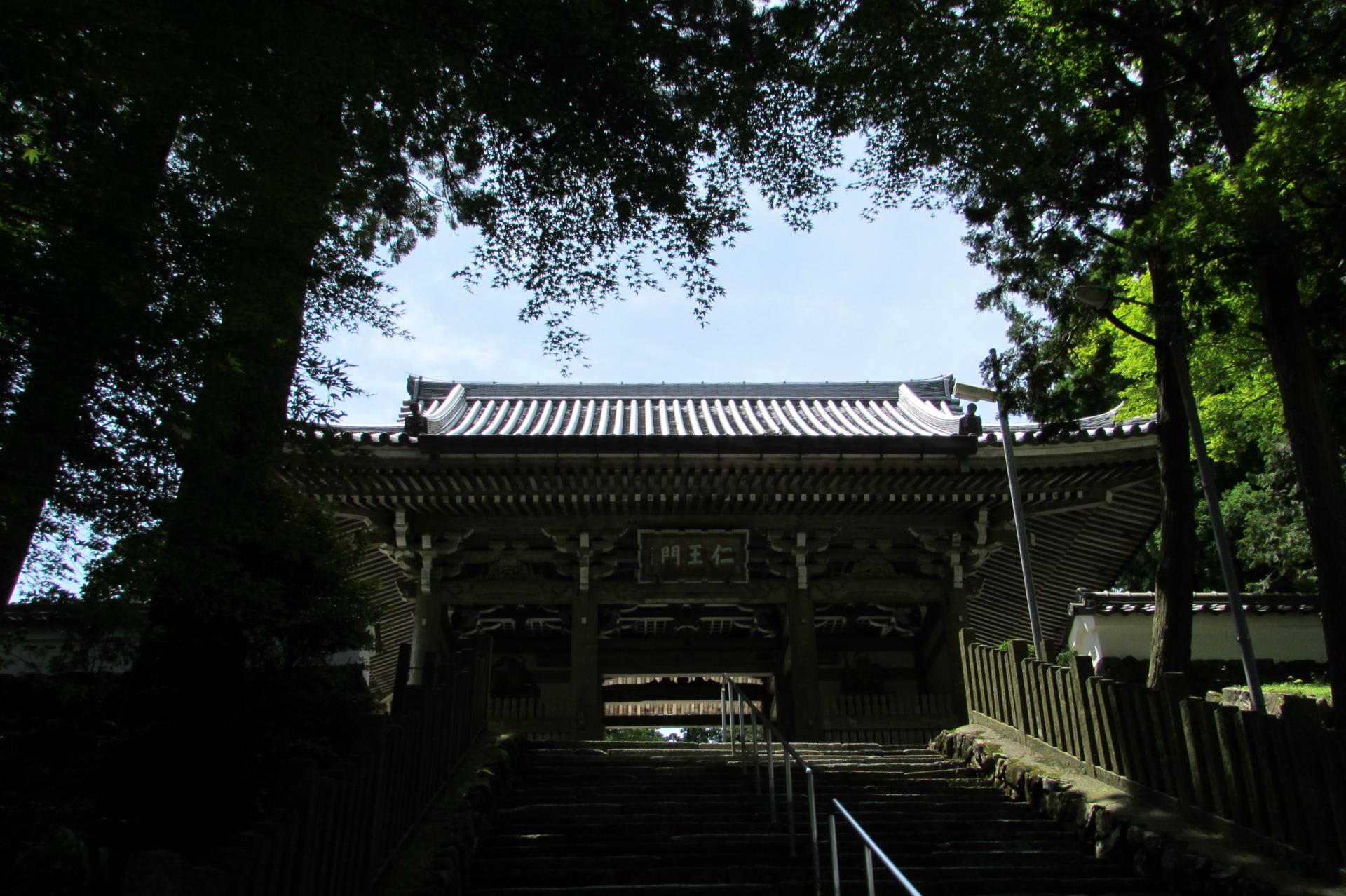

山門

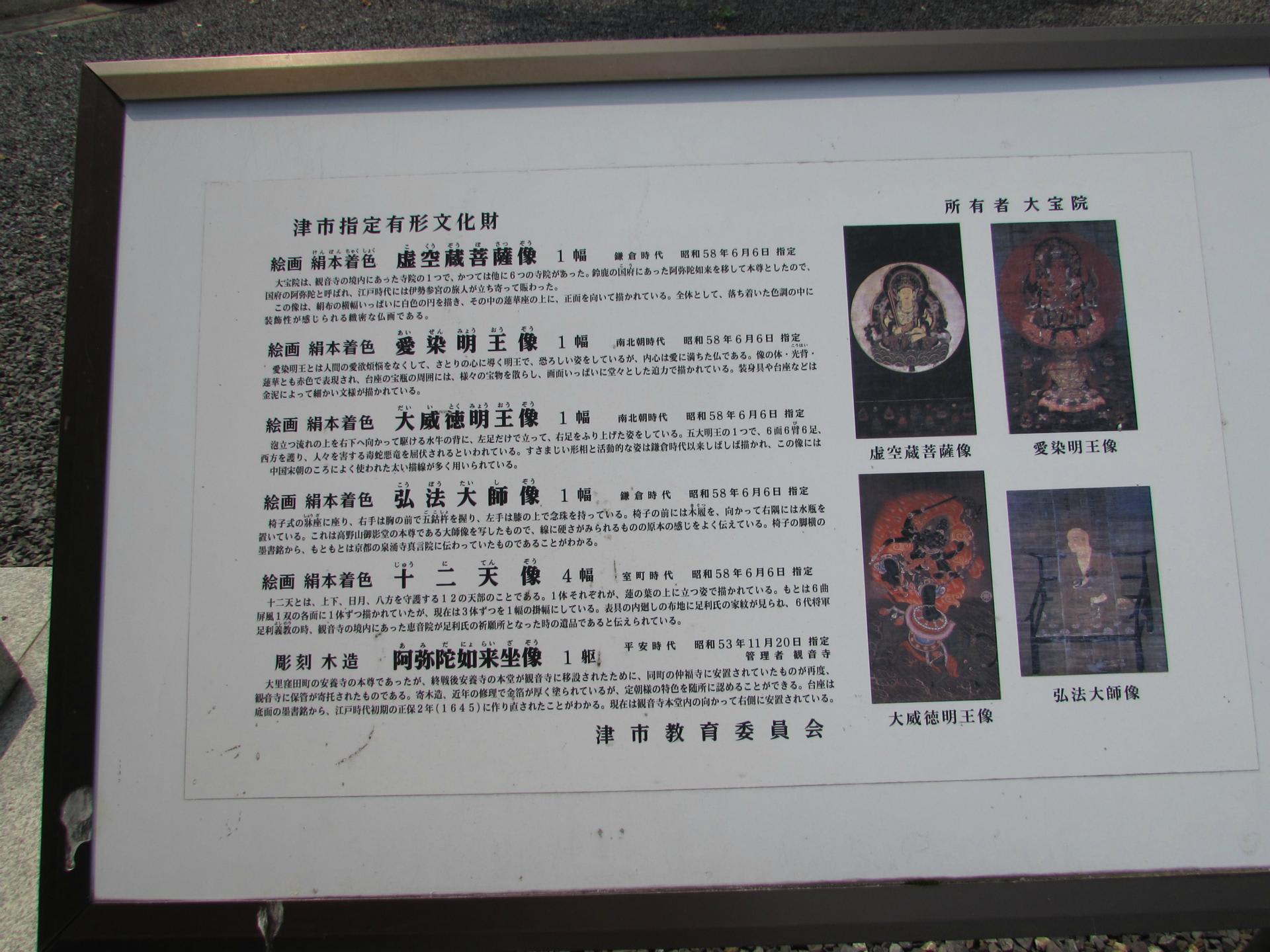

説明書

薬師堂

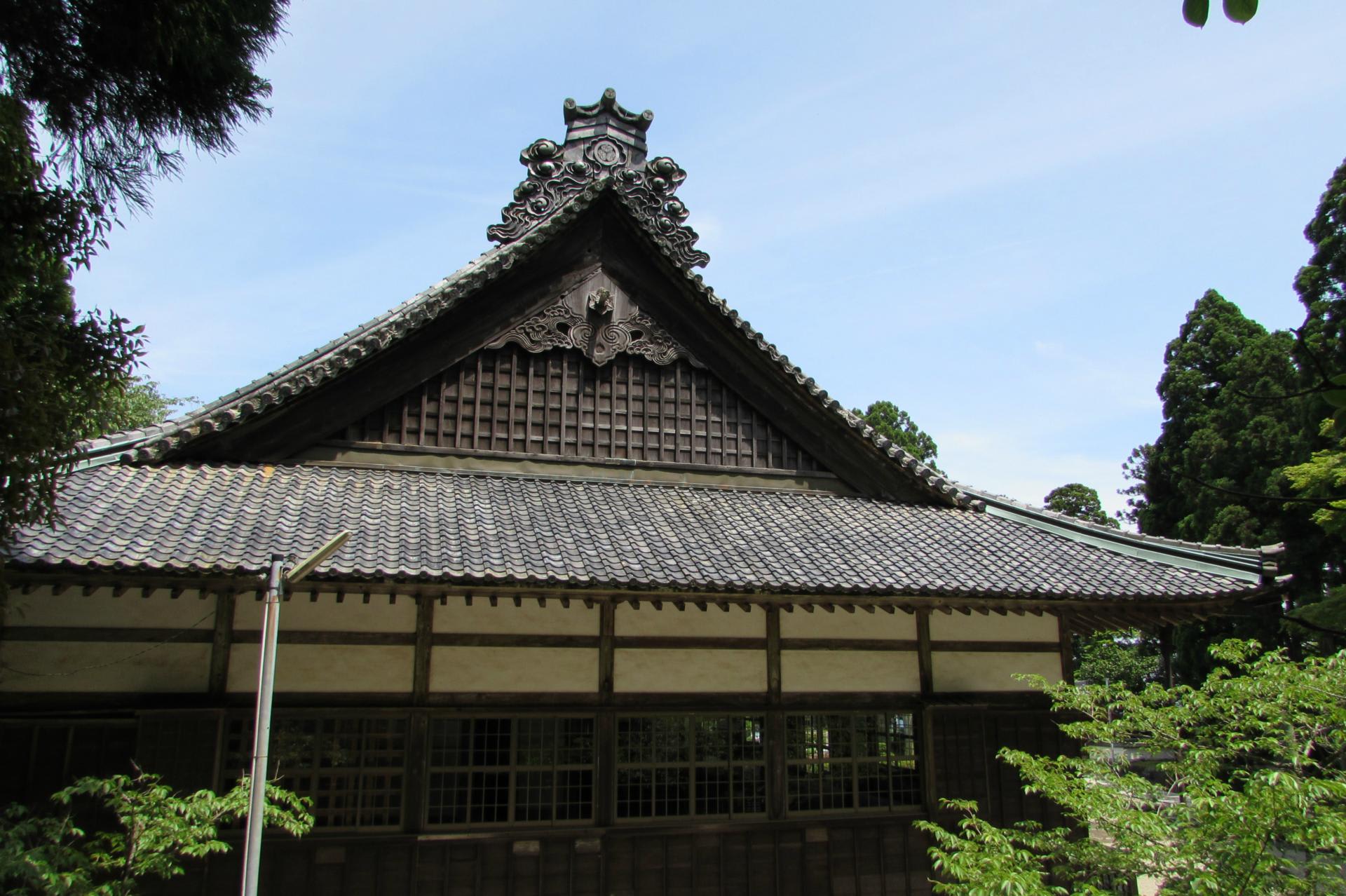

本堂

藤棚

観音堂

織田信孝公の墓

庫裏

地蔵院

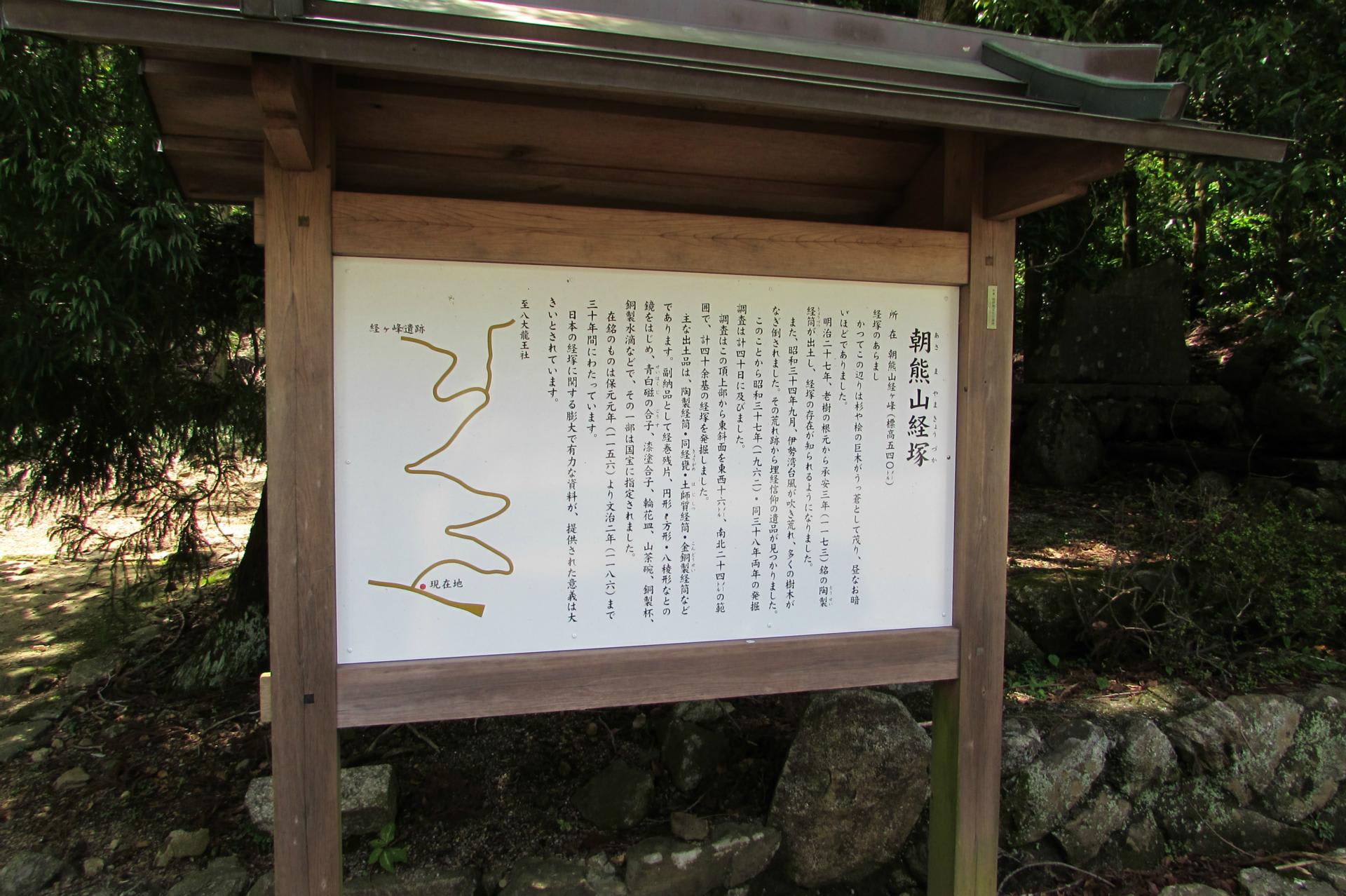

map

『「関の地蔵に振袖着せて、奈良の大仏婿に取ろ」の俗謡で名高い関地蔵院。天平13年(741)行基菩薩の開創と伝えられています。近郷の人々に加え、東海道を旅する人々の信仰を集め、現在でも多くの参拝客でにぎわっています。』

「現本堂は元禄年間に江戸出開帳や地元からの寄付などによって資金を集めて建設された。大工も地元であるが建築の質がよく、造営関係の文書が保存されていることも貴重である。鐘楼は寛永年間の建築で、意匠が優れ、すでに重要文化財に指定されている愛染堂とともに伽藍を構成する建築として貴重である。」

手水舎

本堂(重要文化財)

「江戸中期の元禄13年(1700)建造、桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、向拝一間、本瓦葺、背面後陣、側面脇間付。」

欄間の彫刻

鐘楼(重要文化財)

「江戸前期の寛永21年(1644)建造、桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、本瓦葺。」

庫裏

愛染堂(重要文化財)

「江戸前期の寛永7年(1630)建造、桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、向拝一間、本瓦葺。」

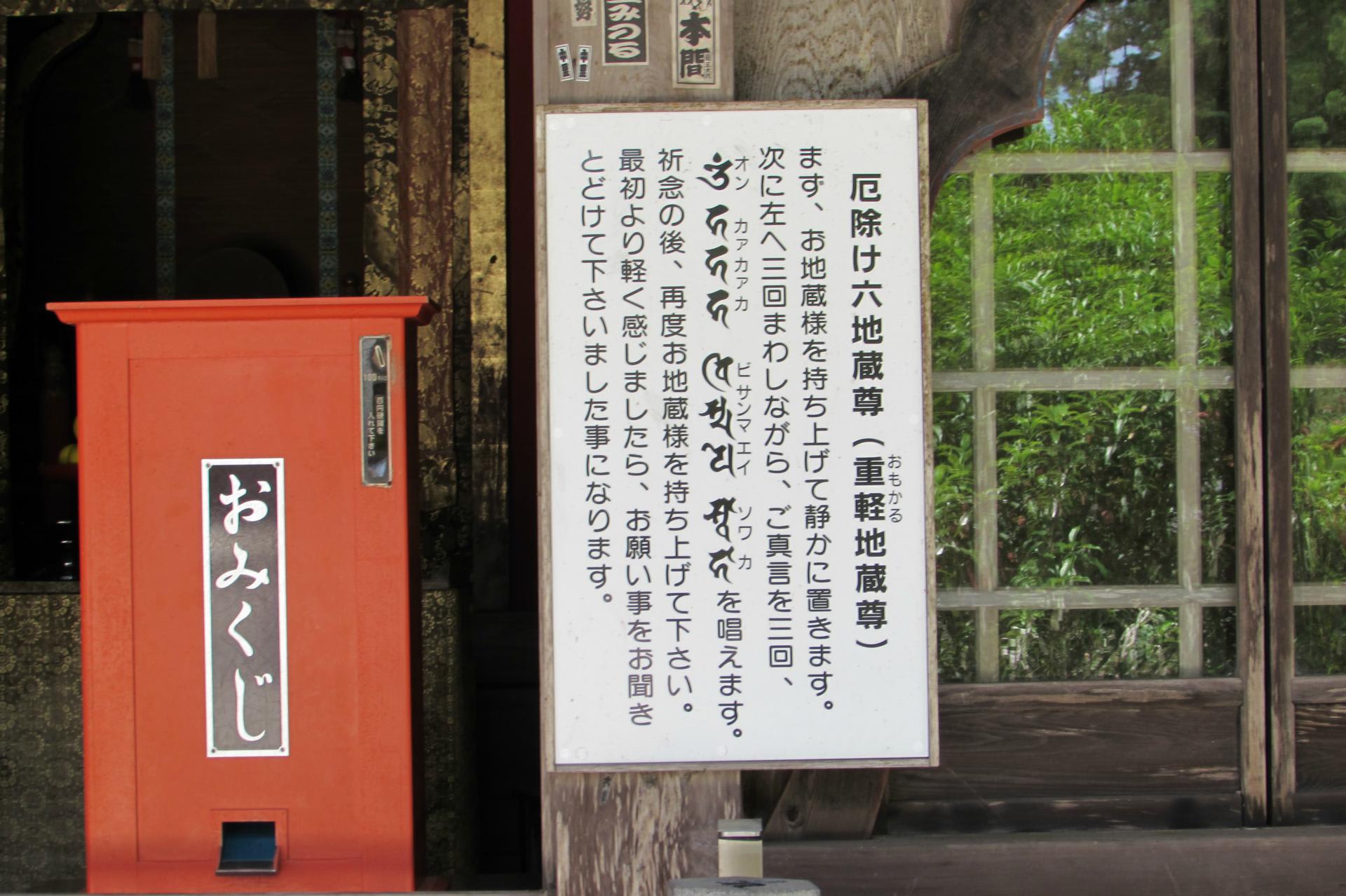

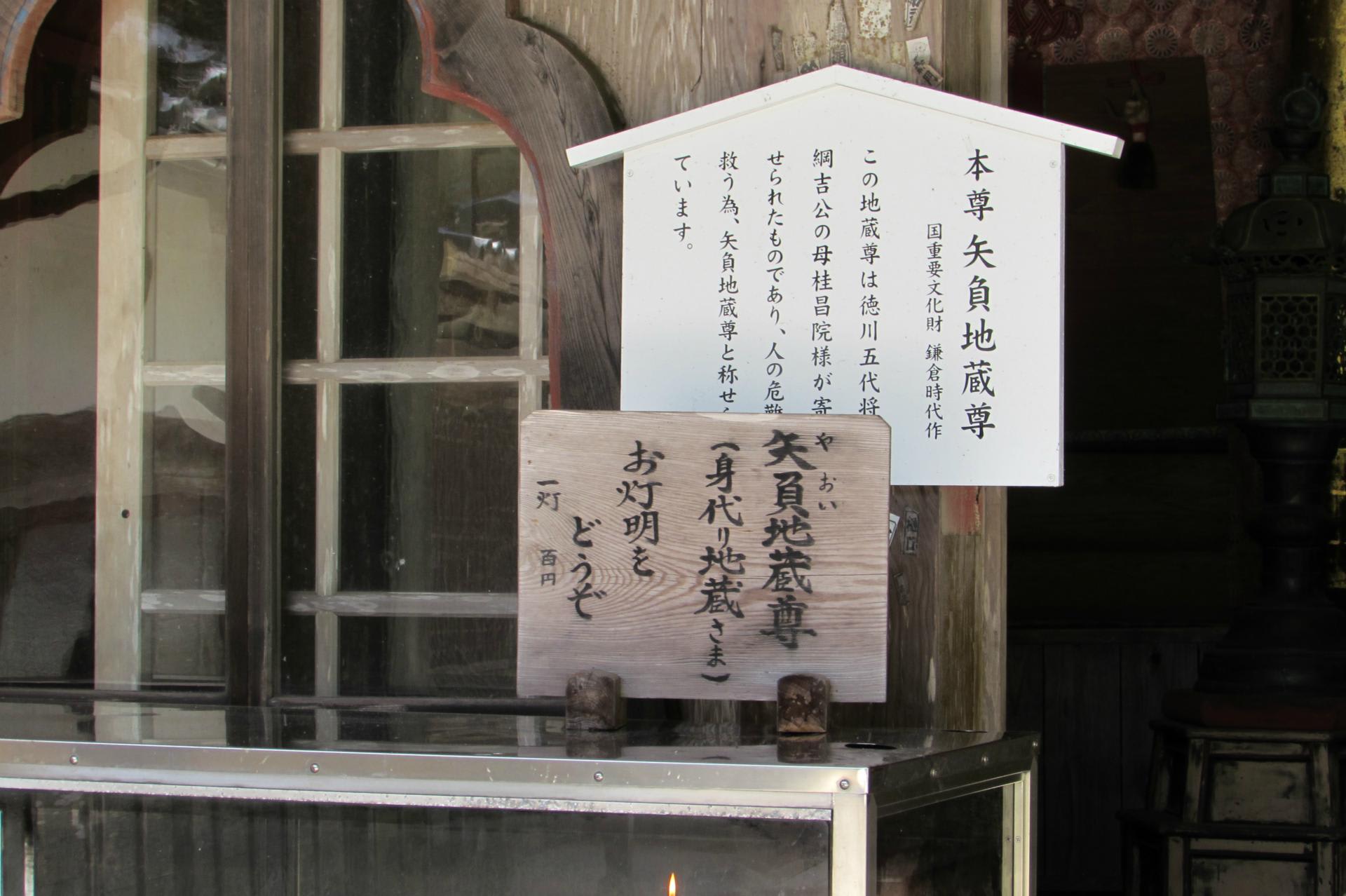

地蔵堂

経蔵

瑞光寺

「瑞光寺は中世にこの地域を治めた関氏ゆかりの寺です。境内にある権現柿は、徳川家康が関宿に立ち寄った時、賞味したと伝えられている柿の木です。」

山門

鐘楼

本堂

権現柿(亀山市史跡)

庫裏

福蔵寺

「関の小方は孝女の仇討で知られ、鈴鹿馬子唄にもうたわれています。その墓と記念碑が福蔵寺境内にあります。」

「清浄山と号し、当山は、天台真盛宗(本山は滋賀県大津市坂本の西教寺)に属します。草創は、天正11年(1583)、織田信長郷三男信孝公の菩提寺として創建されました。本堂のご本尊は阿弥陀如来です。」

参道

山門

説明書

薬師堂

本堂

藤棚

観音堂

織田信孝公の墓

庫裏

地蔵院

map

『「関の地蔵に振袖着せて、奈良の大仏婿に取ろ」の俗謡で名高い関地蔵院。天平13年(741)行基菩薩の開創と伝えられています。近郷の人々に加え、東海道を旅する人々の信仰を集め、現在でも多くの参拝客でにぎわっています。』

「現本堂は元禄年間に江戸出開帳や地元からの寄付などによって資金を集めて建設された。大工も地元であるが建築の質がよく、造営関係の文書が保存されていることも貴重である。鐘楼は寛永年間の建築で、意匠が優れ、すでに重要文化財に指定されている愛染堂とともに伽藍を構成する建築として貴重である。」

手水舎

本堂(重要文化財)

「江戸中期の元禄13年(1700)建造、桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、向拝一間、本瓦葺、背面後陣、側面脇間付。」

欄間の彫刻

鐘楼(重要文化財)

「江戸前期の寛永21年(1644)建造、桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、本瓦葺。」

庫裏

愛染堂(重要文化財)

「江戸前期の寛永7年(1630)建造、桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、向拝一間、本瓦葺。」

地蔵堂

経蔵

瑞光寺

「瑞光寺は中世にこの地域を治めた関氏ゆかりの寺です。境内にある権現柿は、徳川家康が関宿に立ち寄った時、賞味したと伝えられている柿の木です。」

山門

鐘楼

本堂

権現柿(亀山市史跡)

庫裏