気鋭のエコノミスト永濱利廣氏は『日本病——なぜ給料と物価は安いままなのか』で、「低所得・低物価・低金利・低成長」の「4低」状況を「日本病」と名付け、その原因と、脱却の道筋を考察している。

デフレ脱却のために、海外諸国は大胆な財政出動を行い、見事に立ち直ってきた。なぜ日本は積極的な財政出動に踏み出さないのか?『日本病——なぜ給料と物価は安いままなのか』から見てみよう。

政府債務残高は増えるのが「ふつう」

サマーズ氏やバーナンキ氏に限らず、海外の主流派経済学者の間では、デフレ脱却のためには金融緩和に加えて財政の積極的な出動が必須であるというのが常識になっています。

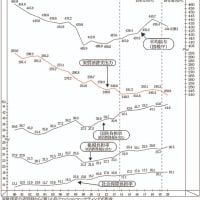

しかし、日本では均衡財政主義が主流になっています。そして、マスコミでは「日本の政府債務が増えて大変だ」というメッセージが定期的に流されるので意外に思われるかもしれませんが、海外と比較したグラフ(図表4-2)を見ると、明らかに日本の政府債務残高は増え方が少ないことがわかります。

2001年の政府債務を100とした場合、最も多いイギリスでは6倍以上、アメリカで5倍以上、フランス、カナダも約3倍、ドイツで2倍程度になっています。これに対して日本とイタリアは2倍にも満たない状況です。

よく新聞などで「過去最大の予算」「拡大する財政赤字」と、まるで大変なことが起きたかのように騒がれますが、これはナンセンスです。政府債務は増えるのが常識で、毎年予算は「過去最大」がふつうなのです。

バランスシートでは、「債務」の対には必ず「資産」があります。つまり、政府が債務を増やして支出を増やすということは、民間部門に支払われた分だけ、民間部門の資産が増えているということなのです。

イギリスやアメリカは政府債務が5~6倍も増えているわけですから、当然経済も拡大します。一方、日本と同じく緊縮財政のイタリアも、賃金が上がっていないのは図表1-3で見たとおりです。日本は政府から民間へ回すお金が圧倒的に少なすぎたことも、低成長の一因と言えるでしょう。

財政健全化は必要ないのか?

そうすると、政府債務残高を減らす=財政の健全化は不要なのか?という疑問が湧いてくると思います。実は、そこが日本と海外の専門家の考え方の最大の違いにもなります。

日本では、政府債務をあまり増やさないほうが良いという意見が多くみられます。政府の一般会計予算を見る立場で、政府内だけを見たら、確かに債務は増えないほうが良いということで、プライマリーバランス(国や自治体の基本的な財政収支)を黒字化したくなるでしょう。日本で政府債務残高に危機感を持つ考えは、すべてこの立場から来ています。

しかし、もっと俯瞰的に経済を見れば、「中央銀行」という特殊な存在に気付くはずです。

現在の日本の政府債務の約半分は、日本の中央銀行である日銀が新たに発行したお金で国債を市場から買って吸収しています。国債保有者に対して政府は利息を払いますから、政府は日銀に利息を払っていますが、日銀の儲けは国庫納付金として最終的に政府に戻ってきます。また、元本についても、政府は民間企業や個人とは違うので、借り換えで続けていけます。

つまり、政府債務のうち、日銀が持っている債権は別枠で考えなくてはなりません。

これが海外の専門家では常識の「統合政府」と呼ばれる考え方です。

日銀の出資証券は半分以上、日本政府が持っていますので、いわば民間企業における子会社のようなものです。民間企業では子会社も含んだ連結決算をするのが常識であり、連結決算においては親会社・子会社間のお金の貸し借りは相殺されます。同じように、事実上の政府債務は、中央銀行の保有分を別枠で考えるべきだという論です。

実際にグラフ(図表4-3)を見ると、政府債務残高は毎年増えていますが、日銀保有分を抜いてみると一気に減ることがわかります。

さらに日本国債というのは海外保有の割合が低く、9割程度が国内で持たれています。ゆえに、日本国債はマーケットで不安視されていませんし、日本国債の信用力を反映したクレジット・デフォルト・スワップの保証料率から弾き出される倒産確率は0.3%程度と、アメリカと並んで安定しているわけです。つまり、日本の政府債務は「危なくない」のです。

そして、ここで重要なことは、政府債務残高だけで財政の予算制約を計るのは間違いである、ということです。少なくとも現在、海外の専門家の多くはそう考えています。

では、何で見るかと言うと、インフレ率です。

中央銀行の保有国債を別枠で考えられるならば、理論上は、すべての国債を中央銀行が買えば政府債務をゼロにできます。しかし、中央銀行が国債を買う場合には貨幣を新たに発行するわけですから、やりすぎると大幅なインフレに傾いていく可能性があります。だから、インフレ率が指標になるのです。

このように、財政規律は政府債務だけではなく、インフレ率なども含めて総合的に計るのがグローバルスタンダードです。そして、2022年3月現在の消費者物価指数で見たインフレ率はアメリカで8%、ヨーロッパで7%を超えていますので、欧米では経済政策を引き締める方向に向けて動き出しています。

この考え方で見れば、日本のインフレ率はグローバルスタンダードな目標の2%に遠く及びませんので、まだまだ財政出動が可能という判断になります。少なくとも中立金利が低すぎて金融政策が効かない状況(流動性の罠)から脱するまでは、財政出動によって政府が効果的にお金を使わないと、日本経済は良くならないでしょう。

*

さらに、【つづき】「日本経済が「大復活」を遂げるためには、なにより政府・日銀の「辛抱強さ」こそが重要になる…!」では、政府や日銀がどのような対策を取れば、日本経済が復活を遂げるのかを見ていきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます