7時起床。

朝食はソイプロテイン。

明日、実家の菩提寺がある宮城県・石巻で行われる父方の祖母の本葬(と初七日・四十九日・百日法要)のため、私は今日から石巻に前乗りする。妻と娘は先月の家族葬(お別れ会)に参加しているので、今回は私ひとりで向かう。

9時前に家を出る。

東京9:48発の東北新幹線やまびこ177号に乗る。

仙台までははやぶさ号のほうが30分近く早いのだが、やまびこ号は割引制度(トクだ値30%OFF)を利用すると普通車の定価以下でグリーン車に乗れる。安いし、空いているし、時間に余裕がある時はおすすめの方法である。唯一のネックは、現在やまびこ号では車内販売が行われていない(スジャータアイスが買えない)ことだろうか。

仙台までの所要時間は2時間。

好天に恵まれて良かった。

仙台駅でレンタカーを借り、まずは「伊達の牛たん本舗」で昼食。

芯たん定食を注文。

分厚いが柔らかく、食べ応えがあってとても美味しい。

仙台から車で約1時間半、宮城県石巻市釜谷にある「石巻市震災遺構 大川小学校」に到着。

石巻市立大川小学校は、河口から約4キロ上流の北上川沿いに位置している。2011年3月11日の東日本大震災の際、14時46分の地震発生から約50分後の15時37分に津波が到来し、児童108名中74名・教員10名が亡くなった。欠席者や既に保護者に引き渡されて下校していた児童を除くと、学校管理下にあった児童は78名で、助かったのは4名だけだった。

地域住民や学校関係者、被災者遺族などが話し合い、最終的には石巻市が小学校全体を震災遺構として保存することになった。おそらく当事者の皆さんにとっては思い出したくない記憶が喚起されてしまう建物だが、それ以上にあの日起こったことを後世に伝え、同じことを繰り返さないで欲しいという強い想いが保存という結論につながったそうだ。

1階の教室。窓や壁がコンクリートごと破壊され、天井も崩壊している。

2階の教室の天井も突き破られている。

2階の天井をよく見ると、水に浸った跡がくっきり残っている。

娘が小学校に入ったばかりということもあって、眺めているだけでもめまいがしてくる。この場所に限ったことではないが、ご遺族の悲しみは私なんかの想像をはるかに超えるものだろう。

渡り廊下がコンクリートの根元から折れ、なぎ倒されている。

2階の教室とプール、体育館を結んでいた渡り廊下だそうだ。

反対側から見てみる。廊下が海側(私がいる方向)に倒れているのはなぜだろうと疑問に思ったが、当時の津波は海から直接陸を通ってやってきたものと北上川を遡上したものが氾濫して流れ込んできたものがあり、それらが小学校の校庭でぶつかって渦を巻き、この渡り廊下もねじれながら倒れたとのことであった。

かつて屋外ステージだった外壁には、各年の卒業記念に描かれた壁画が残っている。

絵の上手さに驚かされると同時に小学生だからこその純粋さも伝わってきて、心温まる一角になっている。

とても素敵な屋外ステージであったことは今でもよくわかる。

体育館は、一部の壁を残して床から何から流されてしまった。

プールも原型がどういうものだったのかわからないほどの状態である。

学校のすぐ裏は山になっている。当時、「校庭で待機」という指示を聞かず自らの判断でこの裏山を登って避難した子どもたちが助かった。

津波到達点は想像をはるかに越えて高い場所にあった。

津波到達点から小学校を振り返ってみる。

更に登った高台から全体を眺める。右手から押し寄せる海からの津波、左手から流れ込む北上川からの津波、それらが校庭でぶつかる光景を想像してみる。背筋がゾッとする。

私も当時の報道をかすかに覚えているが、大川小学校の津波被害は当初の学校・教育委員会側の対応にかなり問題があり、最終的には訴訟になった(遺族が宮城県と石巻市を提訴した)。結果としては1審も2審も学校側の過失が認められ(被告側の上告は棄却)、判決が確定している。

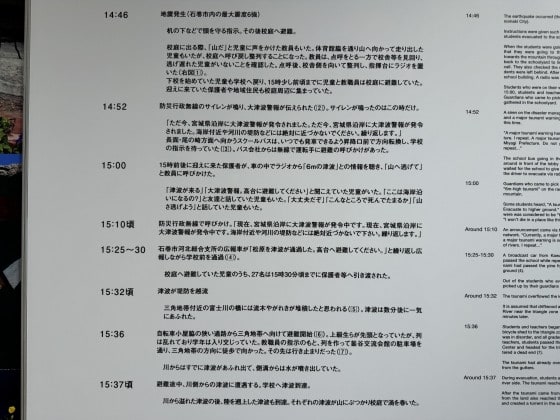

過失というのは、地震発生後から津波到来までの50分間も校庭に留まり続けたことである。1審では、当日の「校庭での待機」という判断に過失があったと認められた。少なくとも大津波警報の発令を知った時点(14時52分頃の防災無線)で高台への避難を開始すべきだったという判断がなされた。この防災無線以降も、15時頃に児童を迎えに来た保護者が先生たちに「ラジオで6mの津波が来ると言っているから山へ逃げて」と呼び掛けており、15時10分には再び防災無線、15時25分には市の広報車が「津波が来ているから高台に避難して」と呼びかけながら学校の前を通っている。しかし、実際に校庭からの避難が始まったのは15時36分。しかも、行先は山や高台ではなく川沿いの場所だった。そして避難開始から1分後、小学校に津波が到来した。

一方で、1審では小学校の場所がハザードマップで津波危険地域に指定されていなかったことから、事前に津波を想定した避難計画を立案・訓練していなかった(避難計画はあったが非現実的でかなり杜撰なものだった)ことは過失と認められなかった。しかし、2審ではこの点についても過失が認められ、最終的な判決では事前の備えの重要性が指摘された。

小学校のすぐ先にあり、当時津波が遡上してきた北上川を見に行ってみる。

平時では素晴らしい景色である。

この大きくて穏やかな川を津波が遡上してくることを、3.11以前に想像できた人はどれだけいるだろうか。

当日の判断が間違っていた。それはもちろん事実である。しかし、あの地震直後のパニック状態で正常性バイアスを振り払って正しい判断が出来ただろうか。3.11を経た今の私なら出来るかもしれないが、それ以前の私ならおそらく出来なかったと思う。

この大川小学校が教えてくれるのは、事前の防災準備の重要性である。当日パニック状態になったとしても正しい判断が出来るよう事前に綿密な防災計画を立案し、日々それを見直しながら訓練して身に付けておくこと。この震災遺構を残すと決めた当事者の方々の想いを無駄にしないためにも、同じことを繰り返さないという意識を強く持ち、具体的な防災活動に取り組みたいと思う。

②へ続く。