私はこれまでにずいぶんとワインの本を読んで来た。それらの多くを捨ててしまったが、まだ我が家にはいくつかが残っている。ワインの味わい方を書いた本、ワインの種類を紹介する本、ワインの歴史を書いた本。しかしこの前田琢磨著「葡萄酒の戦略」(東洋経済新報社)はそれらのいずれとも異なる視点で書かれたものだ。以前ちらっとこのブログで紹介したが、購入後しばらく放っておいた。しかしその後、一気に読んだ。

現代ワイン市場及び過去のそれの変遷について、ソムリエの資格も持つ経営コンサルタントが、如何にも経営コンサルタントらしい視点から分析した本である。ワインは農産物であり、その加工品であり、高度な技術の結晶であり、昔から欧州で珍重され高い経済価値を持つ商品でもある。その経済価値が高いゆえに、太古からその生産と流通を巡り欧州各地でせめぎ合いが見られた。そのせめぎ合いは現代になっても止まず、形は違うが却ってグローバルに展開されている。この本はそれを活写して見せてくれる。独自の切り口で書かれているので大変面白い。

ブドウ品種を重視しより科学的な手法で広範に開発を進めたセパージュ主義国(米国、オセアニア、南米他などのワイン新興国に多い)と、土地の特性と伝統を揺るがし難いものと見て重視するテロワール主義国(フランスを筆頭に、イタリア、ドイツ等)の対立と交流。

セパージュ主義の興隆とテロワール主義の退潮。しかし一方で見られる両者の混在と相互の地域の経済的互恵状況。それぞれの陣営に属する「各国ワイン輸出入連関表」とも言うべき資料を用いて、前田氏はワインの現代ワイン事情を描いてみせる。セパージュ主義の代表である米国と、テロワール主義を代表するイタリアの不思議な相互依存関係も説明してくれていて、非常に面白い。

前田氏はカリフォルニア・ワインの地位を一流に押し上げたロバート・モンダヴィを例に挙げ、ワイナリーのビジネス的大成功とブランドの良さの維持の両立が如何に難しいかを説明する。イタリア移民のワイナリーが一流になり、大型化してやがて株式会社化し、資本を導入してさらに巨大化し、やがて行き詰まってブランド名を残して食品飲料メーカーに買収されてしまう例を解説する(今もブランド名は残る)のだ。名車ブランドや資産運用ビジネスの世界と非常に似ている。きらりと輝くブランドが、オリジナルな良さやテイストを残しながら大きくなろうとするには、非常に高度な経営的センスと自制的コントロールを必要とする。失敗して、大きくて優秀だが平凡な他社に飲み込まれるケースも多いのだろう。

翻って、セパージュ主義的ワインが並ぶ我が家の棚。

セパージュ主義の代表格、豪州産ワイン。私の大好きなピーター・レーマン、クランシーの赤(2005年)。過半をシラーズが占め、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローも。以前のビンテージよりもシラーズの割合が下がっている。セパージュ主義国のワインはわかりやすい。「見ればわかる」セパージュ主義的ワインのラベル。しかもブレンドだ。平均的に言うとこの領域のワインはコスト・パフォーマンスが高い。

鶏の照焼きにも、餃子にも、鹿肉のシチューにも。

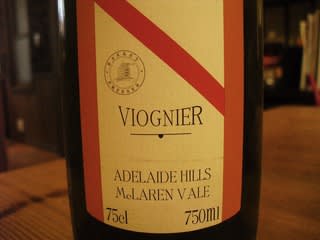

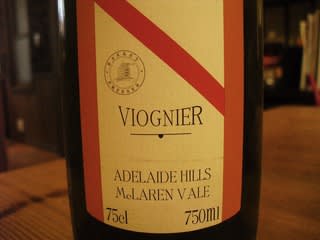

これも豪州を代表するワイナリー。ダーレンベルグのヴィオニエ種。これも「見ればわかる」ラベル。セパージュ主義国は、これだから良い。この季節、牡蠣フライと相性抜群のしっかりした白。

いつもお世話になります、ヴィレッジ・セラーズ。豪州産ワインならここ。私はこれがほとんど。

でもちょっと毛色が違うワインも、棚に入っている。チュニジア産のMagonだ。シラー他の種類が用いられているが、ちょっと見ただけでは、何のブドウが用いられているのだかよくはわからない。チュニジアの旧宗主国はテロワール主義の代表を自認する。その傾向をこのワインも受け継いでいるのか。

他にもワイン本はいろいろある。ブルータスがワインを特集する時はいつも面白い。

これは普通のワイン解説本。

極厚のワイン事典みたいなもの。世界のワインを網羅し、作り方から農園の様子まで紹介される本。

しかし今回の前田氏の著書は視点がユニーク。ワインに興味のある方は是非一読を。

「私は水の方が良いデス」と、茶々之介は水を飲む。

現代ワイン市場及び過去のそれの変遷について、ソムリエの資格も持つ経営コンサルタントが、如何にも経営コンサルタントらしい視点から分析した本である。ワインは農産物であり、その加工品であり、高度な技術の結晶であり、昔から欧州で珍重され高い経済価値を持つ商品でもある。その経済価値が高いゆえに、太古からその生産と流通を巡り欧州各地でせめぎ合いが見られた。そのせめぎ合いは現代になっても止まず、形は違うが却ってグローバルに展開されている。この本はそれを活写して見せてくれる。独自の切り口で書かれているので大変面白い。

ブドウ品種を重視しより科学的な手法で広範に開発を進めたセパージュ主義国(米国、オセアニア、南米他などのワイン新興国に多い)と、土地の特性と伝統を揺るがし難いものと見て重視するテロワール主義国(フランスを筆頭に、イタリア、ドイツ等)の対立と交流。

セパージュ主義の興隆とテロワール主義の退潮。しかし一方で見られる両者の混在と相互の地域の経済的互恵状況。それぞれの陣営に属する「各国ワイン輸出入連関表」とも言うべき資料を用いて、前田氏はワインの現代ワイン事情を描いてみせる。セパージュ主義の代表である米国と、テロワール主義を代表するイタリアの不思議な相互依存関係も説明してくれていて、非常に面白い。

前田氏はカリフォルニア・ワインの地位を一流に押し上げたロバート・モンダヴィを例に挙げ、ワイナリーのビジネス的大成功とブランドの良さの維持の両立が如何に難しいかを説明する。イタリア移民のワイナリーが一流になり、大型化してやがて株式会社化し、資本を導入してさらに巨大化し、やがて行き詰まってブランド名を残して食品飲料メーカーに買収されてしまう例を解説する(今もブランド名は残る)のだ。名車ブランドや資産運用ビジネスの世界と非常に似ている。きらりと輝くブランドが、オリジナルな良さやテイストを残しながら大きくなろうとするには、非常に高度な経営的センスと自制的コントロールを必要とする。失敗して、大きくて優秀だが平凡な他社に飲み込まれるケースも多いのだろう。

翻って、セパージュ主義的ワインが並ぶ我が家の棚。

セパージュ主義の代表格、豪州産ワイン。私の大好きなピーター・レーマン、クランシーの赤(2005年)。過半をシラーズが占め、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローも。以前のビンテージよりもシラーズの割合が下がっている。セパージュ主義国のワインはわかりやすい。「見ればわかる」セパージュ主義的ワインのラベル。しかもブレンドだ。平均的に言うとこの領域のワインはコスト・パフォーマンスが高い。

鶏の照焼きにも、餃子にも、鹿肉のシチューにも。

これも豪州を代表するワイナリー。ダーレンベルグのヴィオニエ種。これも「見ればわかる」ラベル。セパージュ主義国は、これだから良い。この季節、牡蠣フライと相性抜群のしっかりした白。

いつもお世話になります、ヴィレッジ・セラーズ。豪州産ワインならここ。私はこれがほとんど。

でもちょっと毛色が違うワインも、棚に入っている。チュニジア産のMagonだ。シラー他の種類が用いられているが、ちょっと見ただけでは、何のブドウが用いられているのだかよくはわからない。チュニジアの旧宗主国はテロワール主義の代表を自認する。その傾向をこのワインも受け継いでいるのか。

他にもワイン本はいろいろある。ブルータスがワインを特集する時はいつも面白い。

これは普通のワイン解説本。

極厚のワイン事典みたいなもの。世界のワインを網羅し、作り方から農園の様子まで紹介される本。

しかし今回の前田氏の著書は視点がユニーク。ワインに興味のある方は是非一読を。

「私は水の方が良いデス」と、茶々之介は水を飲む。