なぜか、王宮の花火をどうぞ♪

Handel: Music for the Royal Fireworks, HWV 351 - I. Ouverture

英国っぽいわ♪ ヘンデルはドイツ生まれらしいが、英国に帰化していて英国的だよね。

最近家を建てた、あるいは今後建てる予定という人が読んで、「目からうろこが落ちたような気分」になるという本を読んでみた。

次々と日本の家づくりの常識を覆す本だ。

内山里江(建築家)著、家は南向きじゃなくていい(講談社)。

それは正しい。南向きである必要などないと私も思うが、日本中どこを見ても、南を至上の方角と崇める宗教みたいな状況である。

こちら(↓)は私が以前実際に住んでいた住宅地だ。道路は見事に正確に南北あるいは東西を向いて直線で作られていて、各敷地は長方形で、その敷地の中で住宅は可能な限り北に寄せて建てられ、南になるべく庭を確保しようとする。

したがって北道路の敷地の住宅は北側の道路に限りなく寄って配置される。その住宅は道路に向かってわざわざ背中を向けたようなデザインになる。しかし道路を挟んで向かいの南道路の敷地の住宅は道路に沿って前庭が大きく確保されて住宅も道路を向いて開放的にデザインされる。

【Google】

東西を貫く道路では、それを挟んで南北で住宅が対照的な様子を見せるのが、日本の住宅地なのである。

面白いのは東道路と西道路の敷地の住宅で、これは道路に対して横を向いて立ったようなデザインになりがちだ。

そして人気があるのは南道路の敷地である。

昔から日本はそうだったかというと、そうではない。

少なくとも江戸期の武家の住宅は、方角とは無関係に道路に向かって前庭を確保し開放的にデザインされていた。

景観の公共性、道路に向かっての礼節が確保されていたわけだ。

その時代、住宅の配置やデザインについては、方角とは無関係に、道路から見た家並みとしての全体の景観に配慮したものだったのだねえ。

これ(下)は英国の住宅地(ロンドン郊外)。

【Google】

これ(下)はイタリアの住宅地(ミラノ郊外)。

【Google】

方角なんて関係ないのである。

南をありがたがってその光を取り入れようとするが、道路から見た景観を無視する住宅が並ぶ街って、おそらく世界的に日本以外にあまりない。そして江戸時代以前の日本にもそれはなかった(農家は別)。

そもそも敷物も、革製ソファも、木製家具も、日本の強い直射日光なんて毎日浴びていたら一部だけ日焼けしてしまって使えなくなる。少なくとも数十年使うのだから。日本で長年使われたアンティーク製品に、敷物や木製家具の流通量が少なく焼き物等が多い理由はそこにあるのかもしれない。

こちら(下)はロンドン郊外の住宅地。みんな道路を向けてデザインされている。どの方向の敷地、道路付きであれ、前面の公道に向けて住宅が開放的デザインで建てられる。北道路だから背中向けて建ってるなんてことはないのである。

【Google】

で、話を戻すと、これは楽しい本である。

設計士の悩みや本音がよく出ている。

設計士は施主のために住宅を設計するのが仕事だ。わけがわからない施主の無謀な要望に対し、施主を怒らせないで施主を正しく誘導するのに、設計士は苦労しているのだ。

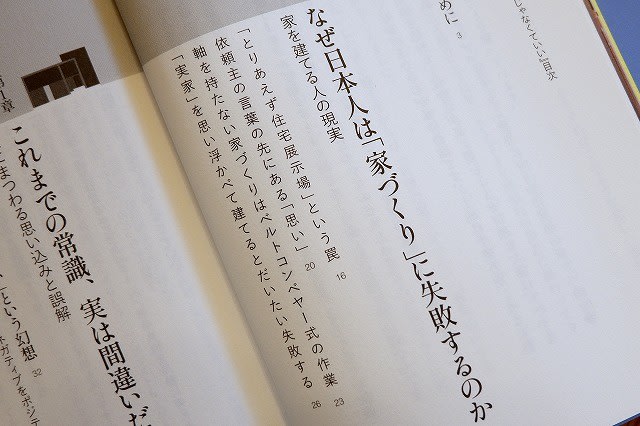

なぜ日本人は「家づくり」に失敗するのか・・・「とりあえず住宅展示場」という罠。

そりゃそうだ。

住宅展示場なんて行かなくても家は建つし、住宅展示場に行くとハウスメーカーの都合による余計な知識ばかりインプットされちゃって良くない。まず最初にハウスメーカーの営業社員の話を聞くのではなく、手始めに建築家の本でも読んだ方がいいに決まっている。そんなの当たり前じゃんと思うが、どうも世間では「とりあえず住宅展示場」という罠に陥ることが、一般的に見られるらしい。

住宅展示場にいるハウスメーカーの営業担当者と密にコミュニケーションをとり始めると、その形のままことが進み、施主にとっての家づくりという作業が完了してしまう。

荒っぽい言い方をすると、ハウスメーカーの設計士は、施主の無謀でバラバラなリクエストを最大限、自社に用意された建材やデザインのベースに押し込むことが仕事になってしまっている。「自由設計」を謳っていても、どのメーカーも基本的なスタイルはあるからね。

施主と設計士(あるいはその代役を十分果たしうる住宅建築業の方々)が相対して徹底的に話し合いながら、家を一から作ってゆき、設計士が施主の守護者という立場で、設計から始まり、工事全体を最後まで監理するという、本来は当たり前な住宅建築のプロセスが、ハウスメーカーと契約することでなくなってしまうことを本来の設計士である著者は懸念しているのである。

ハウスメーカーの営業マン経由で同社内の設計士に家づくりをまかせることは、スポーツに例えると敵方のチーム・メンバーのひとりに試合の審判を依頼するようなものなのだ。

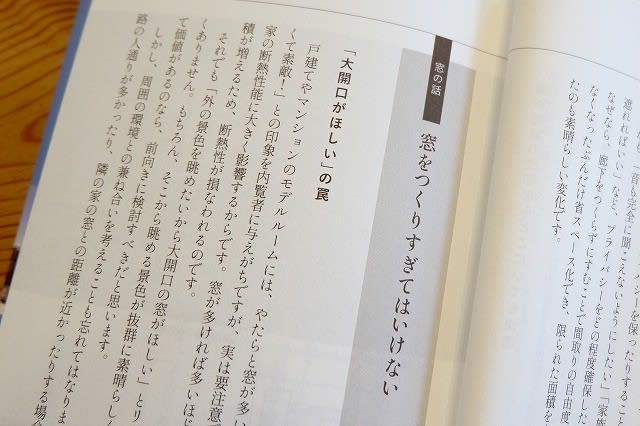

窓のつくりすぎ。「大開口がほしい」の罠。これもそのとおり。

直射日光より「明かりだまり」と下のページ左端にあるが、これもまた全くそのとおり。

直射日光は要らない。

このお宅は北側の窓から見事に採光して室内を十分明るくしている、高度なデザイン。これなら家の中が暑くもならない。

そもそも日光は時期によっては北からも差す。昨日は夏至だった。

鎌倉市七里ガ浜東の夏至の日の出や日の入りはこの角度だ。暑い時期は、日中暑くならない朝夕の時間帯に、北からも日照を取り入れることもできる。その時期の昼間の直射日光など不要なだけ。

設計士ならではだ。施主をうまく誘導して日照に関してデザインをまとめていて、このあたりはお見事。

玄関ドアに飾りはいらない。

著者によれば、玄関ドアは何もない平面なのがいいらしい。ガラスも無いのがいいらしい。

理由は、掃除しないと汚れが目立つし(それはそのとおり)、ガラスがあると盗難に入られやすいからだとおっしゃる。

ここには、私は同意できないな。

我が家(というか私)は楕円形のガラスが好き。

木製の同じようなデザインのドアが自宅にも原村の山荘にもついている。

玄関ドアの汚れが気になるなら、拭けば良い。家の中だって掃除しなきゃ汚くなるわけで、それと同じだ。

ガラスがついていたら盗難にあうという著者の説明は、あまりロジカルでない。

ガラスがあろうがなかろうが、鉄製のバールがあればドアなんて施錠されていても開けられてしまうのだ。そんなの常識である。そして盗難をしようとする者たちはそれを持っている。

もしガラスが付いた玄関ドアが危険なら、日本中に大量にある掃き出し窓(床からある窓で、人が立ったまま外と内を出入りできるスライド式窓)の方がもっと危険であり、「掃き出し窓を作るのは止めましょう」とアドバイスする方が理にかなっている。

因みに我が家も山荘も、掃き出し窓はない。勝手口もない。

バルコニーやベランダは家の寿命を縮める危険があると著者は言う。

全く同感だな。

全く同感だな。

木造建築では特にそうだ。外に飛び出したバルコニーだけが腐ってそれを作り変える修理になることは多く、それは莫大な費用がかかる。また家の本体とバルコニーのつなぎ目や、バルコニーに面してつけられた掃き出し窓の建具の隙間から雨水が壁の中に流れ込んで中で腐ってしまうこともよくある。1階の居室の上が2階のバルコニーなんてつくりも雨漏りが多い。雨漏りは家を腐らせる。

「でも洗濯物を干すのにバルコニーは必要」という施主が多いらしい。特に集合住宅に長年住んだ人がそう言うらしい。ベランダに慣れ親しんじゃったんだねえ。

じゃあどうすればいいのか? 著者は最初から間取りを考えて家をつくり、室内に干せと言う。今や24時間換気の時代。日光に洗濯物を当てないと殺菌効果が得られない、なんてことはない。昔のふとん叩きみたいな話だ。今じゃふとん叩きをする人はいない。

洗面台周りの鏡の裏の収納は、一時期、利口なスペース確保としてもてはやされたらしい。

でも著者の指摘のとおりで、いろいろと問題はある。

私も使ったことがない。

著者はテラスを推薦する。それは私も同意するなあ。

私にはそもそも庭で食事するという趣味がないので、テラスも必要ないけれど、もしウッドデッキを作るなら、それよりも、しっかりしたテラスをテラコッタ風のタイルであるいはレンガで使って作ってしまった方が、長年使った場合のその後のメンテナンスが楽だと思うわ。

ウッドデッキって使用された木材の種類と保護塗料の塗布の頻度にもよるが、早いと10年前に腐り始める。そしてそれを再度作り直すには恐ろしい額の金が必要となる。だったらテラスがいいんじゃないのかね。

二世帯住宅の設計の要は、設計士が、施主の代表者だけではなく、親子世代の家族みんなからのヒアリングの機会を持つことらしい。

それはそうでしょうねえ。打合せの席で、設計士の目の前で施主である親と子がバトルらしい(笑)。設計士も大変だ。世代が違うと考えていることは違うから。

それにそもそも二世帯住宅は多少無理を含んでいるし。親子で年が30~40歳違ったりする。しかし日本の住宅建替えサイクルはほぼ30年だ。そうだとすると、例えば70歳の親と35歳の子が建てた二世帯住宅って、それが建替えサイクル満了を迎えるはるか前、どちらかというと建ててから早いうちに、二世帯が予定通り全員揃って同時にそこに住むことが難しくなったりする。しかも子世代の子(親世代にとっての孫)はすごいスピードで成長する。それら三世代の変化を同時に一軒の家でコントロールするのは熟慮を必要とするが、熟慮したところで完璧なのは無理だ。

すると二世帯住宅の使い方にもよるのだが、二世帯で造った一軒家の半分が早くも空いてしまうことはよくある話だ。そしてそこをどうするか?という問題になる。

設計士もいろいろと大変なのだ。考えることはいっぱい。

読み終えたのでこの本を書棚に片づけようとウロウロしてしたら、ドガティ君が見ていた。「何してるの?」と。

書棚に本を入れたら、珍しい本が目に入った。

大貫昭彦著「鎌倉もののふと伝説の道を歩く」(実業之日本社)。

まだ私が逗子市民だった頃、鎌倉に土地を買ったがまだ家が建ってない状態で、広島県にある自動車メーカー(つまりはマツダ)本社に出張した時、広島市内で買ったと記憶する。

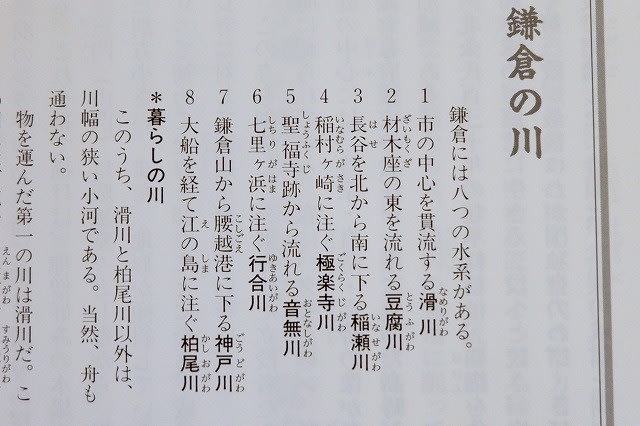

鎌倉の歴史的な場所を短く多数解説するだけの退屈な本なのだが、そんな本だからこそ、鎌倉の川を8つの水系として列挙して説明している。

この中では私が個人的に好きなのは5の音無川だ。

なにせいつも散歩しながら眺めている川である。

江ノ電も次々とすぐ近くを通る。

現在の住居表示で言うと、稲村ガ崎5丁目のあたりから流れ出して、多くが暗渠を通り、抜け出たらこんな段差を落ちてすぐ海に注ぐ川だ。

しかしなんか風情があるんだな。

山から水が湧き出て細い急流となり、やがて平地に下りて里や街中をゆっくりと流れて川幅を太くしながら海へそそぐという、普通の川なら少なくとも数十キロにわたって経る変化を短距離で一気に経験する川だ。

そこがすごい。見ていて面白い。

すぐに海だ。

音無川の水源とされるのは、かつて北条時頼が開基となって建てられた聖福寺のあたり。

今ではその寺がどこにあったか正確な位置はさっぱりわからず、その址とされる碑が我が住宅地に建っているだけ。

聖福寺址と呼ばれている。

しかし地名的には歴史的に聖福寺ではなく、正福寺と書かれて来たらしい。

この聖福寺址とされる場所も現在は正福寺公園と呼ばれている。

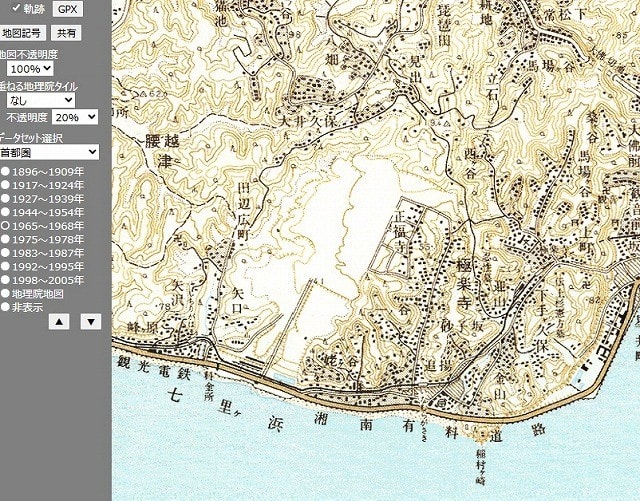

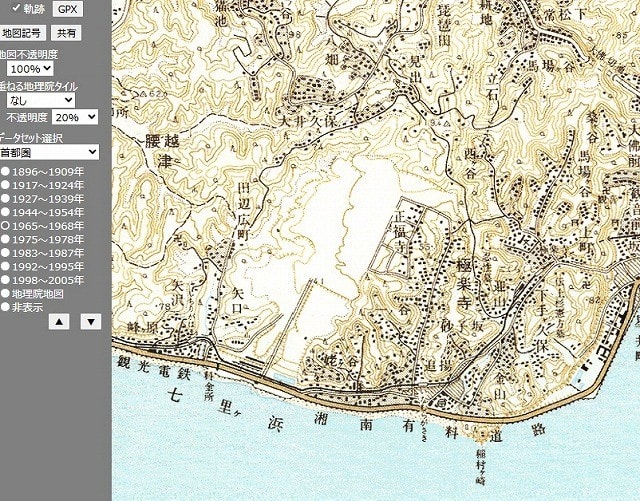

国土地理院の1965~1968年版地図にも、当時飯野不動産が開発した住宅地(現在の稲村ガ崎5丁目の住宅地の一部、画像の中央)のあたりに正福寺と書いてある。

すぐ近くには古くからの熊野権現社がある。

このあたりが水源らしく、近くには小さな滝があったらしいよ。

ところで、先ほどの地図(下)は私が現在住んでいる場所でもある。

しかし現在のこのあたりの住所である鎌倉市稲村ガ崎1~5丁目、鎌倉市七里ガ浜東1~5丁目は、この地図では見られない。

そうなのです、七里ヶ浜も稲村ヶ崎も古来からの場所の名前であって、住所区分ではなかったのだ。

現在稲村ガ崎とされる住所のほとんどは、かつては極楽寺の一部であって、1969年に稲村ガ崎に変更が行われている。

【鎌倉市役所】

現在七里ガ浜東と呼ばれている場所の多くも同様で、以前は腰越か津と呼ばれていた場所である。

【鎌倉市役所】

かつては腰越や津という村があった。稲村ヶ崎は単なる岬の名前である。

そんなところに音無川の水源がある。

しかし鎌倉市内で最も面白いのは逆川だろう。

鎌倉市大町から流れ出て、鎌倉市内中心部を流れてやがて鎌倉の中心的河川である滑川に合流するが、その流れ方が変わっている。

大町の奥から流れだして来て、一旦下の画像の①まで南西に下るが、そこから直角に北西に上がりだして、②まで行ってからようやく再び南西に下がるのである。

東北西の3方向が山で、南が海という鎌倉にしては不思議な流れ方の逆川。

先日も撮影したねえ。

こんなところで直角に曲がり、常識には逆らう方向に流れて行く川だ。

鎌倉市中心部の浜側はかなりの高さの砂丘があり、その最高部に一の鳥居がある。

そこから北へ(鶴岡八幡宮方面へ)向かうと今度は上がるのではなく地勢が下がって行く。一の鳥居がある場所が高いのだ。

その一の鳥居があるのが、下の地図の①である。海抜9.4mだ。このあたりとしては相当高い。

②が8.5mで、③が10.0m。

②③は線路上だしね。かなり高い。①②③を中心にして、そこから北へ行っても南に行っても海抜が低くなるのがこのあたり。東西に広がって砂丘が高くなっている。

そしてその高い砂丘を避けるように、逆川は苦労して途中北上しながら流れているのである(笑)。

地形って面白い。