建築の先生、乾正雄さんの本を再読した。

照明や色彩に関する著書が多数。絵画や音楽にも詳しい方だ。

夜は暗くてはいけないかというタイトルからもわかるとおり、なんでも全部を明るく照らし過ぎる日本の現状への批判が込められているように思う。

私も明る過ぎると思うことが、日本のオフィス内の照明、街の照明、住宅の室内照明について多々ある。

家の中の照明は、基本を壁付け照明にしてその周囲を照らすのみというのが、私の好みだ。

居室の場合、天井付けの照明は要らない。

だから、天井はこんな具合。

洗面所も似たようなものかな。

自宅の洗面所は鏡の上と、天井に小さなダウンライトがあるだけだ。

海外の住宅もそうだよね。日本国内でも最近のホテルはみんなそう。

こちらは米国ジョージア州アトランタのインターコンチネンタル。

かつて私が泊まった時の画像だ。

室外の廊下はこんなつくりで、多少は天井の照明がある。

それでも落ち着いた明りだ。

こちら(↓)は再び私が泊まった部屋の画像だ。

照明はすべてその近くの限られた場所だけを照らすためにある。

天井に取り付けられ、それだけで全体を隈なく明るく照らす蛍光灯というものは存在しない。

話は違うがアトランタのインターコンチでは、トイレにウォシュレットや温便座なんてものはなかった。

シンガポールのリッツ・カールトンもなかったな。

普通はないよねぇ~(笑)。

照明もトイレも、日本ってやっぱり力の入れどころや考え方が、どこかちょっと変わっているのだろうね。

しかしアジア諸国では日本のTOTOその他に追随して安価なウォシュレットを生産・販売するメーカーが続々出て来ている。

我が家もさすがにダイニングテーブルの真上には照明がある。

まぶしすぎるので点灯しないで撮影。

これを灯して食事するのである。

照明とは無関係な話だけれど、我が家は掃き出しの窓はない。上下上げ式で縦長の小さな窓があるだけで、採光はかなり絞ってある。

部屋の中に直射日光があまり入らないようにしてあるのだ。したがって昼間で外が晴れていても、屋内は暗めである。

こちら(上下の画像)は玄関回り。

玄関の外(↓)。夜はこれくらいの暗さが好みだ。

でも玄関灯や門灯はあった方がいいと思うな。以前住んでいた逗子の住宅地に比べると、今住んでいる七里ガ浜住宅地ってそれらが少ない。警察から聞いた話からすると、防犯上もまずいと思うわ。

名著の陰翳礼讃。言わずと知れた谷崎潤一郎の著書だ。設計や照明に関して必ず引用される本だ。多く人がタイトルを知っているが、実際に読んだ人は少ないので、谷崎が言いたかった内容を正確に知っている人は意外に少ない。谷崎は単に陰翳を礼讃したということではない。未読の方はぜひご一読を。一度も洋行したことがない谷崎潤一郎が「欧米と比べて日本の住宅内は暗い。しかし日本の住宅のつくりや、日本人の肌や髪の色や、お椀の塗りや畳の色まで含めて、その内部の暗さが合っているのだ」と日本に特殊な陰翳、屋内の暗さを評価したものである。

しかし谷崎が生きた時代の途中から、日本の住宅内の照度は急速に明るくなり、やがて欧米のうち少なくとも欧州のそれを抜き始める。

乾先生の著書によると、日本の照明の進化は、欧米のそれに比べて同じプロセスをあまりに早く通り抜けてしまっているようだ。

その他の分野同様に、照明の分野においても、それに親しみそれを理解してそれを上手く使いこなせるようになる前に、次の新しい変化をまた経験してしまうという後発国日本特有のプロセスを経たのだろう。

直接的な炎に始まり、蝋燭⇒オイルランプ⇒石油ランプ⇒ガス灯⇒白熱電灯⇒蛍光灯。

これらの本来はとても長い時間がかかる変化を、後発の日本は後から入って瞬く間に経験してしまう。近代的照明の使い方を以前のそれと関係づけることなく、まるで断絶させたかのような使い方の変化を経る。

戦後の蛍光灯の普及はそれを加速する。「明るいことは良いことだ」とばかりに、天井に蛍光灯を配置し、それひとつで部屋を隅々まで白く明るくするという照明のほぼ一択になってしまう(近年は少し変わって来ている)。

白熱灯でその周囲のみを照らし、食卓やキッチンなど作業を必要とするスポットだけは上から下にしっかり広く照らすというやり方は、日本ではほぼ取り入れられなかったのだ。

そのあたりを乾正雄先生のこの著書は、ゆっくりと解説してくれる。

住宅建築の変化でも似たようなことが見られた。

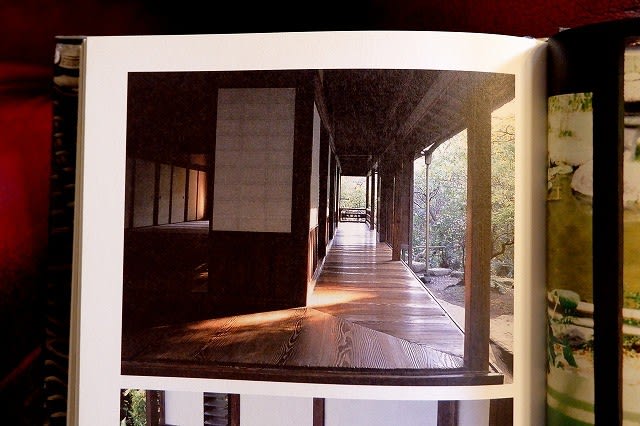

日本の武家屋敷などはご覧のとおりだった(↓)。

柱があっても、障子を開ければ柱と柱の間は広い開口部。それが日本の建築だ。しかしガラスサッシなんてものもなかったので、雨が降れば障子や畳が濡れるがそれでは困るから、外側に幅広い「縁側」があり、それを上から覆ってもっと先まで軒が出ていたわけだ。

こんな風にね(↓)。だからサッシなんてなくても真夏の降雨時に開口部を開けたまま涼しくしていられた。開口部は大きいが、開けっ放しで障子も畳も濡れずに済んだ。

しかしだからこそ、昼間太陽が高い位置にある時に室内にまで直射日光が差し込むことはなかった。屋内に陰が生まれた。夜も蛍光灯なんてなく、せいぜい行燈。

それが正に谷崎潤一郎が礼讃した陰翳だ。彼の著書の陰翳礼讃なのである。

ところが戦後は密閉度の高いサッシが生まれてしまった。

窓さえ閉めれば雨は入らないから住宅から軒までなくしてしまい、日中は屋内まで直射日光が差し込む家が生まれ、蒸し暑くなるのでエアコンで屋内を冷やすがとにかく眩しいくらいに明るい。夜は天井に配置した蛍光灯で屋内を全面的に照らすので、とにかく朝から夜まで世界的に屋内照度が高い国となり「文明的」になった。

しかし世界は温暖化し、蒸し暑い日本の住宅は夏に屋内を敢えて温める住宅になっているという皮肉。何かが便利になれば何かが困ったことになるという、いつもの図式。人間のすることはだいたいそういうことが多い。

照明だけではなく住宅設計も、日本はどこか歴史的に断絶的な変化を経ているようだ。

まだ、寝付けなくって。

今日は休日なので少し体を休めさせます。

その変化も、改良されているようで、実はおっしゃるように改良されてあるようにも見えないし。照明の変化も、振り返ればそうなのかも。短い間に急激に変化して、習熟する前にまた次の変化が来たのかもしれませんなあ。

お疲れ様でした。

いつも大変ですね。遠方へでかけてホテル泊。

翌日現地で終業してからの長い運転。

暗い夜道。睡魔に襲われそう。

休憩しながら、ご帰宅ください。

甘いものを噛む、舐める。コーヒーを飲む。

トイレに行く。なんてことがいいかも。

本日は休日とのこと、ごゆっくりなさって

ください。私は労働日でーーす(笑)

本当に日本ほど住宅の設計デザインが断絶的に

短期間に変化したところも珍しいでしょうね。

半世紀もすると、景色が大きく変わってゆきます。

鉄筋コンクリートのビルでさえ。

建て替えサイクルの短さと、

ハウスメーカーや建材メーカーがまるでクルマ

のように住宅の新デザインを競うのと、

それがまた国民にウケることからでしょうけど。

乾先生は、照明についても、日本は後発であるため

変化を短期間に経験し、その変化を消化吸収

しないうちに、次の発明・変化に飛びついた

というような書き方をしておられます。

おちゃさん邸は照明もとてもおしゃれですね。

ダイニングを照らすランプが素敵!

我が家、おちゃ邸とは全く反対で、どこも採光がよく、昼間は廊下とトイレ以外は電気は点けません。

これは、私の好み。

自然光が大好きなのです。

我が家、二世帯住宅で、私は二階に住んでいてこんな感じですが、一階は昼間も電気を点けないと暗いです。

町内に、全く窓が無い一戸建ての家が建ちました。

本当に窓がぜんぜん無いのです。

どういう事?

照明の使い方は色々。

この本は照明の歴史を教えてくれますから、

関心のある方なら、お読みになると、楽しい

かと思います。

と、いうのは本格的な建築学者

さんが素人でも分かるように照明について

書いた本ってめったにないので。

この先生は照明だけでなく、

相当広い分野をよくご存知で、読者を引き込み

ますよ。

自然光で屋内を明るくするのは良いですね。

自然光で屋内を明るくすることと、

直射日光が屋内の床や壁に当たるような

状態の家にすることは別で、

後者は春から秋まで暑くなるので、私の個人的

好みとしては、真北に向けて巨大な窓がある

という状態です。すると屋内は自然光で明るく

かつ、直射日光で家具や床が焼かれるような

ことも起こらず、涼しい。

ところが日本の住宅地ってこれまた日本独特で

どんな道路付きの土地でも、みんな南をできる

だけ開けて、北に寄せて家を建ててます。

仮に北道路の土地を買ったとして、

隣家と一緒に並んで家を北に寄せて

かつ北側に大きな開口部を設けることが

かなり難しい。お店じゃあるまいし。

道路のすぐ近くですし。1人だけ南に寄せて家を

建てるのも抵抗があるし。

南道路の土地ならますます難しいですね。

北側には隣家がせまり、そのお宅はこちらに

向いて開口部を設けているので、それに

向かって巨大な窓など作れない。

なんてことを17年前に考えながら土地探しを

したことを思い出しましたわー。

書き忘れです。

窓のない家は建築許可が降りないですね。

それはきっと住宅として建築されてないか

つまり、倉庫としての利用。あるいは、

実際は住宅だけど、住宅としての申請が

必要ない範囲で建てられているか、

何か特殊そうですね。

採光については、結構申請時に色々言われます。

私の時もそうでした。

その家、見てみたいですね。

改めて感じました。