今週の月曜日に友人から山梨の家で掘ってきた筍を分けてくれるとの電話があり、ちょうど

銀座まで行く用事があったので、帰りにオフィスによっていただいてきました。

会計事務所をやっている彼女は忙しい日の方が多くて、今までもなかなかランチにもご一緒

できなかったけれど、暇になる6月頃ゆっくり会うことを約束して用件だけすませました。

いつも最近亡くなった友人と3人で会って、ゆっくりとおいしいものをいただいて話をしたりして

過ごしていました。それでも多くて年に2回くらい。次回彼女を偲んで会うことを約束して別れました。

事務所で先生と呼ばれて忙しく指示する彼女。私も務めている時代を思い出しましたが、もう無理だし

今はやっとシフトできてきました。やっぱりあの緊張感の中でいろいろな人たちと出会って仕事する

ことは魅力です。

娘が見ていた女性が働くことのTVドラマを横から聞いていたけど、子育てしながら働くことの

大変さを思い出します。働かないと生きて行けないので、家族が犠牲となってしまいます。

やっぱり仕事第一でした。仕事のプレッシャーはあっても言いたいことが言える進んだ職場でした。

途中他の団体に出向したところは体質が古くて、男社会でした。

仕事しながら、家事・育児をすることを何十年もしてくると、合理的にすることしか考えなかった

そんなでしたが、全く仕事をやめた今も家事って時間が足りなくなる。そして仕事をしていた時よりも

生きることに近いと思います。ものごとの深さを楽しんでいます。

やっと今自分の中で切り替わったと思います。

エミリ・ディキンソンの 水という詩を思い出します。

WATER is taught by thirst;

Land, by the oceans passed;

Transport, by throe;

Peace, by its battles told;

Love, by memorial mould;

Birds, by the snow.

相対する両方を知らないと物事はわからない。

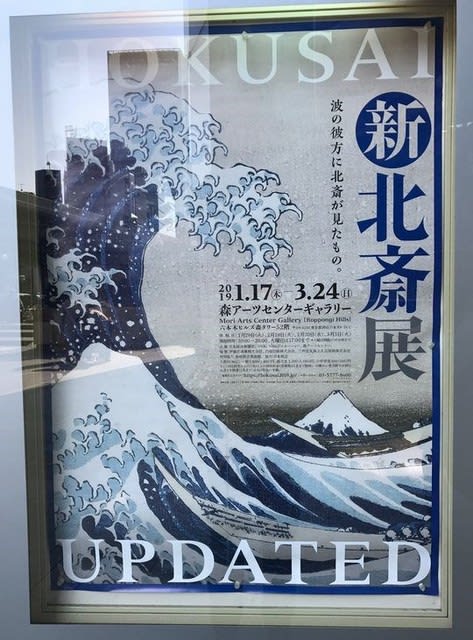

まだブログはそこまで来ていないけれど、最終日に駆け込んだ樹木希林さんの展覧会も

とてもよかったです。そこには自然体に生きる彼女の姿がありました。死とか病気に対する考え方が

すっと入ってきました。

昨日はいただいた筍でやっと季節のたけのこご飯と木の芽和えを作りました。その前日には

お店で買った筍で土佐煮を作っていました。

(ほうれん草入れすぎでした。)

(今年初めてのたけのこは土佐煮でした。)

材料の期限が近かったので、お菓子も二つ続けて作りました。本当はマカロンとケーク・オ・シトロン

です。ちょうどイタリア語があったし、たけのこをもらいに行くとき失敗作を少しだけ持って行きました。

(材料があったのでマカロンにしようと思って、白身も固く電動ので泡立てたのに、生地を絞ったら流れて

チュイールのようになってしまいました。)

(その翌日焼いたレモン・ケーキはいくら焼いても固まらずスフレのようで参りました。)

(やっと焼けたらバリバリ。でも中はまだしっとり。お菓子作りは室温とか、分量とか、オーブンの

火のまわり方とか、本当に難しい。)

人生って豊かだと感じる日々です。普通の暮らしを大切にしていきたいと思いました。

昨日は家にほとんどいて、日用品と食料を買いに行っただけで、気が付いたら誰とも話して

いなかったことに夕方気が付きました。スーパーのレジの若い女の子と言葉を交わしただけ。

そういえばこの生き生きして人が多いスーパーはいいものが安いのですが、老人のお客さんと

よく店員さんが話していますね。家に帰ればいないネコと話して、外では咲いている花と

会話しています。娘は疲れ切って帰ってきて、今少し体調が悪く早く寝ています。

アンデルシェフスキのシューマンのアルバムを聴きながら、洗濯物を畳んでいると、その曲は

心に共鳴して静かな感動の中にいる自分に気が付きます。タイトルを見たらピアノペダルのための練習曲第2曲で

「心からの表現で」と書いてありました。このアルバムの中には「心から」と書いてあるのが数曲ありました。

印象派の絵のようだと思う彼の曲ですが、この朝の歌については「夜が明けていくときの感情、それは絵画的

ではなく感覚的な描写である」とシューマンは手紙の中で書いていると解説にはありました。

なぜか目のまわりに涙がたまってしまうアルバムです。

花の写真は近くに買い物に出かけたときに、撮ったものです。ハナミズキってこんな風に花びらが

開いて咲いて行くんだと思ったり、アカメモチの花に突然気が付きました。小さな花が咲き始めて

いました。

今日は娘は風邪で珍しく食欲もなく、とうとうおなかに来てしまって先週も病院に寄ってから

職場に行っていましたが、今日は他の病院に行って家に戻ってきて仕事を休みました。

何も食べれないので、ずっと前に母からもらった婦人の友社の「お母さんが選んだ軽食とおやつ」

と「ちょっと具合の悪い時の食事」という本をぱらぱらと見ていたら、母からのカードが挟んであり、

モネの絵かと思ったら夏梅陸夫という写真家のサクラソウの写真でした。

そこには昔私が出張だからとたくさんの食料品を送ったとのリストが書かれていました。

子育てしながら仕事をすることはどれだけまわりの人から支えてもらっていたのかと今さら

親の思いに涙がでました。私はずっとお父さん子だったけど、大人になって家を離れて

暮らすようになった時、初めて母との心の距離が縮まりました。