8月22日は「没後40年」の命日、

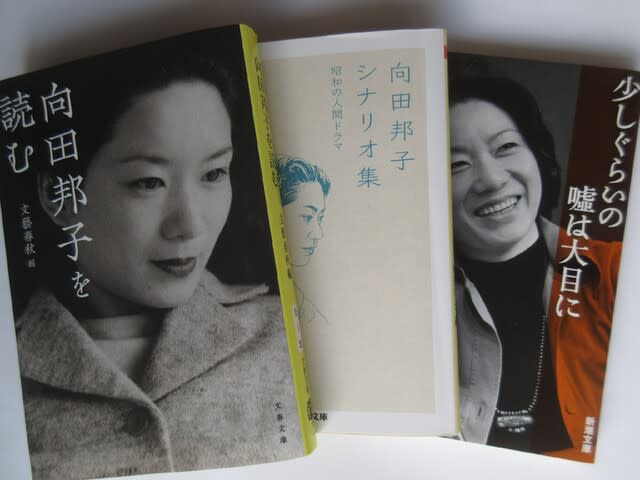

向田邦子さんが読まれ続ける理由

脚本家、エッセイスト、そして直木賞作家でもあった向田邦子さん。

「8月22日」は向田さんの命日で、特に今年は「没後40年」という節目に当たります。

驚くのは、2021年の現在でも、向田作品が多くの人に読み継がれていることでしょう。

「昭和の娘」として

向田さんは、16歳で敗戦を迎えました。

そして、学校を出たら結婚して専業主婦になるのが珍しくない時代に、キャリアウーマンの先駆けとして働き始めます。

雑誌の編集者を経て脚本家となり、やがて『寺内貫太郎一家』(74年、TBS系)などのヒットドラマを生み出します。

その後、乳ガンを患い、その後遺症と闘いながらエッセイストとしても活躍しました。

さらに小説を書き始め、その分野でも才能を発揮します。

なんと小説誌に掲載した「花の名前」などの作品で、つまり、まだ単行本(『思い出トランプ』)にもなっていないのに、直木賞を受賞したのです。

政治から文学まで、辛辣な言辞を吐くことで知られるご意見番、山本夏彦さんが評した「突然あらわれてほとんど名人」という言葉が、彼女の才能への賞賛と驚きを象徴していました。

しかし、向田さんは頂点とも言うべき時期に、突然姿を消してしまいます。

81年8月22日、取材旅行先の台湾で、航空機事故に巻き込まれたのです。51歳でした。

彼女が書いた作品はすべて、当然のことながら40年以上前のものです。

にもかかわらず、この40年間、ドラマは何度もリメイクされ、著作は書店に並び続けてきました。

いや、それだけではありません。

現在も、新たなアンソロジー(選集)が編まれ、関連本が何冊も出版されています。

向田作品の魅力

では、向田作品の魅力はどこにあるのか。

最大の武器は、独特の「鋭い洞察力」でしょう。

とりわけ、女性について書かれた文章には、ドキッとさせられる視点が潜んでいます。

「女にとって髪をとかすことは、涙であり溜息の代償である」(「男性鑑賞法」『眠る盃』)。

「人生到るところ浮気ありという気がする。女が、デパートで、買うつもりもあまりない洋服を試着してみるのも一種の浮気である。(中略)おかげで大きい本ものの浮気をしないで済む数は案外に多いのではないだろうか」(「浮気」『霊長類ヒト科動物図鑑』)。

次に挙げたいのが「家族をめぐる記憶」です。

たとえば、初のエッセイ集『父の詫び状』。

何よりタイトルにもなった向田さんの父、敏雄の存在が際立っています。

家父長制時代の家庭内ワンマンなのですが、向田さんの手にかかると、頑固さの奥に温もりやユーモアを感じさせる人間像が浮かび上がる。

また、人物描写の秀逸さもさることながら、語られる昭和初期から10年代にかけての東京の下町の情景、山の手の家庭が醸し出す雰囲気の描写も魅力の一つです。

単なるノスタルジーにとどまらず、私たちが忘れかけていた、「暮らしの原点」を教えてくれるのです。

大切に描き続けた「家族」

その手腕はドラマ史に残る名作『あ・うん』(80年、NHK)でも発揮されました。

舞台は昭和初期の東京。主な登場人物は水田仙吉(フランキー堺)と妻のたみ(吉村実子)、仙吉の親友である門倉修造(杉浦直樹)の三人です。

門倉は心の中でたみを想っており、その気持をたみも仙吉も知っている。しかし、門倉はそれを言葉にしたり行動に移したりしません。

不思議な均衡の中で過ぎていく日々を水田家の一人娘、18歳のさと子(岸本加世子)の視点で追っていく。

その「小説版」には、母と娘を〝女同士〟として捉えた、こんな描写があります。

「お前、嘘ついてたね」玄関の鍵をしめながら、たみは今までにない目の色でさと子を見た。(中略)子供だと安心していたのが、急に自分と同じ女になっていたという、狼狽(ろうばい)とほんの少量の意地悪さ。さと子は、お母さんと同じプラトニック・ラブよ、と言いたいのをこらえていた。(小説『あ・うん』)

思えば家族とは不思議なもので、あくまでも期間限定の存在です。だからこそ愛おしい。

しかも父、母、子として日々を過ごし、互いを熟知しているはずなのに、何かをきっかけとして、家族の中に他者を垣間見ることもある。

向田さんはそうした瞬間を見逃しませんでした。

昨年からのコロナ禍の中で、私たちは生きる基盤としての「家庭」や、共に暮らす「家族」との関係に目を向けるようになりました。

向田さんが大切に描き続けた「家族」というテーマ。

その普遍的な実相が、40年の時を経て再浮上してきたように思えるのです。