補整作りから長襦袢の着付けへ

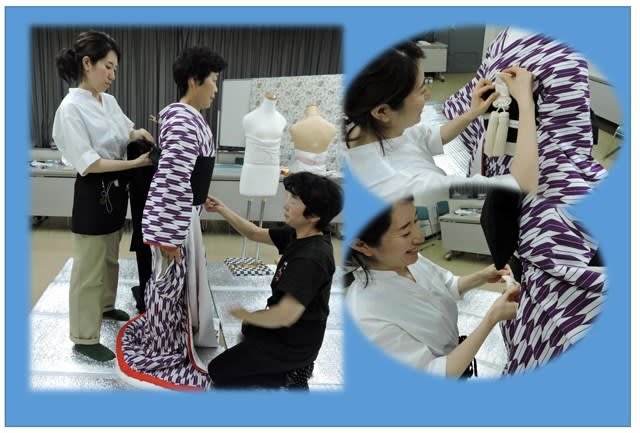

「和装花嫁の着付け」を学んでいる肥後さん。

おけいこも今日で二回目の授業です。

着付けの前に衿を「めがね縫い」にします。

いよいよ着付けですよ。

まず花嫁さんに、前回作った補整を付けていきます。

結び目のないガーゼを使った花嫁の補整ですよ。…etc…etc…

襦袢の衿あわせは、着付けの命

いよいよ長襦袢の着付けです。

花嫁さんの着姿は、衿あわせの造りにつきるのです。

難しいからこそ大切なところ。

振袖は経験している肥後さんも、花嫁は始めての経験…、真剣さに気合いが入ります。

#日本舞踊着付け #舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着

#日本舞踊着付け #舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け

筆記、前割れ後見・関東芸者の着付けが試験課題

宮崎の釜付専任講師にとって、今日は日本舞踊の着付け、初級試験の日でした。

いつもは、生徒さんの試験を行なう立場ですが、今日は受験する側です。

日本舞踊の初級試験の内容は、①日本舞踊の着付けに関する筆記試験。②両角の前割れ後見と、関東芸者(裾引きに柳結び)の着付け。

日本舞踊の着付けの基本に沿って、筆記と実技を課題に沿って挑戦されました。

試験の結果は一週間以内に通知されることになっています。

試験に合格すると、上級への進級が認められ、舞台裏の着付け師(衣裳方)への道が開かれていくことになります。

結果が楽しみですね。

前割れ後見の着付けをする釜付先生。

#日本舞踊着付け #舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け