「わ~ここにこんなにたくさんの石仏が並んでるんだ~」とミモロが驚くのは、若狭「天徳寺」の山にある「四国八十八カ所石仏」です。

日帰りバスツアーで福井を訪れているミモロ。涼を求めるテーマでやって来たのは「瓜割の滝」という全国名水百選の滝。

「大きな滝じゃなかったけど…清らかな水が流れる景色は素敵だったよね~」というミモロ。

正直、その滝の景色だけでは、なんとなく物足りないミモロは、滝の裏側に続く山道へ行くことに…。

「まだバスの集合時間まで20分はあるから、行けると思う…」とミモロが目指したのは、滝の前に目にした「四国八十八カ所石仏」という標示です。

山道を進むこと、約3分で、2体のふくよかな体形の石仏が迎えるお堂に到着。

「なんかやさしいお顔だちの石仏だね~こんにちは~失礼します」と挨拶してさらに奥へ。

「大師堂」と書かれた木札が下がるお堂で、まずお友達といっしょに参拝。

「中にどんなご本尊がお祀りされているのかな?」と扉の間から中を覗くミモロ。

「なんにも見えない…」残念ながらお厨子の姿以外に何も見えませんでした。

お堂から離れると、「あれ~すごい!石仏がいっぱい並んでる~」

それぞれ異なったお姿の石仏で、「不動明王像」も

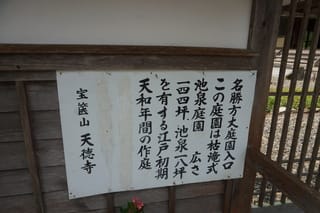

この石仏は、「天徳寺四国八十八カ所石仏」で、つまりここで四国のお遍路ができるのです。

江戸時代の文化年間に、本如上人というお坊様が、夢でここに佐渡で作ってある石仏を祀るようにというお告げを受け、小浜の善右衛門という信心深い人に頼み、佐渡へ石仏を迎えに行ってもらったそう。それがこの石仏。

「八十八の石仏って、よく見ると、全部にお遍路するお寺の名前が刻まれてる…」と苔むした台座から、かろうじて文字が読めます。

そして、なんでも、それぞの石仏の前には、上人が、実際に四国を巡礼訪れたお寺の土が埋められているのだとか。

「若狭から、四国の八十八カ所に参拝するのって、大変だよね~遠いもの…。でも、きっとここに住む人たちは、一度は行きたいって思ってたんじゃないの…その思いがこの石仏なんだね~」と、しみじみ思うミモロです。江戸時代には、四国のお遍路が人々の憧れに…でも、実際にそれを実現させるのは、なかなか困難。そのため、それに代わるものとして、全国各地には、「ここにお詣りすれば、四国八十八カ所巡りと同様なご利益があります」という同じようなコンセプトの場所が見られます。

「あ、仏様の頭にコオロギが止まってる~」

思わず、その様子に手を合わせるミモロ。素朴な雰囲気を漂わす石仏を通じ、人々の思いがヒシヒシと伝わるような境内は、まさに聖地といえる場所。

「ミモロちゃん、そろそろ降りないと…バスのとこまでかなり距離あるから…」とお友達。

「そうだった~もっとゆっくりしたいけど…集合時間に遅れたら大変…」と急いで山を下ることに・・・

帰りは、滝の方ではなく、石段が近道…

石段の脇には、大きな岩を積み重ねた石垣が…「うわ~デカい石…」

「夜積石」というもので、詳しいことは説明されていません。

ミモロの前には、急な石段が現れました。確かに近道らしいストレートな石段。

「急がなくちゃ~」とミモロは、その手すりに飛び乗ります。

う~確かに手すりを滑ると速そうだけど、危ないからダメ!と手を抑え、そして抱えます。

真っすぐ続く石段は、苔も生えて、滑りそう…用心しながら、手すりを頼りに下ります。

「到着!これ、上るの、大変だったね~きっと…下りでよかったかも…」とミモロ。

周囲には、大きな杉の木が聳え、この山の歴史を伺わせます。下から見上げると、石段の迫力がいっそう。

「ここ冬になって、雪が降ったら、この石段登れないね~」う~年間を通じ、この景色を目にすれば、上がることに覚悟が必要。石仏の場所に行くには、「瓜割の滝」からのコースをお勧めします。

バスへ急ぐ足が、また止まったのは、「天徳寺」のご本尊の「馬頭観世音菩薩堂」

その前で手を合わせ、後ろ髪を引かれながら、バスへ。

「間に合った~」とミモロは、バスに乗る前に、冷たい水を求めて給水所へ

一口だけ冷たい水を頂きました。「美味しかった~」と口を拭うミモロです。

さぁ、次は、風光明媚な「三方五湖」へ向かいます。

*「天徳寺」の詳しい情報はこちらのホームページからどうぞ

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキング

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

日帰りバスツアーで福井を訪れているミモロ。涼を求めるテーマでやって来たのは「瓜割の滝」という全国名水百選の滝。

「大きな滝じゃなかったけど…清らかな水が流れる景色は素敵だったよね~」というミモロ。

正直、その滝の景色だけでは、なんとなく物足りないミモロは、滝の裏側に続く山道へ行くことに…。

「まだバスの集合時間まで20分はあるから、行けると思う…」とミモロが目指したのは、滝の前に目にした「四国八十八カ所石仏」という標示です。

山道を進むこと、約3分で、2体のふくよかな体形の石仏が迎えるお堂に到着。

「なんかやさしいお顔だちの石仏だね~こんにちは~失礼します」と挨拶してさらに奥へ。

「大師堂」と書かれた木札が下がるお堂で、まずお友達といっしょに参拝。

「中にどんなご本尊がお祀りされているのかな?」と扉の間から中を覗くミモロ。

「なんにも見えない…」残念ながらお厨子の姿以外に何も見えませんでした。

お堂から離れると、「あれ~すごい!石仏がいっぱい並んでる~」

それぞれ異なったお姿の石仏で、「不動明王像」も

この石仏は、「天徳寺四国八十八カ所石仏」で、つまりここで四国のお遍路ができるのです。

江戸時代の文化年間に、本如上人というお坊様が、夢でここに佐渡で作ってある石仏を祀るようにというお告げを受け、小浜の善右衛門という信心深い人に頼み、佐渡へ石仏を迎えに行ってもらったそう。それがこの石仏。

「八十八の石仏って、よく見ると、全部にお遍路するお寺の名前が刻まれてる…」と苔むした台座から、かろうじて文字が読めます。

そして、なんでも、それぞの石仏の前には、上人が、実際に四国を巡礼訪れたお寺の土が埋められているのだとか。

「若狭から、四国の八十八カ所に参拝するのって、大変だよね~遠いもの…。でも、きっとここに住む人たちは、一度は行きたいって思ってたんじゃないの…その思いがこの石仏なんだね~」と、しみじみ思うミモロです。江戸時代には、四国のお遍路が人々の憧れに…でも、実際にそれを実現させるのは、なかなか困難。そのため、それに代わるものとして、全国各地には、「ここにお詣りすれば、四国八十八カ所巡りと同様なご利益があります」という同じようなコンセプトの場所が見られます。

「あ、仏様の頭にコオロギが止まってる~」

思わず、その様子に手を合わせるミモロ。素朴な雰囲気を漂わす石仏を通じ、人々の思いがヒシヒシと伝わるような境内は、まさに聖地といえる場所。

「ミモロちゃん、そろそろ降りないと…バスのとこまでかなり距離あるから…」とお友達。

「そうだった~もっとゆっくりしたいけど…集合時間に遅れたら大変…」と急いで山を下ることに・・・

帰りは、滝の方ではなく、石段が近道…

石段の脇には、大きな岩を積み重ねた石垣が…「うわ~デカい石…」

「夜積石」というもので、詳しいことは説明されていません。

ミモロの前には、急な石段が現れました。確かに近道らしいストレートな石段。

「急がなくちゃ~」とミモロは、その手すりに飛び乗ります。

う~確かに手すりを滑ると速そうだけど、危ないからダメ!と手を抑え、そして抱えます。

真っすぐ続く石段は、苔も生えて、滑りそう…用心しながら、手すりを頼りに下ります。

「到着!これ、上るの、大変だったね~きっと…下りでよかったかも…」とミモロ。

周囲には、大きな杉の木が聳え、この山の歴史を伺わせます。下から見上げると、石段の迫力がいっそう。

「ここ冬になって、雪が降ったら、この石段登れないね~」う~年間を通じ、この景色を目にすれば、上がることに覚悟が必要。石仏の場所に行くには、「瓜割の滝」からのコースをお勧めします。

バスへ急ぐ足が、また止まったのは、「天徳寺」のご本尊の「馬頭観世音菩薩堂」

その前で手を合わせ、後ろ髪を引かれながら、バスへ。

「間に合った~」とミモロは、バスに乗る前に、冷たい水を求めて給水所へ

一口だけ冷たい水を頂きました。「美味しかった~」と口を拭うミモロです。

さぁ、次は、風光明媚な「三方五湖」へ向かいます。

*「天徳寺」の詳しい情報はこちらのホームページからどうぞ

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

(その写真)

(その写真)