毎年、ミモロが参加している、地元のお祭り。それが東山の「粟田神社」の秋の大祭です。

剣鉾、大燈呂、そして神輿が、氏子町を巡行する祭りは、見所も多く、毎年、その注目度も高まり、多くの観光客が訪れる祭りになっています。

昨年、そこの大きなお神輿が、平成の大修理を迎え、祭りの後に、修復のため、トラックに載せられて、彦根へと向かいました。「お神輿、どうなったかな~」と、ミモロは、神社に参拝するたびに思っていたのです。

そんなミモロの思いを、粟田神社の神輿会の方が知り、「ミモロちゃん、お神輿の修理見学に行きたい?」と尋ねました。「うん、行きたい~」とミモロ。そこで、ある日、神輿会の方々が、修理している工房へ行くときに、ミモロも連れていってもらうことに。

お邪魔したのは、彦根にある「早野錺金具」というところ。伝統工芸士の早野康晴さんと息子さんが、神輿や文化財の修復をなさっているところです。

ここには、全国の神社仏閣から、神輿や仏壇などの修復の依頼があり、壁には、かつて手掛けた神社やお寺からの感謝状が並んでいました。

大きな倉庫のような建物の中にはいると…。

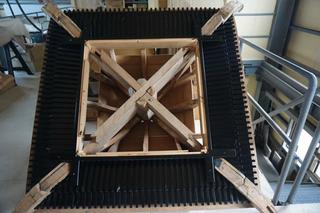

「あれ?お神輿どこ?」と、キョロキョロ。修復のため、分解された神輿がそこに…。

「こんな姿は、めったに見ることができませんよ」と神輿会の方。分解されているので、神輿の構造がよくわかります。

「へぇ~お神輿の屋根ってこんなに頑丈な造りなんだ~」

神輿の骨組みや、天井も造りもよく見ることができました。

神輿は、担がれ、激しく揺らされるため、その振動に耐えるように、骨組みもしっかりしています。もちろん、釘は使わず、木を組み合わせたもの。

「神輿にとって、人に担がれるのは、痛みが少ないんです。一番、ダメージがあるのは、台車や車に載せられ運搬されることなんですよ」と早野さん。硬い路面の振動が伝わる車より、一見、荒っぽく見える人により担がれる方が、神輿にとっては優しいことになるとは、意外です。

「やっぱり神様は、人間に担がれたいんだね~」

京都の神輿には、たくさんの金具が飾られます。修復では、それらがすべて外されて、表面の加工をしなおしたり、また新たに作られたり・・・。

「修復されたら、前よりもっとピカピカに輝くんだね~」鳴り管という神輿の替わりに町を清めて回る部分も、新しくなります。「なかなかしっかりしていい音が出そうだなぁ~」と、神輿会の方もうれしそう。

神輿は、日本の伝統の技が集約したもの。錺金具をはじめ、木工、紐、漆塗、金箔、透かし彫りなど、さまざまな技術が使われた何千もの部分から出来上がっているのです。

工房の一角には、錺金具などを作る部屋があり、そこには、たくさんの道具が揃えられています。

ミモロ、触っちゃダメよ…。興味津々のミモロ…大小さまざまな道具や製作途中のものを見て回ります。

神輿の飾りのひとつが、極彩色の浮彫。表情豊かな龍やオシドリ、カワセミなど・・・。

「目がかわいい~。こんなに近くで見られるなんて感激・・・」そう、お神輿になったら、なかなか近くでは見られないもの。

また、漆塗りの部分で仕上がったところを見せていただきました。

「すごい鏡みたいにツルツルで、顔も映るよ~」神輿会の皆さんと、いっしょに、神輿の構造や使われる技術などのお話を伺いました。

「ホント、いろんな部分から組み立てられてるんだ~」

神輿会の方々が話をしている片隅で、ミモロは、こっそり神輿を担ぐマネ。

「ホイット。ホイット」と小さな声で言いながら…。

「ホイット。ホイット」と小さな声で言いながら…。10月のお祭りには、修復された神輿が氏子町を巡行します。

「楽しみ~」と、まばゆい神輿の姿が、見られるのを、心待ちにするミモロです。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

そう、8の字に輪をくぐります。

そう、8の字に輪をくぐります。

1口5000円の寄付。ミモロもお小遣いから…。

1口5000円の寄付。ミモロもお小遣いから…。

「今年もがんばろぞ~」と、ミモロもはりきっています。

「今年もがんばろぞ~」と、ミモロもはりきっています。 それは、まだ早い…

それは、まだ早い…

ミモロもじっと耳を傾けて、

ミモロもじっと耳を傾けて、 自分の持ち場を確認します。

自分の持ち場を確認します。 長靴を履いて、さっそく川の中へ

長靴を履いて、さっそく川の中へ

「え~と、どこから始めようかな…」

「え~と、どこから始めようかな…」

「よいしょ!ふ~」

「よいしょ!ふ~」

「うわ~たくさんある…」拾っても、拾っても限りないほどたくさん散らばる器の破片。

「うわ~たくさんある…」拾っても、拾っても限りないほどたくさん散らばる器の破片。

中野さんも汗びっしょり・・・。でも、みんなで地域をきれいにする・・・作業の後は爽快です。

中野さんも汗びっしょり・・・。でも、みんなで地域をきれいにする・・・作業の後は爽快です。 「はい、これどうしますか?」「え~と、神社のお賽銭にしてください…」とお願いを…。

「はい、これどうしますか?」「え~と、神社のお賽銭にしてください…」とお願いを…。 頂いたお茶でのどを潤すミモロです。

頂いたお茶でのどを潤すミモロです。 「これ大好物・・・」

「これ大好物・・・」

「あ、いた~」上からは見えませんでした。

「あ、いた~」上からは見えませんでした。

かろうじて、黒い出目金だけは、すぐに見つけられますが…。

かろうじて、黒い出目金だけは、すぐに見つけられますが…。

海外の方が、お土産にしたり・・・小さいけれど、実に精巧な細工が施されています。

海外の方が、お土産にしたり・・・小さいけれど、実に精巧な細工が施されています。

「それは御髭用の櫛です…」なるほど自慢の髭を整えるのに使う櫛。「あの~ミモロ、ネコだけど、お髭目立たないの…」。

「それは御髭用の櫛です…」なるほど自慢の髭を整えるのに使う櫛。「あの~ミモロ、ネコだけど、お髭目立たないの…」。 「う~眉毛もないし・・・」大きさは、ミモロにぴったりなんですが…。

「う~眉毛もないし・・・」大きさは、ミモロにぴったりなんですが…。 四季折々の花がかわいらしく、梳かすというより、髪飾りにしたくなる櫛です。

四季折々の花がかわいらしく、梳かすというより、髪飾りにしたくなる櫛です。