昨日は95歳の親戚が亡くなり葬儀に参列。昨年12月までお元気で頭脳明晰でお過ごしだったとのこと。穏やかな優しい態度で接していただいたことを思い出します。ご自宅が江戸時代の住宅で文化財にも指定されており、以前、仏壇の話で「佐藤さんのところのは三国ですが、うちのは京都です」と。そして、仏壇の扉の傷を指して、「この傷は京都から運ぶ途中に蛤御門の変の際の刀のツバでついたと伝えられています」との説明をお聞きし驚いたことを思い出しました。末尾に当時のブログ記事を再掲しておきます。

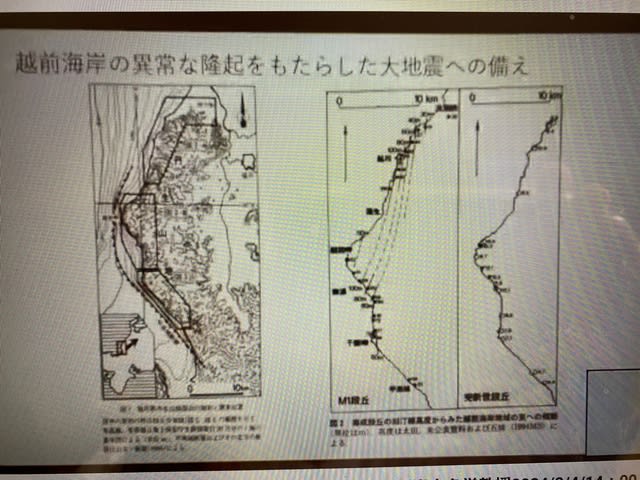

午後は、新潟大学名誉教授、立石雅昭先生の敦賀での能登半島地震をうけた原発問題緊急学習会をオンライン視聴しました。敦賀に行く予定でしたが葬儀のためオンラインとなりました。能登半島のひずみ集中帯、越前海岸の異常な隆起は能登半島地震のような大地震に備えなくてはならないことをしめしている、福井県民のみなさんの運動がますます重要です‼️と強調されました。肝に銘じます。

日経新聞でも「企業団体献金禁止」論が。政治の決断を‼️また、昨日の自民党福井県連の会合で国会議員が裏金問題を報告したが、参加者からは厳しい意見が出された、など報道。県選管からも高木衆議院議員の「政治活動に使ったが領収書はない」などの説明に、もう一度領収書の再発行を、と指摘。これで県民が信用できるはずはない😡

■2014年3月のブログより

昨日は親戚の方のお母さんと奥さんの法事に参列しました。お母さんが100年ちかく前に我が家から出られたのです。50回忌。事実上、最後の法事です。

以前の法事は亡父がお参りしていたので私が法事にお参りするのは初めてでした。

法要の前にお仏壇にお参り。なかなかのお仏壇で、お聞きすると「佐藤さんのところのは三国ですが、うちのは京都です」と。そして、扉の傷を指して、「この傷は京都から運ぶ途中に蛤御門の変の際の刀のツバでついたと伝えられています」との説明。

うん?蛤御門の変?

ウイキぺディアによれば・・・・・

★蛤御門(はまぐりごもん)は、現在の京都御苑西門の一つ。本来の正式名称は新在家御門(しんざいけごもん)。門の形状は高麗門型の筋鉄門である。

天明8年1月30日(1788年3月7日)に発生した天明の大火で、御所が炎上した折に滅多に開かなかったこの門がこの時だけは開いたため、「ハマグリのように固く閉じていたのが火にあぶられて開いた」事にちなんで「蛤御門」という俗称が付けられ、以降はこの名称が正式なものとなった。

幕末には会津・桑名・薩摩連合軍の防衛拠点として位置づけられ、元治元年7月19日(1864年8月20日)の蛤御門の変では門の周辺が長州藩との激戦地となった。現在でも門柱に命中した弾痕を確認することができる。・・・・・・

ということは、1864年製作のお仏壇ということですねえ。傷を直さないのも歴史です。なんでも、仏壇の「説明書」まであるとお聞きしました。

お寺さんは朝倉氏ゆかりのお寺さんで、もともとは在所にあったが、海運が盛んな時分に、檀家の船主が「俺たちのちかくへきてほしい」と強引に?移転させたとか・・・・というお話を、いまでも口惜しそうにされるご当主にも、歴史を感じましたねえ。80半ば、まだまだお元気です。

お参りされたご親戚も85歳とか90歳とかの方も。しかも、みなさん大変お元気で、国政、県政のことなどもふくめておしゃべりがとまりません。・・・・・・・・・