基礎クラスの第6回を終了いたしました。

講義では、「食事改善と家族」についてお話いたしました。

食事を改善したいけれど家族との軋轢があって、なかなかうまくいかないというご相談をよくいただきます。マクロビオティック離婚みたいなお話もあるくらいです。

人間の身体を知るということは、宇宙の秩序につながっていきますし、その結果として食事の在り方が見えてくるわけですが、特に戦後、資本主義の大きな流れのなかで、時代はどんどん動かされてきて、知らず知らず、他国や企業、資本家の思惑によるプロパガンダが「あたりまえ」の常識として刷り込まれてきたことを、冷静になって知り、そのことを考え、どう対処しなくてはいけないかということが、今ほど求められている時はないのではないかと思います。

実際に、戦後70年足らずで、子供たちの身体は大きく変わってきました。

歯科の領域だけで見ても、それは驚くばかりで、このまま見過ごすわけにいかないところまで来てしまっています。

そこには、栄養学の先駆者でもあり、歯医者でもあるW.A.プライス博士が「食生活と身体の退化―先住民の伝統食と近代食その身体への驚くべき影響」という著書に記したとおりのことが、今現在、まさに松見歯科の診療室で起こっています。

(参考になる文献をまとめてくれていますので、ここをクリックしてみてください。食について家族とうまく共感できていない方はぜひごらんください。きっとお役に立てる内容が見つかると思います。)

マクロビオティックというフィルターを通さずに、これらの著書や資料に出会っていたなら、もう少し家族ともいろいろ共有できることもあったのではないかとも思います。

それは、桜沢如一という天才食養家が構築した体系を、その弟子たちが弟子たちの感受性とその能力の程度で理解し、都合を足し、またそれぞれの程度の弟子に伝えてきたために起きた、功罪によるものかもしれません。盲目的に、盲信的に、マクロビオティックが伝えられてきたのであれば、それはあたかも宗教のように独善的な一面を持ってしまのかもしれませんし、マクロビオティックの考え方が教義(ドグマ)のような扱われ方となれば、信者とし見られてしまう誤解を招いても仕方のないことなのかもしれません。

それは、師匠も弟子も、その未熟さから自らの墓穴を掘ることとなって、マクロビオティック=偏った考え方と扱われてしまうのではないでしょうか?

本来は、極めて自然な在り方で、お金や権力や支配とは全く無縁の、生命としての最も単純でシンプルな<生きる>ための法則を見つけるためのツールのはずが、人のいろいろな嗜好によって、曇りや汚れ、たたけば出る誇りにまみれてしまった、と言わざる得ないことになってしまって、それが、家族の理解を得られないところに結びついているのかもしれません。

無何有庵のマクロビオティック基礎クラスでは、たとえば、砂糖を使っていないとか、肉を使っていないとか、わざわざ家族に言う必要はなく、まずは、とにかく美味しいものを作りましょうと申し上げます。

マクロビオティックは<特別>でもなんでもないのです。

低血糖症で意識が朦朧としたら、とにかく砂糖をなめさせることがまずは第一のこともあるでしょうし、島国に住めば魚を捕って食べるでしょうし、極寒の地において玄米菜食などすれば凍え死んでしまうことでしょう。そんなことはちょっと冷静に考えれば判ることです。

何をどのようにどのくらい食べるのか!

宇宙の秩序に則って誕生した人類は、当然その法則に基づいた基本的な食べようがあるのです。

それは、パンダが笹しか食べずとも、コアラがユーカリの葉しか食べずとも、パンダとして、コアラとしてちゃんと行きぬいているのを見ればわかることです。

人間は人間の食べ方があるのは、あたりまえのことなのです。

ただ、社会を形成するいろいろな思惑によって、都合良く変えられて、現在があることは事実であり、ほとんどの方が、そのことを当たり前にして営みをしているということを、しっかりと理解していないマクロビアンは、自身の正しさを他者に押しつける結果になり、人間関係がぎくしゃくするということを招いてしまっているようです。

何のために食べるのか?

生きるための他に理由があるでしょうか?

そして、どんなふうに生きるのかによって、食べようも違うでしょうし、それぞれの人生である以上、それぞれがそれぞれの決定していけばいいことなのです。

松見歯科でお伝えしているマクロビオティックは、大人の方は、気がついたり、納得がいけば、実践していただければいいと思っています。ただし、子どもは違います。大人の都合で子どもたちの育成を阻むものがあってはいけないと考えています。

だからこそ、食ってなんだろうって、しっかり考えてほしいのです。

そこには、常識とか、普通はとか、すでに作られてしまっている概念を持ち出してしまうと、判断に誤りが生じることになるかもしれません。

資本主義の息がかかっていないかどうか、しっかりと見極める必要があるでしょう。

健康はお金で買えるものでもないし、お金に変わるものでもないのです。

食の改善の方向性は、家族がいれば、独善では成り立ちません。

もし、独善でやるのであれば、先に書いたとおり特別なものではないことをしっかりと認識をし、普通の顔をして実践するべきで、これは砂糖を使っていないとか、肉を使っていないとか言わないことです。家族の表情を見て、美味しく感じているのかどうか、味の濃い薄いはどうかなどを、判断しながら信頼関係を崩さないように、実践しなくてはいけません。

もし、家族と一緒に取り組むのであれば、「夢を語る」ことを忘れてはいけません。どんな家庭を築きたいか、どんな子どもを授かりたいか、どんな子どもに育てたいか・・・。誰しも健康で笑顔が絶えない家庭を持ちたいと思うのではないでしょうか?そのためにはどうすればいいかなぁって、共に考え、共に実践してみて、答えを導き出していくことが大切です。

マクロビオティックの先人たちに何を見、何を感じるのか。

また、自分の中に、何を見、何を感じるのか。

常に自問自答しながら、自然に則しているのかどうかを検証しながら取り組んでほしいと思います。

こうして書いている私自身が、まだまだ、間違いを繰り返しますし、間違いとわかっていながら嗜好に走ることもあります。すべては自己責任なのです。自らまだ食の選択をすることができない子ども以外は。

講義の内容をすべてここには書ききれませんが、また、折に触れ書いていきたいと思います。

さて、第6回目のお料理の写真はこちらです。

ひじき蓮根の復習を兼ねて、ひじき蓮根の混ぜご飯

蓮根の棒煮

飛龍頭

白みその和風ミネストローネ

玄米あられ

食養のお手当<椎茸スープ>

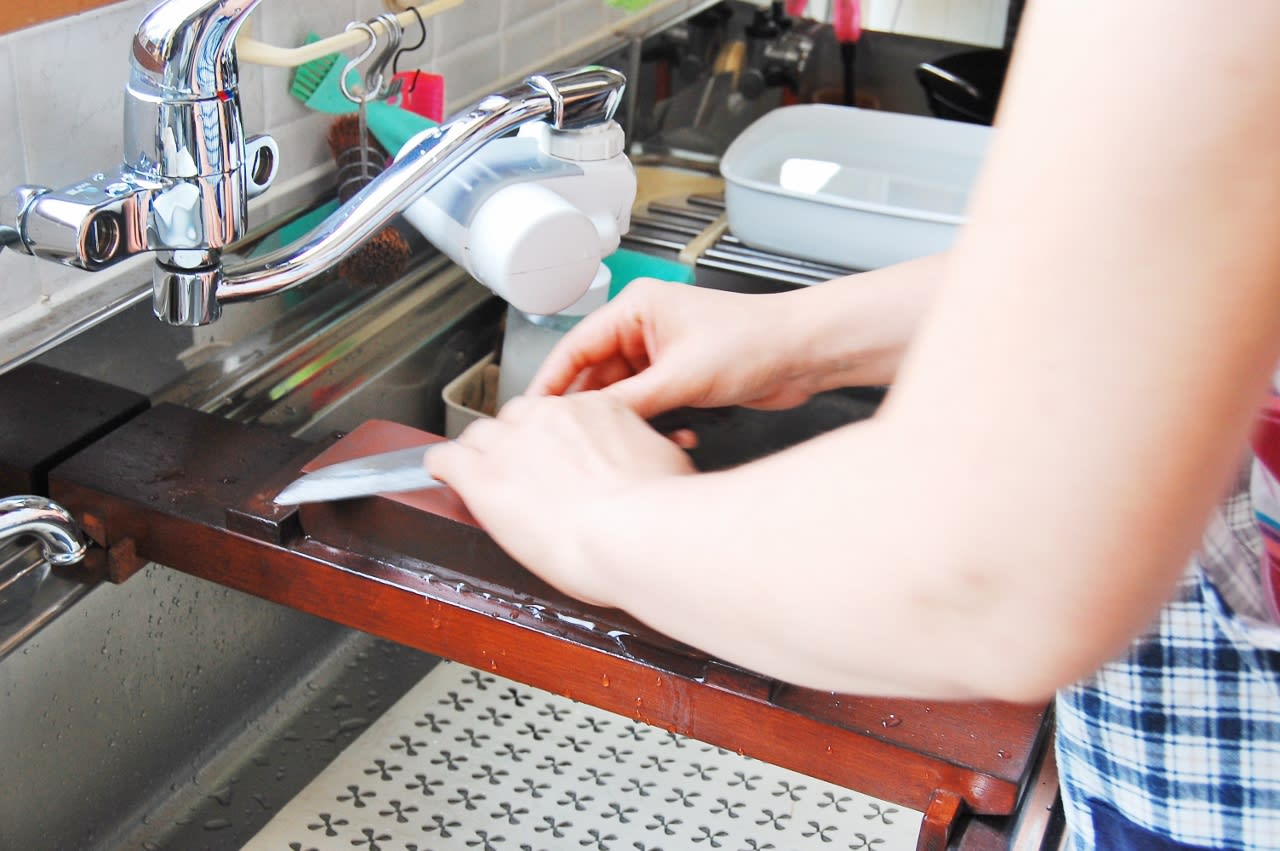

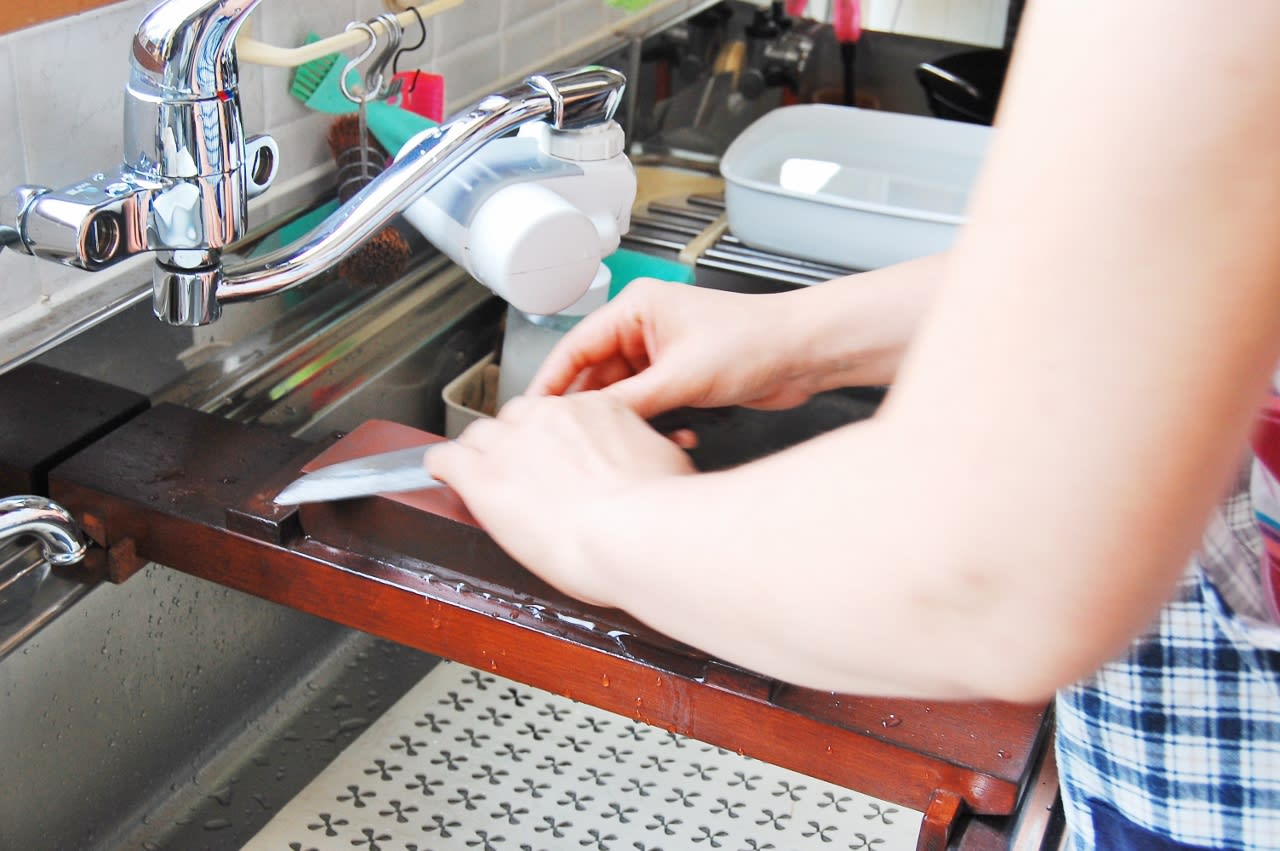

今回は、包丁の研ぎ方の実習もいたしました。

講義では、「食事改善と家族」についてお話いたしました。

食事を改善したいけれど家族との軋轢があって、なかなかうまくいかないというご相談をよくいただきます。マクロビオティック離婚みたいなお話もあるくらいです。

人間の身体を知るということは、宇宙の秩序につながっていきますし、その結果として食事の在り方が見えてくるわけですが、特に戦後、資本主義の大きな流れのなかで、時代はどんどん動かされてきて、知らず知らず、他国や企業、資本家の思惑によるプロパガンダが「あたりまえ」の常識として刷り込まれてきたことを、冷静になって知り、そのことを考え、どう対処しなくてはいけないかということが、今ほど求められている時はないのではないかと思います。

実際に、戦後70年足らずで、子供たちの身体は大きく変わってきました。

歯科の領域だけで見ても、それは驚くばかりで、このまま見過ごすわけにいかないところまで来てしまっています。

そこには、栄養学の先駆者でもあり、歯医者でもあるW.A.プライス博士が「食生活と身体の退化―先住民の伝統食と近代食その身体への驚くべき影響」という著書に記したとおりのことが、今現在、まさに松見歯科の診療室で起こっています。

(参考になる文献をまとめてくれていますので、ここをクリックしてみてください。食について家族とうまく共感できていない方はぜひごらんください。きっとお役に立てる内容が見つかると思います。)

マクロビオティックというフィルターを通さずに、これらの著書や資料に出会っていたなら、もう少し家族ともいろいろ共有できることもあったのではないかとも思います。

それは、桜沢如一という天才食養家が構築した体系を、その弟子たちが弟子たちの感受性とその能力の程度で理解し、都合を足し、またそれぞれの程度の弟子に伝えてきたために起きた、功罪によるものかもしれません。盲目的に、盲信的に、マクロビオティックが伝えられてきたのであれば、それはあたかも宗教のように独善的な一面を持ってしまのかもしれませんし、マクロビオティックの考え方が教義(ドグマ)のような扱われ方となれば、信者とし見られてしまう誤解を招いても仕方のないことなのかもしれません。

それは、師匠も弟子も、その未熟さから自らの墓穴を掘ることとなって、マクロビオティック=偏った考え方と扱われてしまうのではないでしょうか?

本来は、極めて自然な在り方で、お金や権力や支配とは全く無縁の、生命としての最も単純でシンプルな<生きる>ための法則を見つけるためのツールのはずが、人のいろいろな嗜好によって、曇りや汚れ、たたけば出る誇りにまみれてしまった、と言わざる得ないことになってしまって、それが、家族の理解を得られないところに結びついているのかもしれません。

無何有庵のマクロビオティック基礎クラスでは、たとえば、砂糖を使っていないとか、肉を使っていないとか、わざわざ家族に言う必要はなく、まずは、とにかく美味しいものを作りましょうと申し上げます。

マクロビオティックは<特別>でもなんでもないのです。

低血糖症で意識が朦朧としたら、とにかく砂糖をなめさせることがまずは第一のこともあるでしょうし、島国に住めば魚を捕って食べるでしょうし、極寒の地において玄米菜食などすれば凍え死んでしまうことでしょう。そんなことはちょっと冷静に考えれば判ることです。

何をどのようにどのくらい食べるのか!

宇宙の秩序に則って誕生した人類は、当然その法則に基づいた基本的な食べようがあるのです。

それは、パンダが笹しか食べずとも、コアラがユーカリの葉しか食べずとも、パンダとして、コアラとしてちゃんと行きぬいているのを見ればわかることです。

人間は人間の食べ方があるのは、あたりまえのことなのです。

ただ、社会を形成するいろいろな思惑によって、都合良く変えられて、現在があることは事実であり、ほとんどの方が、そのことを当たり前にして営みをしているということを、しっかりと理解していないマクロビアンは、自身の正しさを他者に押しつける結果になり、人間関係がぎくしゃくするということを招いてしまっているようです。

何のために食べるのか?

生きるための他に理由があるでしょうか?

そして、どんなふうに生きるのかによって、食べようも違うでしょうし、それぞれの人生である以上、それぞれがそれぞれの決定していけばいいことなのです。

松見歯科でお伝えしているマクロビオティックは、大人の方は、気がついたり、納得がいけば、実践していただければいいと思っています。ただし、子どもは違います。大人の都合で子どもたちの育成を阻むものがあってはいけないと考えています。

だからこそ、食ってなんだろうって、しっかり考えてほしいのです。

そこには、常識とか、普通はとか、すでに作られてしまっている概念を持ち出してしまうと、判断に誤りが生じることになるかもしれません。

資本主義の息がかかっていないかどうか、しっかりと見極める必要があるでしょう。

健康はお金で買えるものでもないし、お金に変わるものでもないのです。

食の改善の方向性は、家族がいれば、独善では成り立ちません。

もし、独善でやるのであれば、先に書いたとおり特別なものではないことをしっかりと認識をし、普通の顔をして実践するべきで、これは砂糖を使っていないとか、肉を使っていないとか言わないことです。家族の表情を見て、美味しく感じているのかどうか、味の濃い薄いはどうかなどを、判断しながら信頼関係を崩さないように、実践しなくてはいけません。

もし、家族と一緒に取り組むのであれば、「夢を語る」ことを忘れてはいけません。どんな家庭を築きたいか、どんな子どもを授かりたいか、どんな子どもに育てたいか・・・。誰しも健康で笑顔が絶えない家庭を持ちたいと思うのではないでしょうか?そのためにはどうすればいいかなぁって、共に考え、共に実践してみて、答えを導き出していくことが大切です。

マクロビオティックの先人たちに何を見、何を感じるのか。

また、自分の中に、何を見、何を感じるのか。

常に自問自答しながら、自然に則しているのかどうかを検証しながら取り組んでほしいと思います。

こうして書いている私自身が、まだまだ、間違いを繰り返しますし、間違いとわかっていながら嗜好に走ることもあります。すべては自己責任なのです。自らまだ食の選択をすることができない子ども以外は。

講義の内容をすべてここには書ききれませんが、また、折に触れ書いていきたいと思います。

さて、第6回目のお料理の写真はこちらです。

ひじき蓮根の復習を兼ねて、ひじき蓮根の混ぜご飯

蓮根の棒煮

飛龍頭

白みその和風ミネストローネ

玄米あられ

食養のお手当<椎茸スープ>

今回は、包丁の研ぎ方の実習もいたしました。