先々週にひさかたぶりに出かけた東京美術倶楽部の特別展、まだ小学校2年生ながら息子も愉しかったようです。

おとなしく付き合ってくれた息子のお気に入りは刀剣(来国俊)の他には下記の作品がありました。

さて本日紹介する作品ですが、最近はなにやら10客程度の揃いの器に縁があるようですが、本日は出来が良いと思い入手したまたしても10客揃いのお猪口の紹介です。

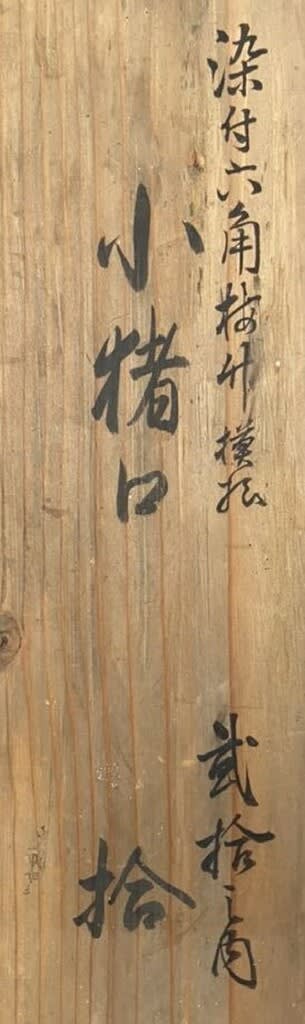

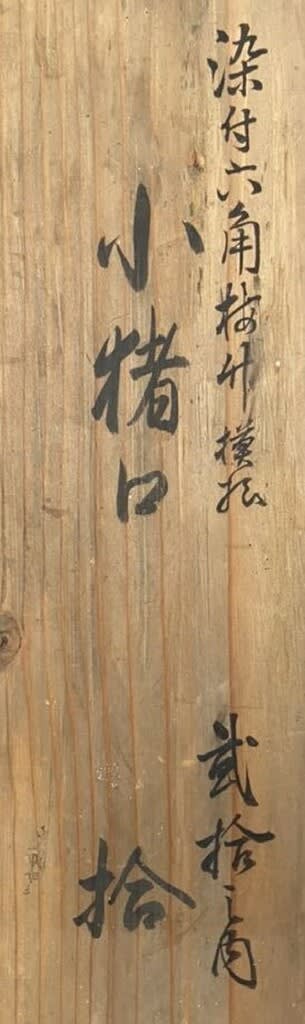

古伊万里 梅竹文染付六角小猪口 10客揃

最大径72*高台径*高さ60

江戸期はあるのでしょうか? 箱書きからは20客揃いの内の10客のようです。

男の隠れ家には膳や食器で20客揃いはざらで50客程度の揃いの食器が手におえないくらいたくさんあります。別に蒐集したというものではなく、古くからあった本家、親戚・友人宅などで要らなくなった食器などを引き取った結果です。

祝儀や法事が家で行われていた頃、とくに郷里の本家などではこのように揃いの器があり、行事のたびに近所や親せきの女性が大勢集まって料理の準備をし、御膳を整えていました。宴会が終了するとまたしても皆で食器を洗ったり、御膳を拭いて収納していたのを覚えています。

この作品は出来が良いので注文で作らせたものでしょう。梅、竹、もう一つは松? いずれにしても吉祥の文様ですね。

深めの高台、藍柿右衛門の見られる蝋抜きの技法などから当時としては伊万里の染付の中でもかなりの高級品だと思われます。

さて古陶磁器ファンならおそらく誰でも一個は持っているお猪口・・・。古陶磁器の契機となってる人も多いだろうし、普段使いとして継続的に集めている方も多いでしょう。

*もう幾度も本ブログで紹介している当方のお猪口(蕎麦猪口)の作品ですが、今回改めて投稿します。

最初は明治期の眼鏡底の器から・・。

明治期になると圧倒的に印判手の作品が多くなりますが、意外に手描きの面白い作品が多いようです。

太公望とか・・・。

蒐集が経過すると、だんだんに江戸期の古伊万里(明治期は古伊万里には分類されない)やたまに初期伊万里やそれに近い時期の古い作品を入手するようになるのでしょう。

染付の微妙な滲みが愛おしくなるようです。

生掛けの作品などが好きになってきますね。

もともと揃いであった蕎麦猪口ですが、流通する経過によっていい作品ほど単品になっていくようです。

形も様々・・、円筒形もいいですね。

色も様々・・・。

白磁もいい・・・。

膳に向付の食器として使えるようにと思いながら、こうしてだんだんと数が増えていく・・。

使う数より蒐集作品数が増えたりして、そして意味もなく飾ってみたり・・。

お猪口もいつのまにか数が増えました 本日の作品は一個だけ口縁に欠けがありましたので、当方にて補修しました。

本日の作品は一個だけ口縁に欠けがありましたので、当方にて補修しました。

久方ぶりの金繕いです。真漆のままのほうが目立たない補修跡になりますが、迷った挙句金繕いにしました。

箱は杉箱が付いていました。

紙で覆い、布で包むのは陶磁器の基本的な誂えですね。

お金より手間がかかるのが保存です。そして今ではお揃いの器などは不要のもの、せいぜい5客あれば事足りる・・。

おとなしく付き合ってくれた息子のお気に入りは刀剣(来国俊)の他には下記の作品がありました。

さて本日紹介する作品ですが、最近はなにやら10客程度の揃いの器に縁があるようですが、本日は出来が良いと思い入手したまたしても10客揃いのお猪口の紹介です。

古伊万里 梅竹文染付六角小猪口 10客揃

最大径72*高台径*高さ60

江戸期はあるのでしょうか? 箱書きからは20客揃いの内の10客のようです。

男の隠れ家には膳や食器で20客揃いはざらで50客程度の揃いの食器が手におえないくらいたくさんあります。別に蒐集したというものではなく、古くからあった本家、親戚・友人宅などで要らなくなった食器などを引き取った結果です。

祝儀や法事が家で行われていた頃、とくに郷里の本家などではこのように揃いの器があり、行事のたびに近所や親せきの女性が大勢集まって料理の準備をし、御膳を整えていました。宴会が終了するとまたしても皆で食器を洗ったり、御膳を拭いて収納していたのを覚えています。

この作品は出来が良いので注文で作らせたものでしょう。梅、竹、もう一つは松? いずれにしても吉祥の文様ですね。

深めの高台、藍柿右衛門の見られる蝋抜きの技法などから当時としては伊万里の染付の中でもかなりの高級品だと思われます。

さて古陶磁器ファンならおそらく誰でも一個は持っているお猪口・・・。古陶磁器の契機となってる人も多いだろうし、普段使いとして継続的に集めている方も多いでしょう。

*もう幾度も本ブログで紹介している当方のお猪口(蕎麦猪口)の作品ですが、今回改めて投稿します。

最初は明治期の眼鏡底の器から・・。

明治期になると圧倒的に印判手の作品が多くなりますが、意外に手描きの面白い作品が多いようです。

太公望とか・・・。

蒐集が経過すると、だんだんに江戸期の古伊万里(明治期は古伊万里には分類されない)やたまに初期伊万里やそれに近い時期の古い作品を入手するようになるのでしょう。

染付の微妙な滲みが愛おしくなるようです。

生掛けの作品などが好きになってきますね。

もともと揃いであった蕎麦猪口ですが、流通する経過によっていい作品ほど単品になっていくようです。

形も様々・・、円筒形もいいですね。

色も様々・・・。

白磁もいい・・・。

膳に向付の食器として使えるようにと思いながら、こうしてだんだんと数が増えていく・・。

使う数より蒐集作品数が増えたりして、そして意味もなく飾ってみたり・・。

お猪口もいつのまにか数が増えました

本日の作品は一個だけ口縁に欠けがありましたので、当方にて補修しました。

本日の作品は一個だけ口縁に欠けがありましたので、当方にて補修しました。

久方ぶりの金繕いです。真漆のままのほうが目立たない補修跡になりますが、迷った挙句金繕いにしました。

箱は杉箱が付いていました。

紙で覆い、布で包むのは陶磁器の基本的な誂えですね。

お金より手間がかかるのが保存です。そして今ではお揃いの器などは不要のもの、せいぜい5客あれば事足りる・・。