釧雲泉のように江戸期の描かれた作品の多くは傷んでいることが多く、古いまま遺したいという気持ちと改装してきれいにしたいという判断に迷うことがあります。今回は痛みがあり、鑑賞や取り扱いに障害があると判断して改装した作品です。

掛軸は表具に支障が出てきたら改装の必要がありますが、表具材をそのまま遺して改装する場合が多く、どうしても表具材が使えない場合のみ全面改装とします。箱はタトウを付けて保護しておきます。

改装された作品です。

作品そのものは以前にブログにて紹介したものです。

高士舟上之図 釧雲泉筆 寛政6年頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 鑑定箱

全体サイズ:縦1960*横565 画サイズ:縦1360*横390

当方においては知識や資料が不足しており、釧雲泉の作品の真贋はまったく解りませんが、基本的に改装している作品は当方にて真作の可能性を認めた作品のみです。

釧雲泉の作品は今でこそあまり名が知られていませんが、南画の最盛期にはかなり高価にて取引されたため、贋作がすごい数があるようです。

南画の欠点は模倣する画家の数が多かったことと、決して画才重視ではなく、生き方そのものの精神性に焦点があたるので、画力は稚拙と思われる点が多々あったことから贋作を横行したようです。

精神性を見抜く力はまだ当方にはない・・。

ふたつ目の作品は下記の作品です。

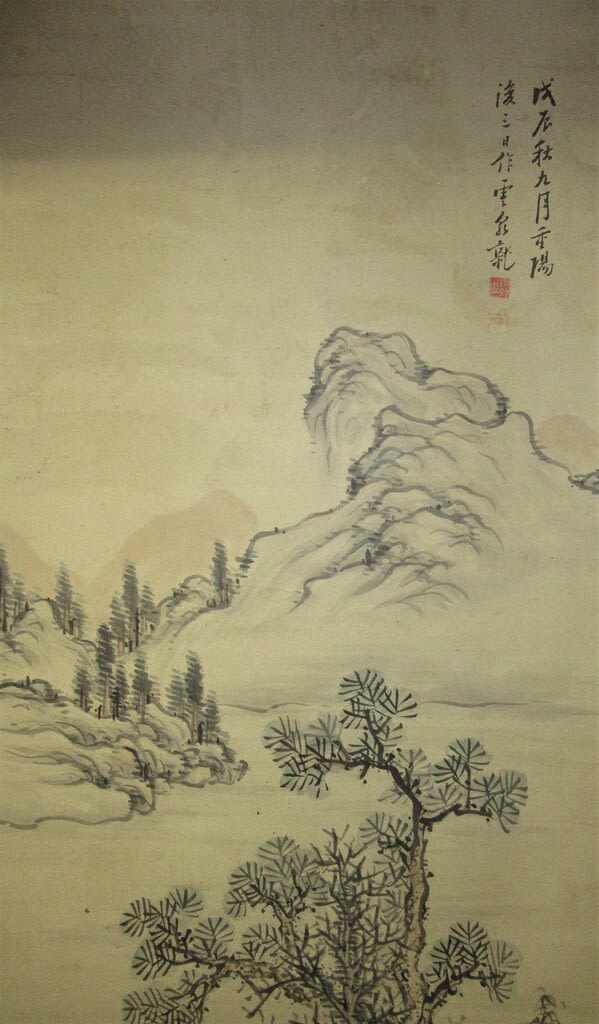

戊辰重陽浅絳山水図 釧雲泉筆 文化5年(1808年)

水墨淡彩紙本軸装 軸先木製 誂箱

全体サイズ:縦1963*横565 画サイズ:縦1275*横445

釧雲泉の後半生の晩年となる文化5年(1808年)の秋の作と推定されますね。

1806年に江戸から大窪詩仏と共に越後に出かけた時期で、恐らくこの年の秋には新潟に到着した頃と思われます。その後に詩仏は引き返しましたが、雲泉は旅を続け三条で秋を過ごしています。その後一旦、江戸に帰り、妻子を連れて越後三条に移住し、南画の普及に尽しています。この間越後の各地を遍歴し石川侃斎、上田旭山、倉石米山、倉石乾山、行田八海などの門弟を育てていますが、文化5年(1808年)には燕の素封家の神保家に滞在し画作しています。

この作品を燕の素封家の神保家にて描いた可能性については不詳です。

釧雲泉の作品では寛政の頃の若い頃の作品を評価する傾向が強く、文化年間からの作品は重苦しい感じがするとされています。

寛政年間から享和年間の移行期の作風は当方では好みですが・・・。

ともかくいずれにしても模倣しやすい作品群には相違ありませんね。

調べた資料と共に保管しておきます。

いずれ後世にて真贋は結論が出るでしょう・・・。