亡くなった義父の遺品を整理していると出てきたのが電話機、回転する置台も付いていました

昔はどこの家にでもあったのですが、これも骨董品??? とりあえず展示室へ飾っておきました。

防止型老眼用ルーペ、照明付きなどというものもでてきました。すべて子供のおもちゃになりそうです。こちらは早速息子が自分の部屋の宝物用の引き出しに仕舞い込んでいました。

さて本日は近年流行りの近代の陶磁器群・・、八木一夫、隠崎隆一らの作品。近年流行りとはいえもうひと昔前の陶芸家でしょうか? 現代の鍛錬のない陶芸家達とは違い、一連の修業を積んだ陶芸家ですね。そのような陶芸家の作品の中で本日は鈴木治の小作品を紹介します。

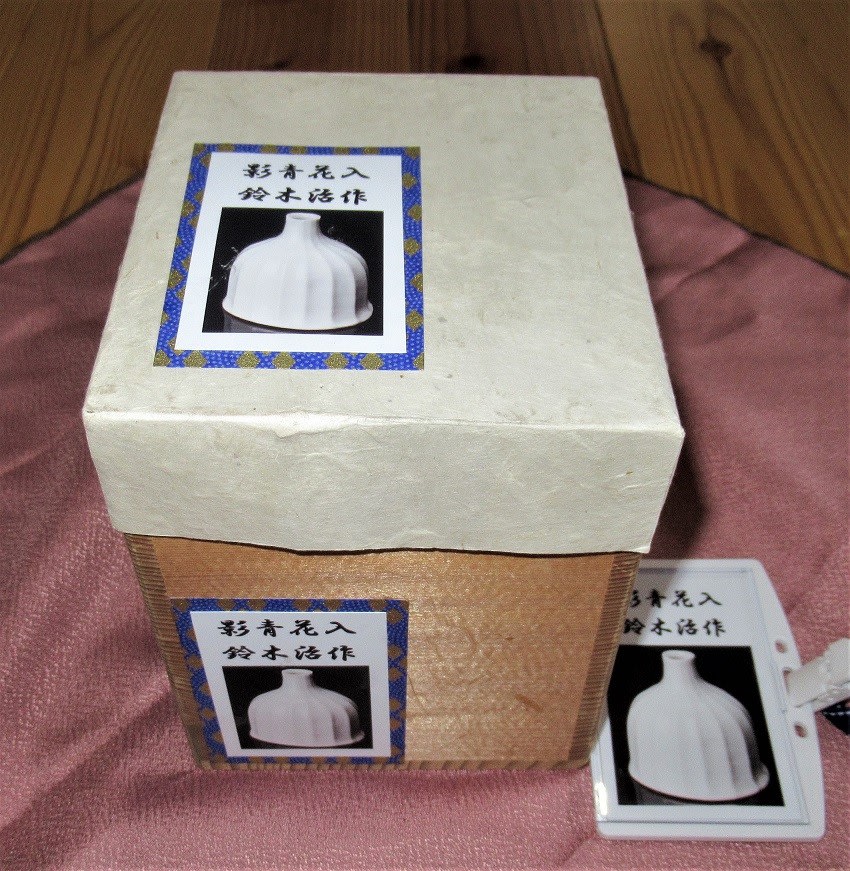

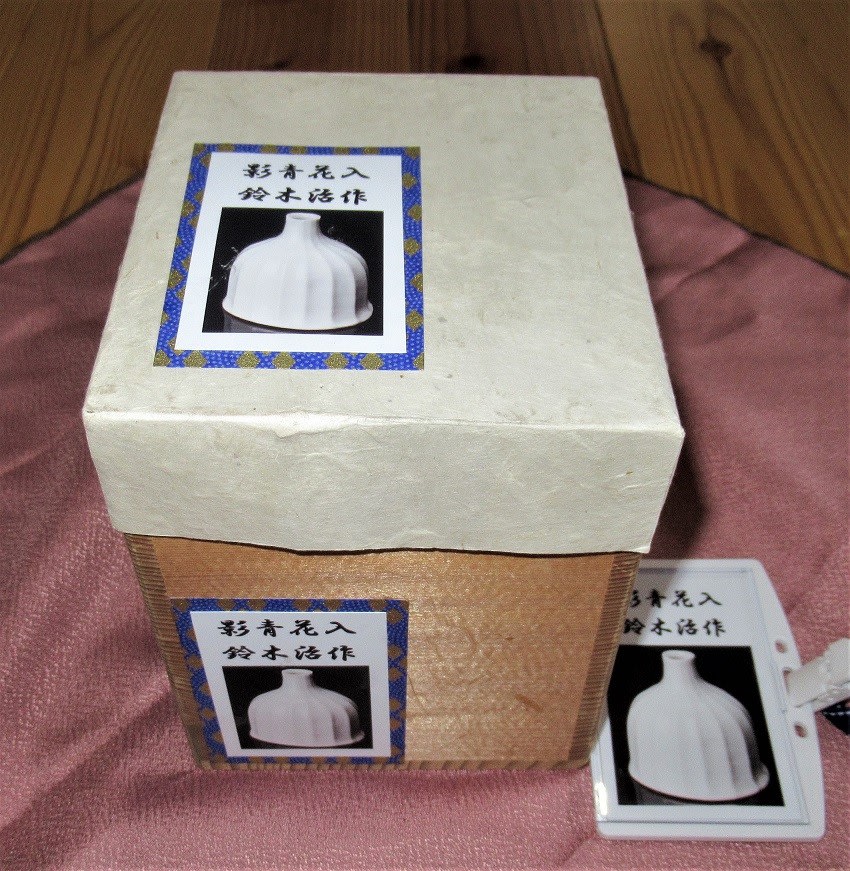

影青花入 鈴木治作

共箱

幅105*奥行92*高さ114*底径

近代から現代にかけての陶芸に関しては当方はあまり詳しくは知りませんが、最近の陶芸家の作品において、当方では観るに値する作品に出会った記憶があまりありません。何故かな?と思うとまずは鍛錬の跡がない、目先の新しさだけが目につく、茶心がないためかともかく使えない、日常も使いにくいなどが理由にように思います。

温故知新ということより、陶芸の基本がなっていないと感じる作品が現代の陶芸に多いようです。

現代の作品においては僅かの陶芸家にしか興味が湧かないのが実情ですが、いつの時代でもそうであったのかもしれませんね。

実はこの作品も使いににくい・・・。口の部分を持つと滑って落とす・・・。これは意外に大事なこと、大きな欠点かな?

当方では使い方の基本を備えていないと判断しています。そのような欠点の作品は古来の名品には意外に一点もない。

ま~、胴の部分を持つと持ちやすいですが、大きさからすると首の部分を掴みたくなる?

**********************************************

鈴木治:大正15(1926)年11月15日生まれ、平成13(2001)年4月9日没、享年73歳。京都府京都市生まれ。京都市立第二工窯業科卒。

経歴:父は永楽善五郎工房のろくろ職人で、幼少の頃から陶土と親しむ。昭和21年青年作陶集団に参加、翌年日展に初入選。23年八木一夫、山田光らと前衛陶芸家集団・走泥社(平成10年解散)を結成、先駆的な活躍をし、陶芸界に新風を巻き起こした。

用途にこだわらない純粋造形作品“オブジェ焼”を創作、自身の陶磁オブジェを“泥象(でいしょう)”と呼び、馬、鳥などの生物や、雲、風といった自然現象をモチーフに信楽の赤土や青白磁で半抽象作品として表現。モダンな感覚と技術力で、柔らかく詩的な作風で知られた。

昭和37年プラハ国際陶芸展金賞、45年ヴァロリス国際陶芸ビエンナーレ展金賞、平成10年日本芸術大賞、11年朝日賞を受賞するなど国内外で高い評価を受けた。また、昭和54年京都市立芸術大学教授に就任。平成4年定年退官するまでの間に美術学部長を務めるなど後進の指導にも尽力した。

**********************************************

古陶磁器も近代巨匠の陶芸家も使えないもの、使いにくいものは作らないものです。もちろん鑑賞を主眼とする作品も使える作行がベースです。陶磁器は用途を忘れては元も子もないというのが小生の考え・・・。ただしこの陶芸家は必要以上に用の美より飾る美に徹する方向性であったので致しかたないかもしれません。

ま~、一作品は鈴木治や八木一夫の作品が欲しかったので、いい経験ですね。小作品ながらこれはこれで実は意外と満足していますが・・・。

ところで共箱は痛むことがあるので、上等の作品は外箱に収まることが多いですが、痛めない簡単な方法は風呂敷で包み込むことです。箱を積み重ねていると箱がいつかは痛んでいますから・・。

風呂敷で包み込むとなんの作品か分からなくなるのでプレートを付けますが、古来から木札を付けることが多かったようです。小生が工夫?したのは100円ショップで売っているネームプレート(写真を入れる)と風呂敷です。茶碗程度の大きさならこのような風呂敷が使えますね。

本日のまとめとしては用の美、飾る美は電話機にしろ、陶磁器にしろ、ある意味で時代が経てから美が備わるような気がします。

昔はどこの家にでもあったのですが、これも骨董品??? とりあえず展示室へ飾っておきました。

防止型老眼用ルーペ、照明付きなどというものもでてきました。すべて子供のおもちゃになりそうです。こちらは早速息子が自分の部屋の宝物用の引き出しに仕舞い込んでいました。

さて本日は近年流行りの近代の陶磁器群・・、八木一夫、隠崎隆一らの作品。近年流行りとはいえもうひと昔前の陶芸家でしょうか? 現代の鍛錬のない陶芸家達とは違い、一連の修業を積んだ陶芸家ですね。そのような陶芸家の作品の中で本日は鈴木治の小作品を紹介します。

影青花入 鈴木治作

共箱

幅105*奥行92*高さ114*底径

近代から現代にかけての陶芸に関しては当方はあまり詳しくは知りませんが、最近の陶芸家の作品において、当方では観るに値する作品に出会った記憶があまりありません。何故かな?と思うとまずは鍛錬の跡がない、目先の新しさだけが目につく、茶心がないためかともかく使えない、日常も使いにくいなどが理由にように思います。

温故知新ということより、陶芸の基本がなっていないと感じる作品が現代の陶芸に多いようです。

現代の作品においては僅かの陶芸家にしか興味が湧かないのが実情ですが、いつの時代でもそうであったのかもしれませんね。

実はこの作品も使いににくい・・・。口の部分を持つと滑って落とす・・・。これは意外に大事なこと、大きな欠点かな?

当方では使い方の基本を備えていないと判断しています。そのような欠点の作品は古来の名品には意外に一点もない。

ま~、胴の部分を持つと持ちやすいですが、大きさからすると首の部分を掴みたくなる?

**********************************************

鈴木治:大正15(1926)年11月15日生まれ、平成13(2001)年4月9日没、享年73歳。京都府京都市生まれ。京都市立第二工窯業科卒。

経歴:父は永楽善五郎工房のろくろ職人で、幼少の頃から陶土と親しむ。昭和21年青年作陶集団に参加、翌年日展に初入選。23年八木一夫、山田光らと前衛陶芸家集団・走泥社(平成10年解散)を結成、先駆的な活躍をし、陶芸界に新風を巻き起こした。

用途にこだわらない純粋造形作品“オブジェ焼”を創作、自身の陶磁オブジェを“泥象(でいしょう)”と呼び、馬、鳥などの生物や、雲、風といった自然現象をモチーフに信楽の赤土や青白磁で半抽象作品として表現。モダンな感覚と技術力で、柔らかく詩的な作風で知られた。

昭和37年プラハ国際陶芸展金賞、45年ヴァロリス国際陶芸ビエンナーレ展金賞、平成10年日本芸術大賞、11年朝日賞を受賞するなど国内外で高い評価を受けた。また、昭和54年京都市立芸術大学教授に就任。平成4年定年退官するまでの間に美術学部長を務めるなど後進の指導にも尽力した。

**********************************************

古陶磁器も近代巨匠の陶芸家も使えないもの、使いにくいものは作らないものです。もちろん鑑賞を主眼とする作品も使える作行がベースです。陶磁器は用途を忘れては元も子もないというのが小生の考え・・・。ただしこの陶芸家は必要以上に用の美より飾る美に徹する方向性であったので致しかたないかもしれません。

ま~、一作品は鈴木治や八木一夫の作品が欲しかったので、いい経験ですね。小作品ながらこれはこれで実は意外と満足していますが・・・。

ところで共箱は痛むことがあるので、上等の作品は外箱に収まることが多いですが、痛めない簡単な方法は風呂敷で包み込むことです。箱を積み重ねていると箱がいつかは痛んでいますから・・。

風呂敷で包み込むとなんの作品か分からなくなるのでプレートを付けますが、古来から木札を付けることが多かったようです。小生が工夫?したのは100円ショップで売っているネームプレート(写真を入れる)と風呂敷です。茶碗程度の大きさならこのような風呂敷が使えますね。

本日のまとめとしては用の美、飾る美は電話機にしろ、陶磁器にしろ、ある意味で時代が経てから美が備わるような気がします。