本日は早朝から大阪へ出張です。また雪が降りそうなので、早々の用事を済まして今夜は家内とバレンタイン。

さてガリポットという作品群をご存知でしょうか? 知っている方はかなりの通ですね。コンブラ瓶というのは知っている人は多いでしょうが・・。

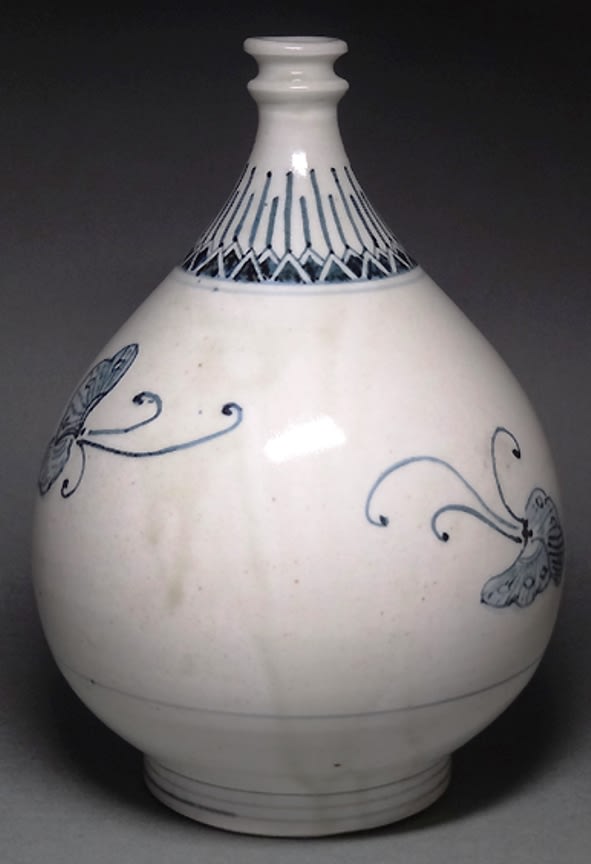

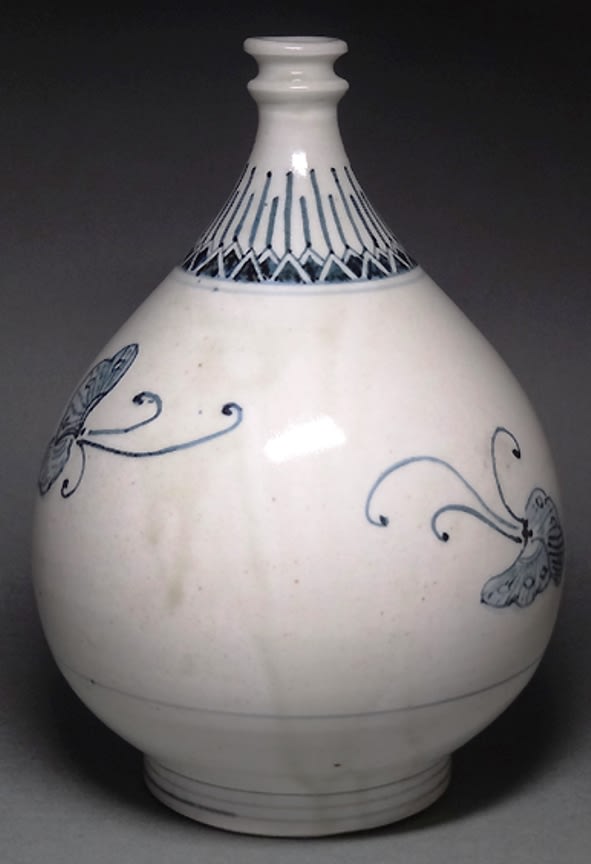

染付蝶紋ガリポット薬瓶

口径32*胴径195*高台径*高さ255

少し青味のある白磁胎に圏線で胴上部と下部を仕切り、濃淡を使い分けた蝶の紋様が施され、釉薬が流れ落ちており、高台には二本の線が引かれています。

胴に口部を二重にした首の長い瓶で薬瓶として用いられたといわれている作品群で「VOC」のマークのある作品がよく見かけます。

肥前で製作された輸出用の古伊万里として扱われますが、オランダのデルフト窯の作もあると思われ、本作品も伊万里ではなくオランダの作の可能性もあります。その場合はオランダ東インド株式会社は1799年に解散しているので本品はそれ以前の作の可能性もありますが、製作年代は不詳です。

蘭法医が液体の薬を入れて使用していたものと思われ、陶器の薬壺と考えられています。ガリポットの名前はガレー船( Galley)でヨーロッパに輸入されたことからgalley + pot→gallipotという名前になったということのようです。

牡丹などの草花文様の作品が知られていますが、本作品のように蝶の紋様は珍しいものです。

また染付コンブラ瓶とも呼ばれる作品群があり、こちらは波佐見で製作された日本製のみで、簡素な染付白磁を用いた徳利型の容器のことです。蘭瓶とも呼ばれ、専ら輸出用に作られた酒瓶のことです。

名前の由来はポルトガル語で仲買人を意味する『コンプラドール』(comprador)に由来します。中には酒や醤油を詰め込み、東インド会社を経由して遠くへ運ばれました。

当初は輸入品の容器として持ち込まれたガラス瓶にこれらの商品を詰め替えていましたが、輸入頼みのガラス瓶だと不足するので陶磁器の瓶に置き換えたものです。意匠は至って単純で、ずっしりした印象のフォルムで、口の栓の覆いを紐で縛るために口の部分に輪が二つ嵌ったようなくびれがあるもが特徴です。ガラス瓶と違って見えない中身を示すためにオランダ語で「日本の醤油」(JAPANSCHZOYA)、「日本の酒」(JAPANSCHZAKY)と書かれていますが、横文字の字体がデザイン化されている磁器は他に類を見ないもので、多くの歴史上人物に愛されたといわれています。

染付牡丹紋ガリポット薬大瓶

栗田美術館所蔵

形は一様ではないようです。時代によるのか、産地によるのか、詳細は後学とさせていただきます。

染付牡丹ガリポット・白磁ガリポット

江戸時代前期 17世紀後半 H.27.8㎝ 肥前窯

さてガリポットという作品群をご存知でしょうか? 知っている方はかなりの通ですね。コンブラ瓶というのは知っている人は多いでしょうが・・。

染付蝶紋ガリポット薬瓶

口径32*胴径195*高台径*高さ255

少し青味のある白磁胎に圏線で胴上部と下部を仕切り、濃淡を使い分けた蝶の紋様が施され、釉薬が流れ落ちており、高台には二本の線が引かれています。

胴に口部を二重にした首の長い瓶で薬瓶として用いられたといわれている作品群で「VOC」のマークのある作品がよく見かけます。

肥前で製作された輸出用の古伊万里として扱われますが、オランダのデルフト窯の作もあると思われ、本作品も伊万里ではなくオランダの作の可能性もあります。その場合はオランダ東インド株式会社は1799年に解散しているので本品はそれ以前の作の可能性もありますが、製作年代は不詳です。

蘭法医が液体の薬を入れて使用していたものと思われ、陶器の薬壺と考えられています。ガリポットの名前はガレー船( Galley)でヨーロッパに輸入されたことからgalley + pot→gallipotという名前になったということのようです。

牡丹などの草花文様の作品が知られていますが、本作品のように蝶の紋様は珍しいものです。

また染付コンブラ瓶とも呼ばれる作品群があり、こちらは波佐見で製作された日本製のみで、簡素な染付白磁を用いた徳利型の容器のことです。蘭瓶とも呼ばれ、専ら輸出用に作られた酒瓶のことです。

名前の由来はポルトガル語で仲買人を意味する『コンプラドール』(comprador)に由来します。中には酒や醤油を詰め込み、東インド会社を経由して遠くへ運ばれました。

当初は輸入品の容器として持ち込まれたガラス瓶にこれらの商品を詰め替えていましたが、輸入頼みのガラス瓶だと不足するので陶磁器の瓶に置き換えたものです。意匠は至って単純で、ずっしりした印象のフォルムで、口の栓の覆いを紐で縛るために口の部分に輪が二つ嵌ったようなくびれがあるもが特徴です。ガラス瓶と違って見えない中身を示すためにオランダ語で「日本の醤油」(JAPANSCHZOYA)、「日本の酒」(JAPANSCHZAKY)と書かれていますが、横文字の字体がデザイン化されている磁器は他に類を見ないもので、多くの歴史上人物に愛されたといわれています。

染付牡丹紋ガリポット薬大瓶

栗田美術館所蔵

形は一様ではないようです。時代によるのか、産地によるのか、詳細は後学とさせていただきます。

染付牡丹ガリポット・白磁ガリポット

江戸時代前期 17世紀後半 H.27.8㎝ 肥前窯