腸内炎で寝込んでいるうちに、植木屋さんがきて庭のサツキをメインに刈り込んでいったようです。ここに梅雨の雨が降り注ぐとまさしく奥村厚一の「緑雨」という作品のの世界です。

さて本日は李朝の作品。陶磁器は「古信楽と李朝で終わる」というほど、李朝の器は陶磁器のファンには垂涎の的の陶磁器群となっています。価格もおいそれと手の出せるお値段ではないので、当方では骨董店に並んでいる李朝の作品を横目で見るしかない状況ですが、少し価格が低下してきたように感じます。李朝の作品でも白磁、雨漏手、染付など各種ありますが、その作品も時代が後期になると多少こちらでも手の出る価格帯になるようです。

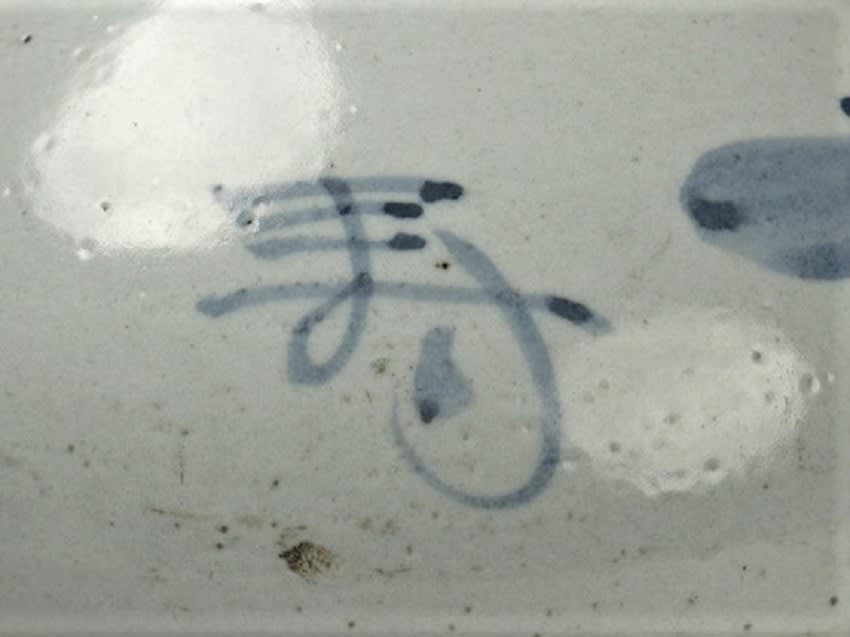

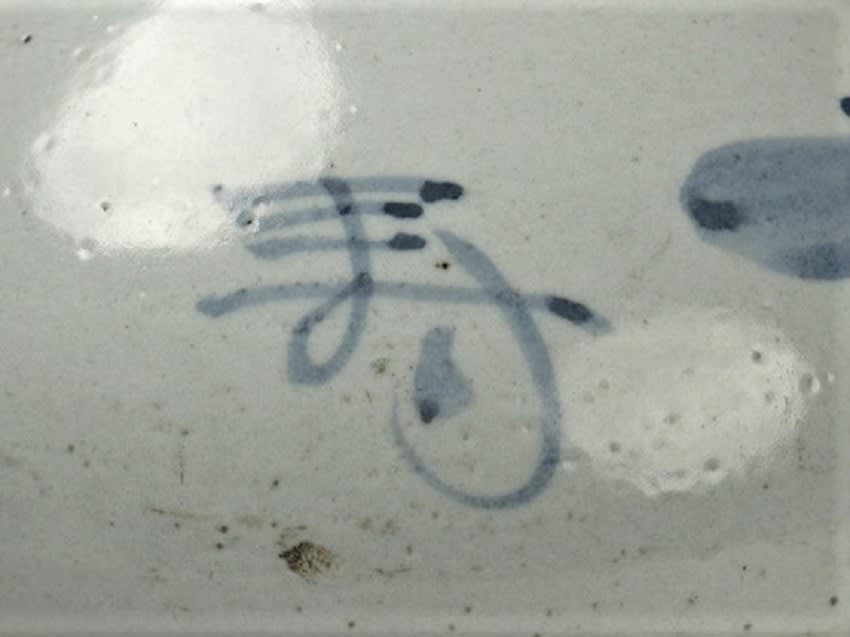

恨めしい価格帯の作品ですが、ちょっと無理して本日の作品を入手したのは、染付で書かれた「寿」の字が理由です。「亡くなった家内の名前の一文字」で、この字のある作品は古伊万里にしろ衝動的に購入に踏み切るきらいが当方にはあります。

李朝後期 染付寿文字草花文壺

古箱

口径125*最大胴径220*高台径105*高さ195

***********************************************

李朝の染付

14世紀、元時代の中国で、焼きものの表面にかけられた釉薬の下に、コバルトを用いて青い模様を描く方法が確立されます。この染付と呼ばれる手法を用いた焼きものは、量産されるようになった15・16世紀以降、中国国内にとどまらず、朝鮮半島や日本へもかなりの量が輸出され、大変な人気を博したようです。

それだけ需要のある作品となったことから、朝鮮の国王やその側近の人たちが、輸入に頼るだけではなく、何とか自分の国でも作れないかと考えたのは、ある意味で自然な発想だったと言えるでしょう。『朝鮮王朝実録』という朝鮮時代(李朝)の歴史を記録した書物には、15世紀に朝鮮国内で染付磁器を作ろうとして努力していたことが克明に記されており、実際に韓国の京畿道広州にある15世紀の窯跡からは、手本にされたと見られる中国製の染付と、焼き損じて歪んでしまった朝鮮製の染付の破片がみつかっています。

しかし、染付を作るのに欠かせない原料のコバルトは、その頃の朝鮮国内では採取されていないものであったため、僅かな輸入品に頼らなければならないのが実情でした。しかも、当時コバルトはかなり高価で、それほどたくさん手に入るものではなかったようです。そのため、17世紀まで朝鮮半島での染付磁器の量産は行われることなく、「染付磁器はぜいたく品だから王宮以外では使ってはいけない」として使用が禁止されることまであったようです。

ところが、18世紀に入ると、徐々にコバルトがまとまった量輸入されるようになり、だんだんと染付が量産されるようになっていきます。それでも初期には、まだコバルトの輸入量がそれほど多くなかったためか、器全面に染付で模様が描かれることはほとんどありませんでした。また、コバルトが貴重品であったため、薄めて使っていたらしく、染付の青の発色は全体にくすんでいて、あまり色鮮やかではありません。

これに対して、19世紀の染付は青の色あいがかなり鮮やかとなります。また、コバルトの輸入量が増加したらしく、ふんだんに使われるようになり、器のほぼ全体をコバルトで青く染め上げた瑠璃地と呼ばれるものまで出現します。

瑠璃地は、一見すると青い釉薬がかけられた焼きもののようにも見えますが、実際には器のほぼ全面を染付で青く染め上げているだけで、釉薬自体は透明です。瑠璃地のものをよく見ると、青い色にずいぶんムラがあることが分かりますが、これは釉薬の下に塗ったコバルトの塗りムラです。

18世紀の朝鮮の染付はいかにもケチで、貧乏臭い貧相なもののような印象を持たれるかもしれませんが、むしろ大きな余白を残しつつ、簡素な模様を効果的に配置しているところなど、「余白の美」とも言うべきセンスの良さが感じられます。またコバルトの鈍い発色も派手さはありませんが、味わいのある渋い色となっています。作り手にとっては単に原料を少なくした結果だったのかもしれませんが、それがまた違った面での良さとなっているのは李朝染付の味わいになっています。

李朝時代を時期区分

初期(1392‐1469)=支配体制の確立期,

中期(1470‐1607)=支配体制の動揺期,

後期(1608‐1860)=支配体制の解体期(再編期),

末期(1860‐1910)=朝鮮近代

***********************************************

以上の考察から本作品は李朝後期初期の18世紀頃の作と推定されます。

***********************************************

李朝全体の変遷

白磁は高麗白磁を受継いで初期には作られ、中国・明初様式を写した純白のものから、堅手と言われる灰白白磁。金沙里窯を中心に焼かれ厚い釉が施された乳白白磁、そして分院窯における薄い青緑色の白磁へと変遷しています。李朝500年を通じて高く評価され続けたその背景には、儒教精神が深く人々の中に生きづき、清浄な白に対する特別な思いがあったのではないかと考えられています。

15世紀中頃から中国・明初の影響を受けて始まった青花白磁は、壬辰・丁酉の乱を経て大きく姿を変え、李朝独自の様式を確立されます。

銅系の顔料を使い紅色を呈する辰砂は、青花同様、中国の釉裏紅の影響からつくられたようです。中期から末期にかけてよく作られ、特に末期の分院窯が多いと考えられています。

鉄砂は15世紀より白磁を下地とした白磁鉄砂が生まれたといわれていますが、その遺例は極めて少なく、17世紀頃が最も盛んであったとされます。文様は官窯の画員が描いた写実的なものや、陶工による大胆かつ力強い筆致のものなど変化に富んでいます。

その他、器表全面に青花を施した瑠璃釉や鉄釉を全面に掛けた総鉄絵,辰砂による総辰砂などがみられます。

なお雨漏手のような不完全な白もそのまま市場に流れたのは、これもうわべを取り繕うことを嫌う儒教の影響とされ、園は完全さもまた魅力となっています。

***********************************************

李朝陶磁は柳宗悦らの民芸運動によりその魅力をわが国に紹介され、数多くの愛好家を生みました。特に中国陶磁にはない柔らかさや優しさ,人の温もりを感じさせる李朝陶磁は、手元において使ってみたいと思わせる心安らぐ作品が多く、美しさとともにあるその日常性に最大の魅力を感じさせてくるのでしょう。

李朝の染付の魅力は上記の説明にあるように、淡い染付を勢いよく描いて、簡素な模様を効果的に配置している点で、大きな余白を残しつつ、「余白の美」とも言うべきセンスの良さが感じられます。これは日本の水墨画に共通する美意識です。

日本においその美は見出されたといっても過言ではないでしょう。

これ以降の染付の作品はコバルトの色が濃すぎて観るべき作品は少なくなります。

面取りの花入れなど、李朝の染付には観るべき作品は多いのですが、人気ゆえの価格の高さと紛い物の多さには閉口するのも事実ですね。

とりあえず手頃なお値段で入手した本作品、字をみているだけでいろんな思いが蘇ります。雨音と共に・・・・。

さて本日は李朝の作品。陶磁器は「古信楽と李朝で終わる」というほど、李朝の器は陶磁器のファンには垂涎の的の陶磁器群となっています。価格もおいそれと手の出せるお値段ではないので、当方では骨董店に並んでいる李朝の作品を横目で見るしかない状況ですが、少し価格が低下してきたように感じます。李朝の作品でも白磁、雨漏手、染付など各種ありますが、その作品も時代が後期になると多少こちらでも手の出る価格帯になるようです。

恨めしい価格帯の作品ですが、ちょっと無理して本日の作品を入手したのは、染付で書かれた「寿」の字が理由です。「亡くなった家内の名前の一文字」で、この字のある作品は古伊万里にしろ衝動的に購入に踏み切るきらいが当方にはあります。

李朝後期 染付寿文字草花文壺

古箱

口径125*最大胴径220*高台径105*高さ195

***********************************************

李朝の染付

14世紀、元時代の中国で、焼きものの表面にかけられた釉薬の下に、コバルトを用いて青い模様を描く方法が確立されます。この染付と呼ばれる手法を用いた焼きものは、量産されるようになった15・16世紀以降、中国国内にとどまらず、朝鮮半島や日本へもかなりの量が輸出され、大変な人気を博したようです。

それだけ需要のある作品となったことから、朝鮮の国王やその側近の人たちが、輸入に頼るだけではなく、何とか自分の国でも作れないかと考えたのは、ある意味で自然な発想だったと言えるでしょう。『朝鮮王朝実録』という朝鮮時代(李朝)の歴史を記録した書物には、15世紀に朝鮮国内で染付磁器を作ろうとして努力していたことが克明に記されており、実際に韓国の京畿道広州にある15世紀の窯跡からは、手本にされたと見られる中国製の染付と、焼き損じて歪んでしまった朝鮮製の染付の破片がみつかっています。

しかし、染付を作るのに欠かせない原料のコバルトは、その頃の朝鮮国内では採取されていないものであったため、僅かな輸入品に頼らなければならないのが実情でした。しかも、当時コバルトはかなり高価で、それほどたくさん手に入るものではなかったようです。そのため、17世紀まで朝鮮半島での染付磁器の量産は行われることなく、「染付磁器はぜいたく品だから王宮以外では使ってはいけない」として使用が禁止されることまであったようです。

ところが、18世紀に入ると、徐々にコバルトがまとまった量輸入されるようになり、だんだんと染付が量産されるようになっていきます。それでも初期には、まだコバルトの輸入量がそれほど多くなかったためか、器全面に染付で模様が描かれることはほとんどありませんでした。また、コバルトが貴重品であったため、薄めて使っていたらしく、染付の青の発色は全体にくすんでいて、あまり色鮮やかではありません。

これに対して、19世紀の染付は青の色あいがかなり鮮やかとなります。また、コバルトの輸入量が増加したらしく、ふんだんに使われるようになり、器のほぼ全体をコバルトで青く染め上げた瑠璃地と呼ばれるものまで出現します。

瑠璃地は、一見すると青い釉薬がかけられた焼きもののようにも見えますが、実際には器のほぼ全面を染付で青く染め上げているだけで、釉薬自体は透明です。瑠璃地のものをよく見ると、青い色にずいぶんムラがあることが分かりますが、これは釉薬の下に塗ったコバルトの塗りムラです。

18世紀の朝鮮の染付はいかにもケチで、貧乏臭い貧相なもののような印象を持たれるかもしれませんが、むしろ大きな余白を残しつつ、簡素な模様を効果的に配置しているところなど、「余白の美」とも言うべきセンスの良さが感じられます。またコバルトの鈍い発色も派手さはありませんが、味わいのある渋い色となっています。作り手にとっては単に原料を少なくした結果だったのかもしれませんが、それがまた違った面での良さとなっているのは李朝染付の味わいになっています。

李朝時代を時期区分

初期(1392‐1469)=支配体制の確立期,

中期(1470‐1607)=支配体制の動揺期,

後期(1608‐1860)=支配体制の解体期(再編期),

末期(1860‐1910)=朝鮮近代

***********************************************

以上の考察から本作品は李朝後期初期の18世紀頃の作と推定されます。

***********************************************

李朝全体の変遷

白磁は高麗白磁を受継いで初期には作られ、中国・明初様式を写した純白のものから、堅手と言われる灰白白磁。金沙里窯を中心に焼かれ厚い釉が施された乳白白磁、そして分院窯における薄い青緑色の白磁へと変遷しています。李朝500年を通じて高く評価され続けたその背景には、儒教精神が深く人々の中に生きづき、清浄な白に対する特別な思いがあったのではないかと考えられています。

15世紀中頃から中国・明初の影響を受けて始まった青花白磁は、壬辰・丁酉の乱を経て大きく姿を変え、李朝独自の様式を確立されます。

銅系の顔料を使い紅色を呈する辰砂は、青花同様、中国の釉裏紅の影響からつくられたようです。中期から末期にかけてよく作られ、特に末期の分院窯が多いと考えられています。

鉄砂は15世紀より白磁を下地とした白磁鉄砂が生まれたといわれていますが、その遺例は極めて少なく、17世紀頃が最も盛んであったとされます。文様は官窯の画員が描いた写実的なものや、陶工による大胆かつ力強い筆致のものなど変化に富んでいます。

その他、器表全面に青花を施した瑠璃釉や鉄釉を全面に掛けた総鉄絵,辰砂による総辰砂などがみられます。

なお雨漏手のような不完全な白もそのまま市場に流れたのは、これもうわべを取り繕うことを嫌う儒教の影響とされ、園は完全さもまた魅力となっています。

***********************************************

李朝陶磁は柳宗悦らの民芸運動によりその魅力をわが国に紹介され、数多くの愛好家を生みました。特に中国陶磁にはない柔らかさや優しさ,人の温もりを感じさせる李朝陶磁は、手元において使ってみたいと思わせる心安らぐ作品が多く、美しさとともにあるその日常性に最大の魅力を感じさせてくるのでしょう。

李朝の染付の魅力は上記の説明にあるように、淡い染付を勢いよく描いて、簡素な模様を効果的に配置している点で、大きな余白を残しつつ、「余白の美」とも言うべきセンスの良さが感じられます。これは日本の水墨画に共通する美意識です。

日本においその美は見出されたといっても過言ではないでしょう。

これ以降の染付の作品はコバルトの色が濃すぎて観るべき作品は少なくなります。

面取りの花入れなど、李朝の染付には観るべき作品は多いのですが、人気ゆえの価格の高さと紛い物の多さには閉口するのも事実ですね。

とりあえず手頃なお値段で入手した本作品、字をみているだけでいろんな思いが蘇ります。雨音と共に・・・・。