先週は中盤より腹痛・・・。とうとう木曜日に発熱もあり、ダウン。金曜日には病院にて検査を受けてきました。どうも腸炎のようです。即入院はなんとか避けられましたが、復調までには日曜日までかかりました。その間、子どもは小生と遊べず、つまらなそうにしていましたが、日曜に体力が回復してパソコンの前で小生が資料を整理していると、息子曰く「パパは遊びの本(資料のことらしい)はものすごくたくさんあるね!」だと。どうもパパをライバル視しているきらいがある??

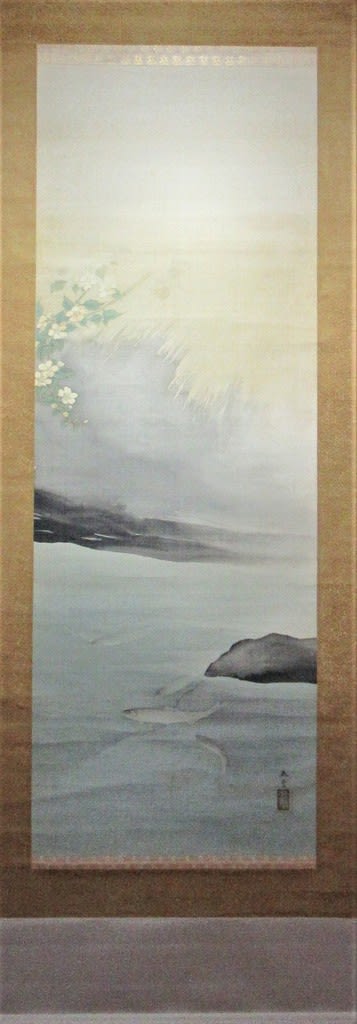

さて本作品の巻止には「庚子(かのえね、こうし)六月為諭吉 欸冬鮎図 玉堂筆 小湖誌」とあります。明治33年に描いたことでしょうか? 以前にこの作品を本ブログに掲載した記事にあるとおり、印章と落款は明治33年の作品と一致します。川合玉堂が27歳と若い時に描いた作品ということなります。これはほぼ間違いないでしょう。

清潭香魚図 川合玉堂筆 明治33年頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先塗 共箱 旧作題

全体サイズ:縦2030*横535 画サイズ:縦1140*横408

改装後 全体サイズ:縦1838*横535 画サイズ:縦1135*横407

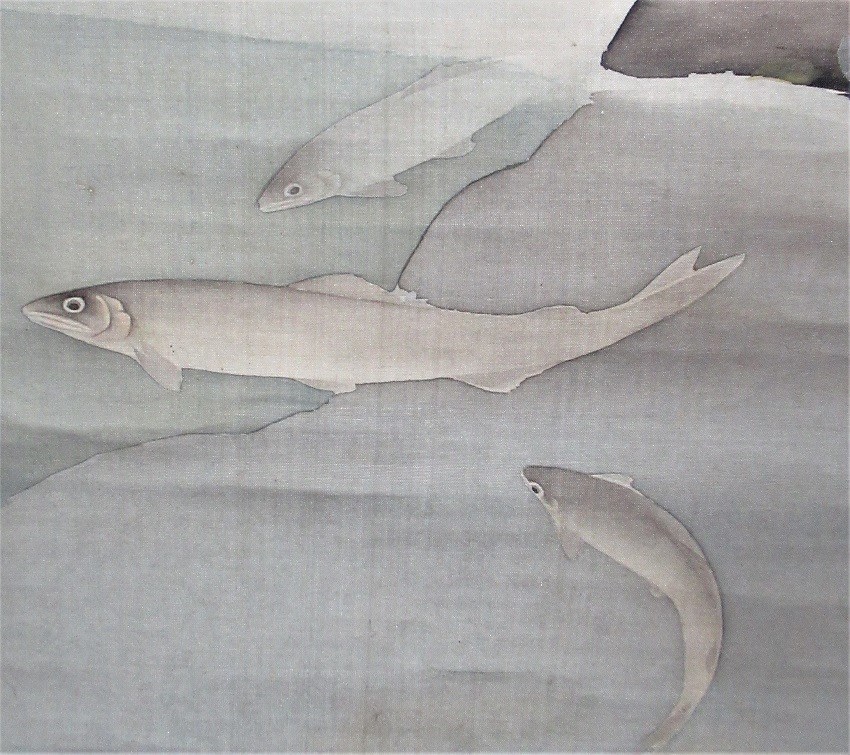

古今、日本画において描かれた魚は圧倒的に鯉と鮎が多い。鯉を描いた画家は黒田稲皐が名人とされ、また円山応挙、福田平八郎らが有名ですね。

鮎では小泉檀山(斐)が名人とされ、多くの画家が描いています。鯉にしても鮎にしても、この淡水魚は食する者と同時期季節感のあるものです。鯉は5月の節句に、鮎は初夏にと・・。

ありふれた題材ながら、画家の技量が見隠れする画題でもあるでしょう。この作品の功zには明らかに小泉檀山の影響が見られます。

川合玉堂の最盛期以降の作品は人気が高く、小生の資金力では入手は不可能です。たまたま、若い頃の作品ゆえ入手できたのでしょう。

当方には画家の若い頃の作品が意外に多いのは、入手時のお値段ゆえなのと、調べているので若い頃の作と判断がついているからでしょうね。

本来骨董や美術品はそれなりの出費をして入手するのが王道です。安く買ったことを自慢してはいけません。安く買ったことを恥じるのが蒐集する者の本来の姿だと最近感じるようになりました。

法外に高く売るつけるのはいけませんが、値切るのも品性がありませんね。売り先には「これはこのくらいの値段が今は相場(仕入れ値段)だよ。」というのが一番の嫌味らしい。

なにはともあれ、今作品もまた愉しんでいる作品です。

ところで展示室では小生は調べ物はしません。作品や気になったことを頭に叩き込んでから書斎で調べます。作品に出会ったときに気になったことを記憶として頭に叩き込むことに慣れるためです。骨董店に印譜の資料などを持ち込む輩は蒐集家としてマナー違反ですね。展示室では小説でも読んだ方が健康的です。

問題はこの巻止にあった書付の意味です。

まず「小湖」からこの書付は「金応元」によるものではないかと推察されます。

*********************************

金応元:朝鮮の書画家。小湖と号する。画は蘭を得意とし、書は隷行を能くする。墨蘭は独歩の筆致で、穏健・端雅・軟美である。檀紀4254年(大正10)歿、66才。

*********************************

記事から明治33年には金応元は44歳ということになります。落款の書体は金応元のものと一致するようですが、確証はありませんし、川合玉堂、金応元、福沢諭吉がどう関わったのかは当方の資料からは不明です。

この作品を描いたとされる明治33年の翌年(明治34年)に福沢諭吉が亡くなっています。なんらかの二人の縁のある作品というロマンが・・、そこまでは「まさか」でしょうか?

*実際には「小湖誌」の詳細は不明ですのでご了解ください。。

骨董や美術作品はロマンさ・・。ロマンにお金を支払うようなもの。それが息子にはうらやましいらしいのだが、思わぬライバル出現・・・。

さて本作品の巻止には「庚子(かのえね、こうし)六月為諭吉 欸冬鮎図 玉堂筆 小湖誌」とあります。明治33年に描いたことでしょうか? 以前にこの作品を本ブログに掲載した記事にあるとおり、印章と落款は明治33年の作品と一致します。川合玉堂が27歳と若い時に描いた作品ということなります。これはほぼ間違いないでしょう。

清潭香魚図 川合玉堂筆 明治33年頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先塗 共箱 旧作題

全体サイズ:縦2030*横535 画サイズ:縦1140*横408

改装後 全体サイズ:縦1838*横535 画サイズ:縦1135*横407

古今、日本画において描かれた魚は圧倒的に鯉と鮎が多い。鯉を描いた画家は黒田稲皐が名人とされ、また円山応挙、福田平八郎らが有名ですね。

鮎では小泉檀山(斐)が名人とされ、多くの画家が描いています。鯉にしても鮎にしても、この淡水魚は食する者と同時期季節感のあるものです。鯉は5月の節句に、鮎は初夏にと・・。

ありふれた題材ながら、画家の技量が見隠れする画題でもあるでしょう。この作品の功zには明らかに小泉檀山の影響が見られます。

川合玉堂の最盛期以降の作品は人気が高く、小生の資金力では入手は不可能です。たまたま、若い頃の作品ゆえ入手できたのでしょう。

当方には画家の若い頃の作品が意外に多いのは、入手時のお値段ゆえなのと、調べているので若い頃の作と判断がついているからでしょうね。

本来骨董や美術品はそれなりの出費をして入手するのが王道です。安く買ったことを自慢してはいけません。安く買ったことを恥じるのが蒐集する者の本来の姿だと最近感じるようになりました。

法外に高く売るつけるのはいけませんが、値切るのも品性がありませんね。売り先には「これはこのくらいの値段が今は相場(仕入れ値段)だよ。」というのが一番の嫌味らしい。

なにはともあれ、今作品もまた愉しんでいる作品です。

ところで展示室では小生は調べ物はしません。作品や気になったことを頭に叩き込んでから書斎で調べます。作品に出会ったときに気になったことを記憶として頭に叩き込むことに慣れるためです。骨董店に印譜の資料などを持ち込む輩は蒐集家としてマナー違反ですね。展示室では小説でも読んだ方が健康的です。

問題はこの巻止にあった書付の意味です。

まず「小湖」からこの書付は「金応元」によるものではないかと推察されます。

*********************************

金応元:朝鮮の書画家。小湖と号する。画は蘭を得意とし、書は隷行を能くする。墨蘭は独歩の筆致で、穏健・端雅・軟美である。檀紀4254年(大正10)歿、66才。

*********************************

記事から明治33年には金応元は44歳ということになります。落款の書体は金応元のものと一致するようですが、確証はありませんし、川合玉堂、金応元、福沢諭吉がどう関わったのかは当方の資料からは不明です。

この作品を描いたとされる明治33年の翌年(明治34年)に福沢諭吉が亡くなっています。なんらかの二人の縁のある作品というロマンが・・、そこまでは「まさか」でしょうか?

*実際には「小湖誌」の詳細は不明ですのでご了解ください。。

骨董や美術作品はロマンさ・・。ロマンにお金を支払うようなもの。それが息子にはうらやましいらしいのだが、思わぬライバル出現・・・。