これもまた短編連作スタイルの読みやすい長編小説。20代の国文科の院生、美希喜が主人公。彼女が大叔父さんの遺した古本屋でバイトする話。大叔父さんの妹である珊瑚さんがこの古書店を取りあえず引き継いだのだが、老齢の彼女はこの店をこの先どうしたらいいのか、迷っている。そんな彼女とふたりでこの店を再開し、やがてここを引き継ぐことになるまでのお話。

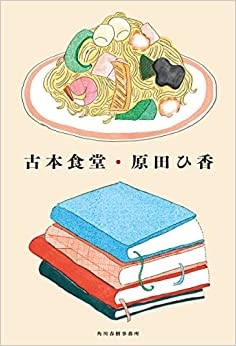

「古本」と「食べ物」というなんだか意外な取り合わせで、お話は展開していく。それがやがて「古本食堂」へとつながる。なんだかミニサイズの『東京バンドワゴン』みたいだ。本を読むことは食べることに似ている。どちらも絶対必要なもの。でも、なくてもかまわない(わけではない)。食べなければ死んでしまう。読まなければ死んでしまわないけど。えっ? 本好きにとっては、本がなければ死んでしまう、かも。どちらも生きるための力になるもの。

この古書店にやってくるお客さんとふたりのやり取りが描かれる。各エピソードは毎回同じパターンだ。訪ねてくるお客さんに本だけではなく、なぜか食べ物も提供することになるという展開だ。将来の進路で悩んでいる美希喜が、この小さな、でも素敵な本屋で生きていこうとするラストはなんだか胸に痛い。大事なことはそんなところにあったのだな、と気づく。たかが古本屋、されど古本屋。高齢の大叔母とふたりでこの店を守る。かけがえのない人生だから、自分の好きに生きたい。それが何なのか、わからない。でも、ここにいたらとても楽しい。夢と呼ぶにはあまりにささやかだ。でも、夢に大きいとか、小さいとかそんなものはない。亡くなった大叔父が、ここで古書店を開き、生きてきた姿を彼女は見てきた。たった1冊の本を誰かに届けるため、過ごす時間。ここにいて大好きな本をずっと読んでいる時間。古書店だから可能なことがある。そんなことに気づかされる。

昔、本を読んでいたらそれだけで給料がもらえたならいいなぁ、と夢想していたことがある。そんな仕事に憧れた。本を読むだけの仕事だ。でも、そんな仕事はない。あるはずもない。で、仕方なく国語の教師になった。今、退職してほとんど働かずに毎日、本を読んでいる。ようやく夢を実現したけど、さすがにそれでは給料はもらえない。この小説の主人公は、僕の夢に近い仕事を実現しようとしている。とても羨ましい。(でも、これはこれで大変だろうけど)