第14日 2004年11月26日(金) 晴

<76番金倉寺~80番国分寺>

=丸亀・坂出を抜ける=

5時15分起床、お参りのため御影堂に行き、6時にお堂に座っ

たら、南側の陸上自衛隊駐屯地の起床ラッパが聞こえてきた。

参加者は昨日より少ないが、僧侶は管長以下9人と多い。管長

講話は、お四国巡礼の話。自らの体験を交え、「感謝の気持ちで

歩いてください」とのことを話された。終了後、今朝も戒壇巡りを

する。

7時朝食。天気予報では前線が15時過ぎには四国にかかりそう

と告げていたが、朝は好天で昨日より暖かい。京都のIさんと7時

50分に善通寺宿坊を出る。

街路樹のカエデが色づく市街地を東北に抜け、JR土讃線の東

側の田園地帯に出る。レタス畑などの間を北に向かい、善通寺

IC付近で高松自動車道の下を越え、76番金倉寺(こんぞうじ)に

入る。

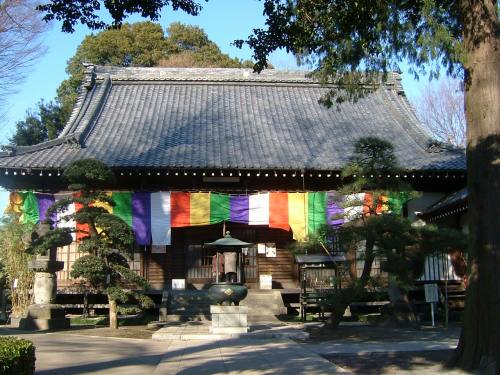

本堂左手に大師堂があり、その前は広い空間となっていてゆっ

たりした境内。本堂には、大きな数珠を回すと「カタカタ」音のす

る願供養念珠があった。鐘楼は柱が12本もある珍しい造りだ。

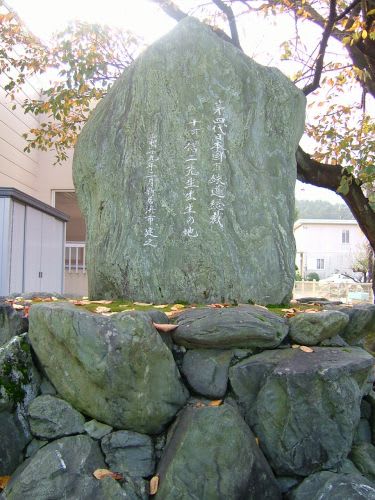

日露戦争前の明治31年(1898)~34年に乃木希典がこの寺

で暮らしたが、静子夫人が来ても決して会おうとせず、夫人が

途方に暮れたという「乃木将軍妻返しの松」の2代目があった。

西側から裏手に出て北へ、Iさんと中山道、塩の道、山の辺の道

など、旧道・古道歩きの話をしながら進む。多度津自動車学校の

そばで右折、さらに次を左折した突き当たりが77番道隆寺(どう

りゅうじ)。

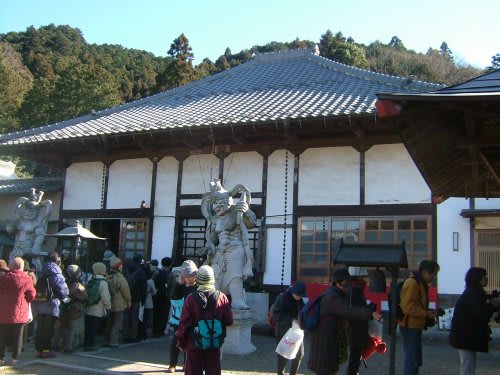

参道に沿って、四国・西国・秩父霊場の名を記した細身の観音

像が並んでいる。

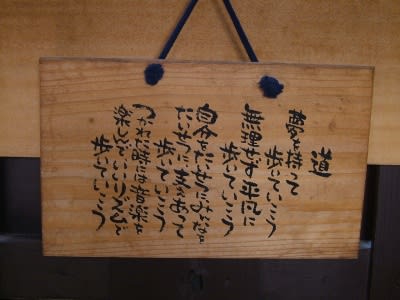

境内には、こんな札も下がっていた。

ここで東京のTさんと入れ違い、宿坊を後発のUさん、Kさんと

一緒になる。お2人は道を間違えて2㎞も遠回りしたとか。以後

同道することにした。

裏手に抜け県道21号を東に向かうと、丸亀港に林立するクレ

ーン群が左手に見える。かなり車の多い通りだが、道路脇には

スイセンや時季はずれのスミレが咲いていた。

金倉川、前塩屋町の法然上人旧跡、西汐入川を過ぎて丸亀市

の中心街に入る。にぎやかな京極通りに、手打ちうどんの店「つづ

み」があったので入り、早めの昼食。腰の強いうどんがおいしく、

Iさんは宅配便を頼んだ。

こぢんまりした丸亀城を右に見て幅広い土器川を渡る。右手

(南東)に讃岐富士が近づいてきたが、少し霞んでいる。

橋の先で県道を避け、平行する南側の道を1㎞ほど進む。再び

県道33号に出て、県道194号の高架下を越えた地蔵堂の横から

右手のへんろ道へ。

通りに、5円硬貨で作った龍や恵比寿様、トラなどを飾った民家

があった。ほどなく78番郷照寺(ごうしょうじ)である。

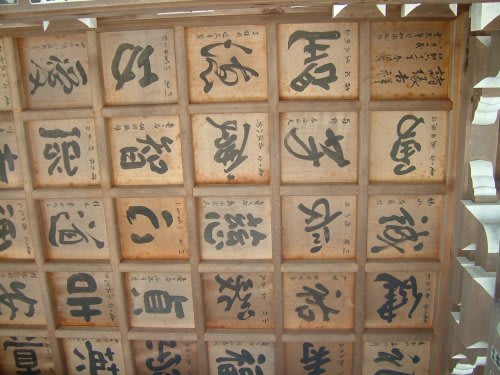

境内の周囲や建物の間は白壁に囲まれ、明るい境内。大師堂は

厄除け大師で、お堂の横から地下に下りると、万躰観音堂と呼ぶ

高さ20㎝くらいの金色の観音像が数知れぬほど並び、一周できる

ようになっていた。

鐘楼からは、宇多津の町並みの眺めがよい。

さらに東に向かい、JR予讃線(珍しく複線)と瀬戸中央自動車道

を越え、「本街道」の表示のある坂出の狭い町並みに入った。ひさ

しの長い家が並ぶ古い家並みも残っている。

長いアーケードに覆われた元町商店街と短いアーケードの京町

商店街を通って市街地を抜けた。再びJR予讃線の南に出て少し

行くと「八十場の水」がある。

『「やそばの水はドンドン落ちる つるべでくんで ヤッコでかや

せ」と讃岐のわらべたちに唱われたこの泉は、どんな日照りでも

枯れることは無い』と記されていた。

東屋があり、そばの斜面から豊富な湧水がとうとうと流れ出て

いる。手ですくって飲んでみたら、まろやかな味だった。

そばにある創業200余年という名物・ところてん本舗のところ

てんを、先着のTさんが食べていた。おいしいというのでわれ

われ4人も賞味する。

1㎞足らずで、境内が白峰宮と一体の79番高照院に着く。赤い

鳥居をくぐり白壁土蔵の間の変わった門をぐくって参拝。

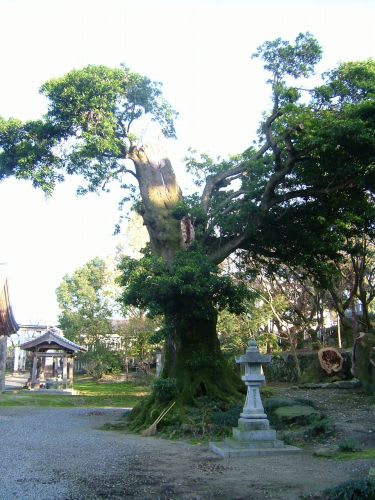

白峰宮には、神木になっている樹齢500年の大クスが立って

いる。

JR予讃線沿いに北東へ、加茂川駅の手前で線路の西側に

回り、加茂川駅前で綾川右岸から左岸に移る。国道11号に入

って綾川に分かれ、次の80番の納経に間に合わせようと

ピッチをあげる。

緩い坂を上って県道33号に入り、16時45分に80番国分寺

に着いた。

老松が茂る広い境内、とりあえず手前にある大師堂の堂内

に入り、お参りして読経、中にある納経所で納経印を押して

もらう。堂内には売店もあり、遍路用品が所狭しと並んでいた。

あい前後して着いたTさんは大師堂前のベンチにザックを置き、

本堂に読経に行っているうちに17時になり、大師堂の門を閉

められてしまった。時間とはいえ融通の利かない扱いにみな

憤慨する。

17時6分、国分駅に着いたら、高松行き電車は1分前に出た

ところ。次の電車で高松へ。高徳線に乗り換え、栗林公園駅に

下車し、18時半近く、4人で東横イン高松に入った。

ここでは思いがけず19時からカレーライスの無料サービスも

あるという。洗濯後、皆さんとロビーでカレーライスの夕食を済

ませ、少し足りない分を近くのコンビニで買ってきて自室で食べた。

〈コースタイム〉善通寺宿坊7:50ー76番金倉寺8:38~9:07ー77番

道隆寺10:00~33ー手打ちうどんつづみ(昼食)11:20~45ー78番

郷照寺12:33~13:15ー坂出駅前14:03ー八十場の水14:35~58ー

79番高照院15:03~24ー80番国分寺16:45~17:00ーJR国分駅

17:06~44=高松駅18:00~04=栗林公園北口駅18:10ー東横イン

高松18:20

(距離 27㎞、歩行地 善通寺市、丸亀市、坂出市、国分寺町、

地図(1/5万) 丸亀、歩数 47,000)