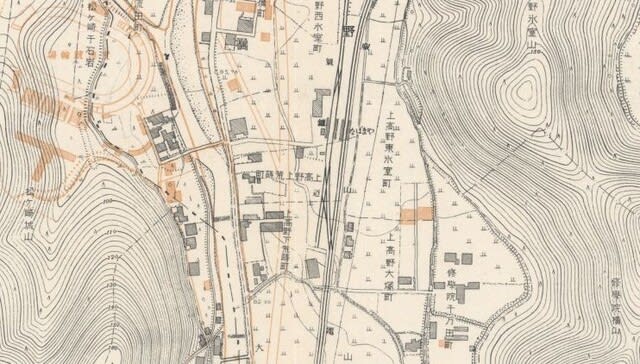

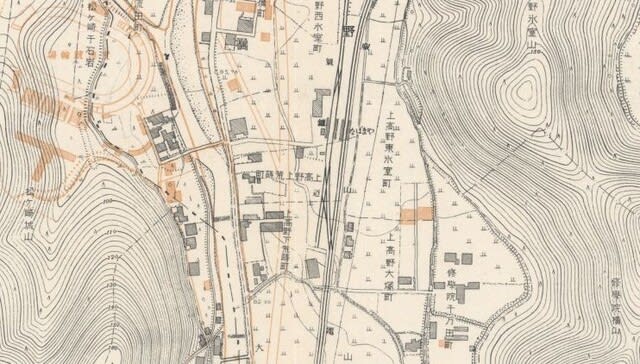

また近代京都オーバーレイマップの昭和28年都市計画図に沿って歩いてみた。

白川通り跨線橋手前の太田川。

太田川上流は、これから宮内庁の山である修学院横山に沿って流れている。

住宅の間を流れている。

ここから先は道に沿った流れではないため、宝ヶ池駅に寄ってみた。

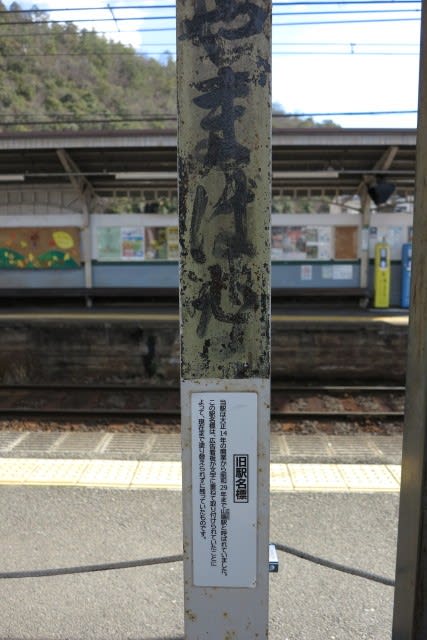

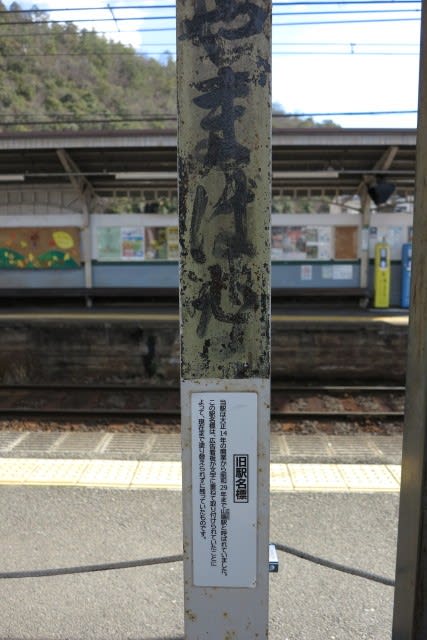

28年の地図にあるとおり、この時代は「やまばな駅」です。

看板には当駅は大正14年の開業から昭和29年まで山端駅と呼ばれていました。

この駅名標は広告看板が文字に重ねて取り付けられていたことによって、現在まで塗り替えられずに残っていたものです。

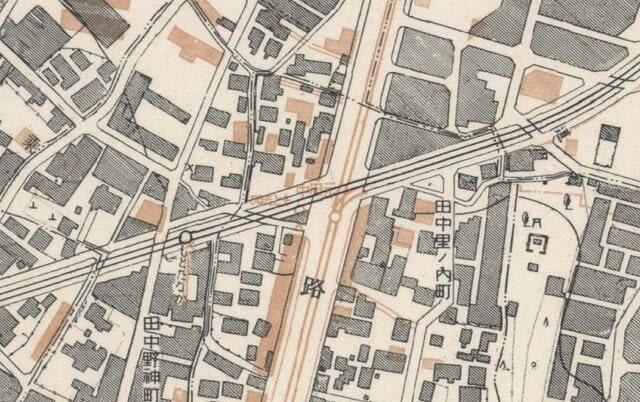

昔あった宝ヶ池競輪場行くための市電が走って頃の乗降場跡。

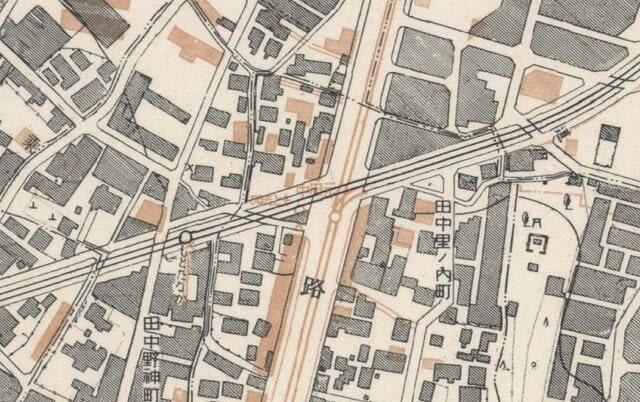

昭和24年12月から元田中から当駅まで京都市電の直通運転を開始し、昭和30年で直通運転を終了。

確かに昭和28年の地図には元田中で乗り入れを行っているようになっている。

電車がきましたよ。

山側の太田川を見てみた。

山側から菊の花幼稚園のところで太田川に出会う。

大原街道(鯖街道)のところの太田川。

旧道を行くと太田川が横断している。

横断する小さな橋には「高野小橋」という粋な名前が付けられている。

昭和34年5月竣工と書いてある。

旧道には古い民家が残っている。

三宅橋のところを真っ直ぐに行くと太田川の取水口があった。

この堰き止められたような箇所から太田川に引き込んでいる。

花園橋から旧道に入ってみた。

あれま~、こんなところに三叉路があったなんて知りませんでした。

宝ヶ池子どもの楽園に行く橋の名前は「山端橋」

昔の駅名と合致しています。

旧道をさらに南へ行くと平八茶屋がある。

左手が旧道で右側は川端通りで昭和28年の地図では都市計画道路となっていた。

修学院駅にとうちゃこ~。

1万歩の歴史散策でした。