街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

草津宿への街道の様子2

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

草津宿への街道の様子2

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

大宝村大字綣元標

大宝村大字綣元標について

元標(げんぴょう)は道路元標ともいい、道路路線の起点や終点などを表示する標識であります。各市町村に一つづつ置かれるもので、石材その他の耐久性材料を用いて、里程や市町村名が記載されているものです。この元標は「大宝村大字綣元標」と刻まれることから、道路元標と云えますが、同時に大津市元標や栗太郡役所などからの里程をも示しており、里程標を兼ねたものだといえます。官公庁として大正15年(1926)に廃止された栗太郡役所、及ぴ昭和29年(1954)に移転した草津警察署からの里程を示すのはもちろん、京都伏見の第十六師団指令部や、大津駐屯の歩兵第九連隊(大正14=1925年に伏見へ移転)といった陸軍官庁からの里程も明らかにしており、建立時の時代背景をよく示しています。

<読み方と意昧>

(正面)

大津市元標を距てること、四里十八町三十間五尺。(約17,730m)

栗太郡役所を距てること、二十四町三十一間四尺。(約2,700m)

草津警察署を距てること、二十九町二十五間。(約3,200m)

大宝村大字綣元標。

(向って右側面)

第十六師団司令部最迫より、九里八丁(町)十二間五尺(36,200m)

大津第九連隊最迫より、四里三十町十三間五尺(約19,000m)

(向って左側面)

東は大宝村大字野尻より、十一町六間三尺、(約1,200m)

南は大宝村大字苅原より、八町四十間一尺、(約950m)

西は大宝村大字北中小路より、五町二十一間三尺、(約590m)

北は物部村大字二町より、四町五十八間三尺、(約540m)

(裏面)

大正六年二月十五日建設、奇附・西田哲太郎

元標の復元

旧元標は設置されて80年余りの年月を経ているため、風化がひどく文字の判読が困難な状況であることと、交通事故により中程から半分に折れるなど破損が著しいので、平成12年(2000年)に創意と工夫の郷づくり事業により復元したものです。尚、旧元標は栗東歴史民俗博物館に保存されています。 綣行政区

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

大宝神社

滋賀県栗東市綣

JR栗東駅から北西へ約0.5km、旧中山道沿いにある神社で「方除・厄除・健康」のご利益があります。祭神は素盞嗚尊(すさのおのみこと)、稲田姫命(いなだひめのみこと)です。

この地域は、芭蕉が「へそむらの麦まだ青し春のくれ」と詠んだと伝えられるところで、句碑があります。広い社域、老樹の合間に神殿が立ち、4月上旬に桜並木が満開になると、神社と美しい調和をなします。

大宝神社には社宝とされる2対の木造狛犬(こまいぬ)があり、このうち1対が平安時代作で像高47cm、国指定の重要文化財です。1体は金色をしており、もう1体は銀色に彩色され、緑青で手描きなども施されていたらしいですが、残念なことに今は剥け落ちて、下地の漆地が露出しています。

<重文>境内社追神社本殿 木造狛犬(重要文化財の狛犬は京都国立博物館に寄託されています)

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

草津宿への街道の様子

▲焔魔堂町信号:閻魔ではなく焔魔 何かいわれがあるのだろう

▲栗東市へ

▲綣九丁目の住所表示

▲綣(へそ)のいわれ

説明板にいくつかあるのいわれの内、納得の一つ

この地では布を織るための糸づくりが盛んで、植物繊維から糸を紡ぐとき糸を巻き取った球状の物を「へそ」と言った事から「糸」を「巻」くの二字を一字のして「綣 」となったと言われています。

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

今宿一里塚 128里

滋賀県守山市今宿町

滋賀県指定史跡 今宿一里塚 江戸時代 所在地 守山市今宿町

今宿一里塚は五街道の一つである中山道の一里塚で、江戸日本橋から本県草津宿までに129ケ所あった一里塚の128番目にあたります。 一里塚は江戸幕府により慶長九(1604)年に整備されたもので、一里毎に道の両側に五間四方の塚を築き、榎や松を植えて通行の目安としたものです。県内には中山道の他、東海道、朝鮮人街道、北国街道、北国脇往還などに設置されていましたが、明治以降、交通形態の変化による道路拡幅や農地、宅地への転用などによりそのほとんどは消滅し、現存するものは今宿一里塚のみとなりました。 今宿一里塚は規模は小さくなっていますが南塚のみ残り、榎が植わっています。先代の榎は昭和中頃に枯れましたが、脇芽が成長して現在にいたっています。今宿一里塚は、往事を偲ぶことのできる中山道守山宿の中にあり、近世交通史を知る上で重要な遺跡といえます。 平成十年三月 滋賀県教育委員会

☆cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

守山の様子2

▲石造道標 守山市指定文化財 (民俗資料)

本道標が建てられたこの地点は、かつて掟書などが掲げられた高札場の一角であった。道標は、高さ約1.55m、一辺30cm角の四角柱の花崗岩製の石造品で、中山道側の側面には、「右 中山道 并 美濃路」、その左側面には、「左 錦織寺四十五丁 こ乃者満ミち」の文字が刻まれている。 「右 中山道 并 美濃路」とは、右が美濃(岐阜)へと続く中山道で、「左 錦織寺四十五丁 こ乃者満ミち」は、左の道を行くと人々の信仰を集めた真宗木部派本山である錦織寺(中主町)に至る約4kmの道程(錦織寺道)であり、それに続く「こ乃者満ミち」は、琵琶湖の津として賑わっていた木浜港へも通じる道筋であることを示している。 背面に延享元年(1744年)霜月の銘があり、大津市の西念寺講中によって建立されたことかうかがわれる。石造遵標としては古く、また数少ないため、昭和五十二年(1977年)4月30日に民俗資料として守山市の文化財に指定された。平成一四年十月守山市教育委員会

▲東門院

▲今宿信号:ここらが守山宿の出口

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

本陣跡・謡曲「望月」・井戸跡

本陣跡

この場所は本陣(小宮山九右衛門)があったと推定されている場所である。文久元年(1861)十月二十二日、十四代将軍徳川家茂に降嫁される皇女和宮親子内親王が御所から江戸城へ向かう旅程で、この本陣に宿泊されています。以下省略

謡曲「望月」

「望月」は、室町時代末期(1500年代後半)に、古来宿駅として、貨客の往来が盛んであった木曽街道(中山道)の守山を舞台に仇討ちを題材にした創作物語です。 「望月」は、信濃の佳人・安田荘司友春の妻子が、元家臣である甲屋の主人・小沢刑部友房とともに、仇敵の望月秋長を討つというあらすじで、登場する人物はすべて架空とされています。 また、その舞台になった宿「甲屋」も、「近江奥地史略」享保十九年(1734)や皇女和宮降嫁の文久元年(1861)の事前「宿屋」調べにも記載がないことから、架空の宿と考えられます。 平成二十二年四月 中山道守山宿歴史文化保存会 守山市教育委員会

この井戸は、天保四年(1833)の宿場絵図に記載され、それ以前から存在したもので、他にもあったとされるが、現存しているのはこれ一基だけです。守山宿は、野洲川の旧河道がつくった自然堤防という微高地のため、用水路がなく、宿場の防火や生活用水に使用されたと思われます。平成二年の市教育委員会との合同調査では、井戸は漆喰の枠が、六段積み重ねられ、さらに数段が土砂の流入で埋まっていることがわかりました。上部の石組は、一辺90cmで四角形に組んでいて、盤石は、後世にのせたようです。この石組は、もともと西に20m程行った所のコの字型になっている所にありましたが、平成十八年から平成二十一年の側溝工事に伴い、中山道守山宿歴史文化保存会・中山道ろくはち会・中央商店街がこの地に移転保存したものです。守山宿の往時の生活を知る貴重な遺産です。 平成二十二年四月 中山道守山宿歴史文化保存会

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

「京都まくり」の看板

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

守山宿(説明板)と稲妻型屋敷割りの道(説明板)

これらの説明板は天満宮の左右に設けられている。

▲中山道守山宿

守山は古来、東山道の宿駅として栄えました。江戸時代に入り、東山道から中山道に改められた。寛永十九年(一六四二)守山宿は、徳川幕府より、中山道の正式宿場としての制札が下され認可されました。中山道は板橋(東京都)から守山までの六十七次で守山は最終宿場でした。以下省略 平成二十五年五月 中山道守山宿歴史文化保存会 守山市教育委員会

稲妻型屋敷割りの道

中山道守山宿は街道筋の距離が、文化十四年の記録では1053間、内民家のある町並が569間という長い街村であった。宿場の西端には市神社があり、その向かいには高札場があった。この高札場から東に約40mには宿場の防火、生活用水となった井戸跡がある。 街道筋の特色は、このあたりの道が最も幅広く、高所にあることと道路に沿った民家の敷地が、一戸毎に段違いとなっていることである。段違いの長さは一定ではないが、およそ二~三尺で、間ロの幅には規定されていないことがわかる。この屋敷の並び方がいつごろから行われたかを知る史料はないが、守山宿が守山市と関連して商業的機能と宿場を兼ねたことで、問屋、庄屋、本陣、市屋敷などを管理するため、あるいは怪しい人物が隠れても反対側から容易に発見できるなど、治安維持のための町づくりであった。守山市教育委員会

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

うの家

滋賀県守山市守山

宇野家は、江戸時代「年寄」と言う役職を務め、「長左衛門」と名乗っていました。又宿場に馬や人足(労働力)を提供する事を家業としていました。 この建物は、元内閣総理大臣 宇野宗佑氏の生家。

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

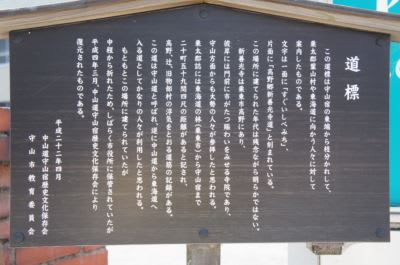

道標 高野郷新善光寺道

この道標は守山宿の北端から枝分かれして栗太郡葉山村や東海道に向かう人々を案内したものである。文字は一面に「すぐいしべみち」、他面に「高野郷新善光寺道」と刻まれているが、この場所に建てられた年代は残念ながら明らかではない。以下省略 平成二十二年四月 中山道守山宿歴史文化保存会 守山市教育委員会

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

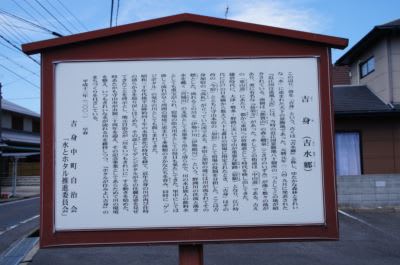

守山の様子1

吉身 (吉水郷) この辺り一帯を「吉身」という。古くは「吉水郷」と称し、ゆたかな森林ときれいな「水」に恵まれた天下の景勝地であった。元暦元年(1184)九月に発表された「近江国注進風土記」には、当時の近江国景勝地八十個所の一つとしてこの地が紹介されている。南側は「都賀山」の森と醴泉(こさけのいずみ)が湧く数々の池があり、東に有名な「益須(やす)寺」があった。そしてこの街道は「中山道」である。古えの「東山道」にあたり、都から東国への幹線道として時代を映し出してきた。 鎌倉時代に、大津・勢多・野路に次いで守山が重要な駅路(宿駅)となり、江戸時代に江戸の日本橋から数えて六十七番目の宿場に指定されたとき、「吉身」はその西の「今宿」とともに守山本宿の「加宿」として宿場の役割を分担した。ここは吉身加宿の「高札」が立っていた所である。本宿と加宿の境には川が流されてその標(しるし)とした。流れるこの川を「伊勢戸川(伊勢殿川)」という。野洲川の伏流と湧水を戴く「宮城川」の支流として水量多く冷たく清らかで、川の水は旅人の飲料水としても重宝がられ、宿場の防火用水としての役目も果たしてきた。里中にしては珍しく流れが早く周囲の環境に恵まれて多種類のさかなたちを育み、同時に「ゲンジボタル」の発生の川としても親しまれてきた。以下省略

吉身中町自治会 「水とホタル推進委員会」

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

守山宿入口 (吉見三丁目信号)

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

野洲川

▲野洲川橋

▲橋から三上山が見える。

cosmophantom

街道ウォーク<旧中山道<武佐宿(駅)~草津宿(駅)

2013年7月20日 22回目

旧道の様子3 (滋賀県野洲市行畑)

cosmophantom