いにしへ人がこよなく愛し、駒を並べて花見に出かけた萩は、群生するマメ科の優しい花です。

秋の七草の筆頭を飾り、草冠に秋と書く秋の代表花です。万葉集をはじめ、古今集やその他の勅撰集でも数多く取り上げられています。

万葉集では、“芽”または“芽子”と書いてよみが“はぎ”です。「秋知草」「野守草」「玉水草」と優雅な別名を数多く持っているのも、それだけ人々に愛されていたということでしょう。

異称では鹿鳴草(しかなぐさ)鹿妻草の名に極まるとしたいのですが、琳派の絵や花札では鹿は紅葉に配されています。妻恋の鹿の鳴き声には萩のほうが似つかわしいように思います。

散歩で出かける蓮池の周囲の土手はこの萩で埋め尽くされています。深まってゆく秋を、つぼみ初めるころから、地にこぼれ、下葉から先駆けて黄葉してやがて鮮やかな黄色に染め上げてゆく時までを見届けます。

華麗さはないのですが、どこか艶なる気配を持った不思議な花の姿です。私はよく狐を配して絵にしたものです。勿論下敷きにあったのは、蕪村の「子狐は何にむせけん小萩原」です。

ここまで記してきて、前にも萩を書いていたような気がして検索しました。やはり05年に「萩」と題して10月1日に書いていました。

今年もこれからゆっくり萩に再挑戦して画いてみます。琳派でゆくつもりです。

どこからか、「琳派、淋派で日も暮れて」と、からかいの声が淋しい人の耳に届きました。

探してみると万葉集をはじめ萩と鹿を詠んだ歌もかなりありましたその中から。

万葉集巻 大伴旅人

我が岡にさ牡鹿(をしか)来鳴く初萩の花妻とひに来鳴くさ牡鹿

和歌所歌合に、朝草花といふ事を 左衛門督通光

明けぬとて野辺より山に入る鹿のあと吹きおくる萩の下風

新後撰集 藤原俊成

秋の野の萩のしげみにふす鹿のふかくも人にしのぶころかな

萩を特別に好んだ万葉人は萩黄葉(はぎもみじ)をも愛惜して、巻十に、作者未詳の歌がありました。

秋萩の下葉のもみち花に継ぎ時過ぎゆかば後恋ひむかも

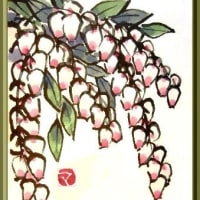

下の写真はいただきもので、福岡県で発見された萩で”つくしはぎ”の名前をもっているのだそうです。

秋の七草の筆頭を飾り、草冠に秋と書く秋の代表花です。万葉集をはじめ、古今集やその他の勅撰集でも数多く取り上げられています。

万葉集では、“芽”または“芽子”と書いてよみが“はぎ”です。「秋知草」「野守草」「玉水草」と優雅な別名を数多く持っているのも、それだけ人々に愛されていたということでしょう。

異称では鹿鳴草(しかなぐさ)鹿妻草の名に極まるとしたいのですが、琳派の絵や花札では鹿は紅葉に配されています。妻恋の鹿の鳴き声には萩のほうが似つかわしいように思います。

散歩で出かける蓮池の周囲の土手はこの萩で埋め尽くされています。深まってゆく秋を、つぼみ初めるころから、地にこぼれ、下葉から先駆けて黄葉してやがて鮮やかな黄色に染め上げてゆく時までを見届けます。

華麗さはないのですが、どこか艶なる気配を持った不思議な花の姿です。私はよく狐を配して絵にしたものです。勿論下敷きにあったのは、蕪村の「子狐は何にむせけん小萩原」です。

ここまで記してきて、前にも萩を書いていたような気がして検索しました。やはり05年に「萩」と題して10月1日に書いていました。

今年もこれからゆっくり萩に再挑戦して画いてみます。琳派でゆくつもりです。

どこからか、「琳派、淋派で日も暮れて」と、からかいの声が淋しい人の耳に届きました。

探してみると万葉集をはじめ萩と鹿を詠んだ歌もかなりありましたその中から。

万葉集巻 大伴旅人

我が岡にさ牡鹿(をしか)来鳴く初萩の花妻とひに来鳴くさ牡鹿

和歌所歌合に、朝草花といふ事を 左衛門督通光

明けぬとて野辺より山に入る鹿のあと吹きおくる萩の下風

新後撰集 藤原俊成

秋の野の萩のしげみにふす鹿のふかくも人にしのぶころかな

萩を特別に好んだ万葉人は萩黄葉(はぎもみじ)をも愛惜して、巻十に、作者未詳の歌がありました。

秋萩の下葉のもみち花に継ぎ時過ぎゆかば後恋ひむかも

下の写真はいただきもので、福岡県で発見された萩で”つくしはぎ”の名前をもっているのだそうです。

私は萩といえば白か紅紫の区別しかありませんでした。紅紫についてもどれも同じ種類と思い込み、見ていました。調べると 錦萩、丸葉萩、山萩、白い蒔絵萩など、何種類かあるのですね。

先週神戸の小磯記念美術館で萩に似たマメ科らしき花に逢いました。萩らしいけど… 疑問符のまま帰り、立ち姿がなんとなく大様で枝垂れも柔らかさに欠ける。きょうこちらを拝見して筑紫萩とわかりました。ありがとうございます。

我が背子がかざしの萩に置く露を… さやかに見よと月は照るらし 心をこめてよく見てこなかった、今まで撮った写真の中にもこれらの萩があるのでしょうと、うれしくなりました。

そのうえモミジをUPしたところ、ふくら雀さんの萩黄葉にも逢いうれしきこと二つです。萩の絵を楽しみにしています。

色も、よく見かける赤紫、白に、千代萩(センダイハギ)に代表される黄色、そのほか見たことはないのですが、紫センダイ、染め分け萩とイロイロあるようです。

この季節、”おはぎ”は食べられますが・・・公園でよく見かける葉が少し細長く、びっしり花をつける宮城野萩からぬすびと萩やみそ萩まで入れたらかなりな数の品種がありそうです。”やまはぎ”の古典的な素朴を愛します。

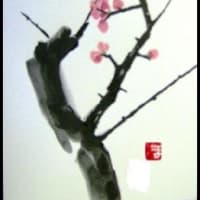

絵心をそそっても萩は難物で、周辺の景物の力を借りなければ絵になりにくいようです。

琳派の人たちの情趣を表現する巧みな世界を感心して眺めています。