山形へ行った続き。好きな駅弁の1つが、山形駅・もりべん(森弁当部)の「みちのく弁当の旅」。

以前は正方形の容器だった(2003年)のが、2013年頃に細長い容器(2017年)に変わっていた。

その後、さらに変化が生じたと聞いていた。

まず、2017年に、もりべんの経営者が代わったそうだ。前経営者が高齢で跡継ぎがいないため、米沢駅の駅弁業者の1つ「松川弁当店」が引き継いだという。

経営統合とか子会社化とか、どういうことかはよく分からないが、商品の表記は現在も「合同会社もりべん」のままだった(詳しくは後述)。そうした変化のせいか、仙台駅の駅弁屋でもりべん商品が売られているとのこと。

山形駅へ着いた16時頃。改札外待合室内の売り場をのぞいた。

2017年時点では、駅弁単独の売り場(もりべん以外にも米沢駅弁も扱っていた?)があったが、なくなっていた。同じ位置に駅弁ケースはあって、隣接する「おみやげ処やまがた」のレジで会計する方式に変わっていた。

その時点では「みちのく弁当の旅」が数個、米沢・新杵屋の「牛肉どまん中」などもあったか。この時は買わず。

翌朝10時に行くと、牛肉どまん中はたくさんあったが、もりべん商品はなし。「次の入荷は14時」の旨の札が出ていた。

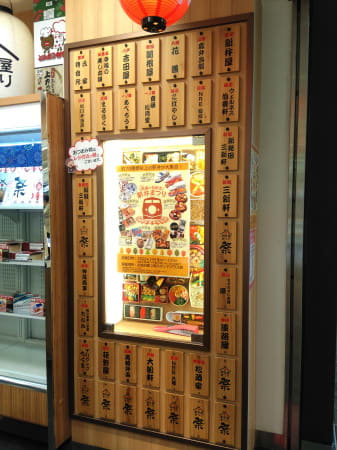

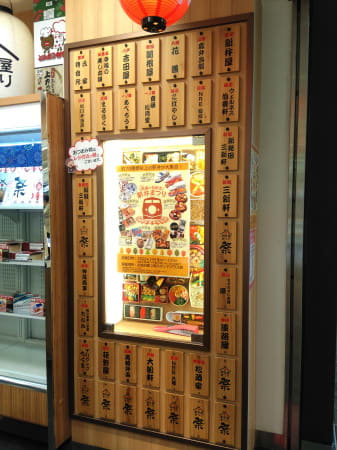

そのまま仙山線で仙台へ行ったので、例の駅弁屋へ。何年か前に改札外・2階(在来線改札のあるフロア)にできた、「駅弁屋 祭 仙台駅店」を初めて訪れた。

在来線中央改札に向かって左(北)側に、お菓子など各店が連なっている(名称は「コンコース」でいいのか?)ところの、いちばん右寄りの手前。

階段のすぐ左

階段のすぐ左

東京駅の駅弁屋祭グランスタ東京店をイメージしていたら、かなり小さい。【15日補足・ただ、駅弁販売店としては大きい。駅弁屋 旨囲門 エキュート大宮店よりは広い。】

【19日関連店舗について追記・祭の、駅の外から見て奥側の通路をはさんだ向かい(ATMビューアルッテやお忘れ物センターの並び)には「牛たん駅弁屋」なる対面販売形式の弁当販売店。祭と運営会社は同一。扱うのは駅弁業者ではない、複数の業者が製造した、牛たんを使った弁当らしい。】

時刻は昼過ぎ。店内は常に客が1~数人いて、1つだけのレジに列ができるかどうかといった程度の客入り。

ラインナップは、東北各地(後述のように福島県を除く)かつ肉(特に牛)か魚介の弁当がメイン。

東京駅とは規模が違うということなのか、コロナで製造・販売を絞っているせいなのかは知らないが、選択肢はそう多くない。もっと幕の内系がほしいところ。

駅弁じゃないが、レジ近くに冷凍ケースがあり、車内販売がなくなって入手が難しくなった、あの「シンカンセンスゴクカタイアイス」ことスジャータのアイスクリームが売られていた! 東海道新幹線東京駅には自動販売機ができたそうだが、東北では貴重。

ところで、10月5日付の、JR東日本とJR東日本サービスクリエーションの発表では、新幹線車内販売の一部でホットコーヒーの扱いを再開するとともに、「アイスクリーム等のご要望の多い商品についても、今後販売線区の拡大を検討してまいります。」とのことなので、今後に期待。

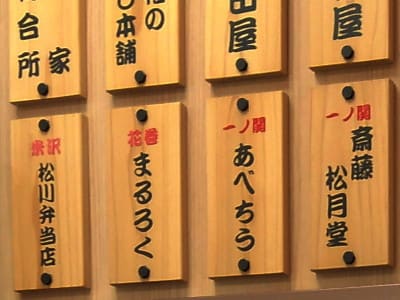

東京駅の祭にもあるそうだが、店の隅の壁に、駅名・業者名を記した札が並んでいた。

中央は食品サンプルなのだが、駅弁まつりのポスターで隠れている

中央は食品サンプルなのだが、駅弁まつりのポスターで隠れている

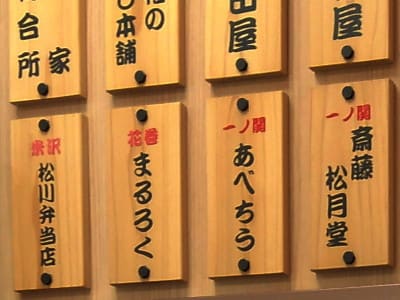

札は38枚あるが、うち11枚は業者名ではく「祭」のロゴ。ということは、その時入荷している業者名を示し、そうでないものは裏返しているのかと思った。

しかし、その時店内に在庫がない業者の名前も多いばかりか、花巻・まるろく(2018年)、一ノ関・あべちう(2020年)と、廃業したはずの業者名の札が出ている。

オープン当初はひっくり返していたのかもしれないが、現時点では単なるオブジェに過ぎない。そのほか、「JR東日本フーズ」になった(2020年)はずなのに、旧社名の「NRE(仙台と大増【14日補足・NRE大増は2018年に「日本ばし大増」に】)」だったり、「新潟三新軒」が新発田駅にあったり、いろいろおかしい。

名前があっても良さそうな「海苔のりべん」の郡山・福豆屋や、横浜・崎陽軒の札はないから、本当に来ないのでしょう。

一方、札がある、厚岸・氏家待合所、神戸・淡路屋、奈良・柿の葉寿し本舗 たなか、富山・ますのすし本舗 源は遠方だけど、スーパーの駅弁大会の常連でもある。ただ、それらの商品はなかったと思う。

珍しいところでは(やはり現物はなさそうだったが)、宇都宮・松廼家(まつのや)、高崎弁当、新潟の三新軒3社と神尾商事、長野・デリクックちくま、そして、横川の…

「萩野屋」=「はぎのや」???

「萩野屋」=「はぎのや」???

…って「荻野屋」でしょ!!!

日本を代表する駅弁屋の名を、JR東日本系列の企業(JR東日本クロスステーション)が運営する、しかも駅弁専門店が間違うとは…

なお、企業名が「荻野屋」で、掛け紙などブランド名としてはひらがなの「おぎのや」を用いているので、この札は「おぎのや」のほうが良かったかもしれない。「日本レストランエンタプライズ」を「NRE」としているように。

【19日追記・本件について、運営会社へ指摘し一考を求めた。どうなるか。】

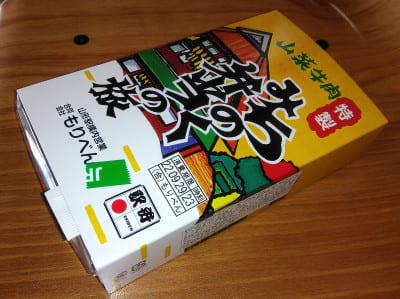

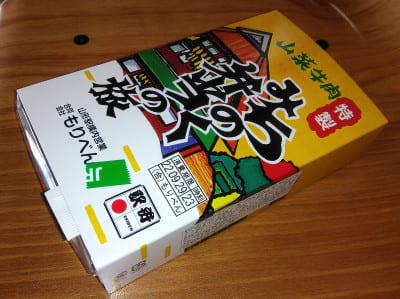

目当ての「みちのく弁当の旅」は、1個だけ残っていた。スペースからして、せいぜい5個の入荷だろう。この後、午後も入荷するのだろうか。

5年ぶり

5年ぶり

外観は、ほぼ同じ。箱のサイズも変わらないはず。税込み1250円と150円値上がり。

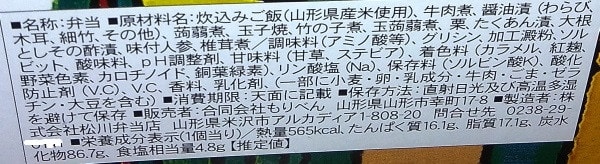

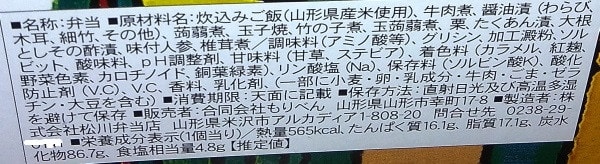

正面のもりべんの連絡先の記載はなくなっている。側面を見ると、「販売者」として「合同会社もりべん」、「製造者」は「株式会社松川弁当店」。

経営が同じになっただけでなく、製造を米沢市の松川側で一括して行っているらしい。だから、輸送もいっしょにできるわけだ。

【14日追記・2017年に首都圏の駅弁大会で売られていたもりべんの商品が、今回のように松川製造だったとの情報があった。両社には、以前から提携関係のようなつながりがあったようだ。】

中身もほぼ同じとしたいところだけど、

変わっている

変わっている

ネットで多少噂は目にしていた。2022年始時点では、2017年と同じ仕様だったのが、つい最近の変わったらしい。

第一印象として、これまでは茶色がほとんどを占めていたのに、緑が多くなった。要は肉が減ったか。そして、肉と並んで特徴的だった、手作りっぽい「の」の字の卵焼き2つが見当たらない、と思ったら漬物付近に、幕の内弁当に入っているような大量生産の四角い卵焼きが1つ。

2022年9月

2022年9月

(再掲)2017年のみちのく弁当の旅

(再掲)2017年のみちのく弁当の旅

茶色部分は、肉のほか、ぜんまい煮とヒラタケ煮もあったが、それらが消えた。緑のはワラビのようだが原材料名欄は「醤油漬(わらび、木耳、細竹、その他)=ゼンマイも入ってはいそう」。以前はワラビ酢漬が少量入っていた。

タケノコが細い笹竹のタケノコになり(東北らしくはあろう)、紅生姜がなくなり、小さい栗が2つ加わり、山形らしい玉こんにゃくは2個から1個に減って、カラシの添付廃止。

白米だと思って食べたが「炊込みご飯(山形県産米使用)」だそう。以前はどうだったか。

全体的に、劣化というか実質値上げというか、以前より魅力が落ちてしまったと言わざるを得ない。昨今の経済情勢と、経営変更に伴う合理化の結果だろうか。

肉の味付けは以前と変わっていなかったようなのは一安心。

だけど、このおかずだと、ごはんがちょっと余ってしまったし、そもそも量が多め。ごはんを減らすのも一案ではないでしょうか。

【20日追記・以前は、ぜんまいやヒラタケも、肉と一体感のある味付けで、違和感なくいっしょに食べられたと記憶する。変更後のわらび等の醤油漬けは肉と味が異なり、しかもインパクトがない味で、飽きる。肉の量を増やせないのなら、醤油漬け部分の量や味付けに工夫の余地があるのではないか。】

駅弁は一期一会。その時逃せば、もう食べられないことも少なくない。経営が代わっても、中身が貧素になっても、同じ味をまた食べられることがありがたいのではあるけれど。

それと、もりべんホームページに、以前はなかったはずの「だし巻玉子と山形牛しぐれ煮弁当」という商品(1250円)が掲載。だし巻玉子はのの字ではないが、大きめの楕円形で、みちのく弁当の旅のかつての姿に若干似ている。今度はこれが気になってしまう。【14日追記・ネット上の情報によれば、2022年8月の新商品のようだ。実物では、卵焼きは楕円でなく長方形。一般的な駅弁のそれよりは、大きくて厚そう。】

話が前後しますが、山形駅の「駅弁ではない弁当」というのも食べることができたので後日。

以前は正方形の容器だった(2003年)のが、2013年頃に細長い容器(2017年)に変わっていた。

その後、さらに変化が生じたと聞いていた。

まず、2017年に、もりべんの経営者が代わったそうだ。前経営者が高齢で跡継ぎがいないため、米沢駅の駅弁業者の1つ「松川弁当店」が引き継いだという。

経営統合とか子会社化とか、どういうことかはよく分からないが、商品の表記は現在も「合同会社もりべん」のままだった(詳しくは後述)。そうした変化のせいか、仙台駅の駅弁屋でもりべん商品が売られているとのこと。

山形駅へ着いた16時頃。改札外待合室内の売り場をのぞいた。

2017年時点では、駅弁単独の売り場(もりべん以外にも米沢駅弁も扱っていた?)があったが、なくなっていた。同じ位置に駅弁ケースはあって、隣接する「おみやげ処やまがた」のレジで会計する方式に変わっていた。

その時点では「みちのく弁当の旅」が数個、米沢・新杵屋の「牛肉どまん中」などもあったか。この時は買わず。

翌朝10時に行くと、牛肉どまん中はたくさんあったが、もりべん商品はなし。「次の入荷は14時」の旨の札が出ていた。

そのまま仙山線で仙台へ行ったので、例の駅弁屋へ。何年か前に改札外・2階(在来線改札のあるフロア)にできた、「駅弁屋 祭 仙台駅店」を初めて訪れた。

在来線中央改札に向かって左(北)側に、お菓子など各店が連なっている(名称は「コンコース」でいいのか?)ところの、いちばん右寄りの手前。

階段のすぐ左

階段のすぐ左東京駅の駅弁屋祭グランスタ東京店をイメージしていたら、かなり小さい。【15日補足・ただ、駅弁販売店としては大きい。駅弁屋 旨囲門 エキュート大宮店よりは広い。】

【19日関連店舗について追記・祭の、駅の外から見て奥側の通路をはさんだ向かい(ATMビューアルッテやお忘れ物センターの並び)には「牛たん駅弁屋」なる対面販売形式の弁当販売店。祭と運営会社は同一。扱うのは駅弁業者ではない、複数の業者が製造した、牛たんを使った弁当らしい。】

時刻は昼過ぎ。店内は常に客が1~数人いて、1つだけのレジに列ができるかどうかといった程度の客入り。

ラインナップは、東北各地(後述のように福島県を除く)かつ肉(特に牛)か魚介の弁当がメイン。

東京駅とは規模が違うということなのか、コロナで製造・販売を絞っているせいなのかは知らないが、選択肢はそう多くない。もっと幕の内系がほしいところ。

駅弁じゃないが、レジ近くに冷凍ケースがあり、車内販売がなくなって入手が難しくなった、あの「シンカンセンスゴクカタイアイス」ことスジャータのアイスクリームが売られていた! 東海道新幹線東京駅には自動販売機ができたそうだが、東北では貴重。

ところで、10月5日付の、JR東日本とJR東日本サービスクリエーションの発表では、新幹線車内販売の一部でホットコーヒーの扱いを再開するとともに、「アイスクリーム等のご要望の多い商品についても、今後販売線区の拡大を検討してまいります。」とのことなので、今後に期待。

東京駅の祭にもあるそうだが、店の隅の壁に、駅名・業者名を記した札が並んでいた。

中央は食品サンプルなのだが、駅弁まつりのポスターで隠れている

中央は食品サンプルなのだが、駅弁まつりのポスターで隠れている札は38枚あるが、うち11枚は業者名ではく「祭」のロゴ。ということは、その時入荷している業者名を示し、そうでないものは裏返しているのかと思った。

しかし、その時店内に在庫がない業者の名前も多いばかりか、花巻・まるろく(2018年)、一ノ関・あべちう(2020年)と、廃業したはずの業者名の札が出ている。

オープン当初はひっくり返していたのかもしれないが、現時点では単なるオブジェに過ぎない。そのほか、「JR東日本フーズ」になった(2020年)はずなのに、旧社名の「NRE(仙台と大増【14日補足・NRE大増は2018年に「日本ばし大増」に】)」だったり、「新潟三新軒」が新発田駅にあったり、いろいろおかしい。

名前があっても良さそうな「海苔のりべん」の郡山・福豆屋や、横浜・崎陽軒の札はないから、本当に来ないのでしょう。

一方、札がある、厚岸・氏家待合所、神戸・淡路屋、奈良・柿の葉寿し本舗 たなか、富山・ますのすし本舗 源は遠方だけど、スーパーの駅弁大会の常連でもある。ただ、それらの商品はなかったと思う。

珍しいところでは(やはり現物はなさそうだったが)、宇都宮・松廼家(まつのや)、高崎弁当、新潟の三新軒3社と神尾商事、長野・デリクックちくま、そして、横川の…

「萩野屋」=「はぎのや」???

「萩野屋」=「はぎのや」???…って「荻野屋」でしょ!!!

日本を代表する駅弁屋の名を、JR東日本系列の企業(JR東日本クロスステーション)が運営する、しかも駅弁専門店が間違うとは…

なお、企業名が「荻野屋」で、掛け紙などブランド名としてはひらがなの「おぎのや」を用いているので、この札は「おぎのや」のほうが良かったかもしれない。「日本レストランエンタプライズ」を「NRE」としているように。

【19日追記・本件について、運営会社へ指摘し一考を求めた。どうなるか。】

目当ての「みちのく弁当の旅」は、1個だけ残っていた。スペースからして、せいぜい5個の入荷だろう。この後、午後も入荷するのだろうか。

5年ぶり

5年ぶり外観は、ほぼ同じ。箱のサイズも変わらないはず。税込み1250円と150円値上がり。

正面のもりべんの連絡先の記載はなくなっている。側面を見ると、「販売者」として「合同会社もりべん」、「製造者」は「株式会社松川弁当店」。

経営が同じになっただけでなく、製造を米沢市の松川側で一括して行っているらしい。だから、輸送もいっしょにできるわけだ。

【14日追記・2017年に首都圏の駅弁大会で売られていたもりべんの商品が、今回のように松川製造だったとの情報があった。両社には、以前から提携関係のようなつながりがあったようだ。】

中身もほぼ同じとしたいところだけど、

変わっている

変わっているネットで多少噂は目にしていた。2022年始時点では、2017年と同じ仕様だったのが、つい最近の変わったらしい。

第一印象として、これまでは茶色がほとんどを占めていたのに、緑が多くなった。要は肉が減ったか。そして、肉と並んで特徴的だった、手作りっぽい「の」の字の卵焼き2つが見当たらない、と思ったら漬物付近に、幕の内弁当に入っているような大量生産の四角い卵焼きが1つ。

2022年9月

2022年9月 (再掲)2017年のみちのく弁当の旅

(再掲)2017年のみちのく弁当の旅茶色部分は、肉のほか、ぜんまい煮とヒラタケ煮もあったが、それらが消えた。緑のはワラビのようだが原材料名欄は「醤油漬(わらび、木耳、細竹、その他)=ゼンマイも入ってはいそう」。以前はワラビ酢漬が少量入っていた。

タケノコが細い笹竹のタケノコになり(東北らしくはあろう)、紅生姜がなくなり、小さい栗が2つ加わり、山形らしい玉こんにゃくは2個から1個に減って、カラシの添付廃止。

白米だと思って食べたが「炊込みご飯(山形県産米使用)」だそう。以前はどうだったか。

全体的に、劣化というか実質値上げというか、以前より魅力が落ちてしまったと言わざるを得ない。昨今の経済情勢と、経営変更に伴う合理化の結果だろうか。

肉の味付けは以前と変わっていなかったようなのは一安心。

だけど、このおかずだと、ごはんがちょっと余ってしまったし、そもそも量が多め。ごはんを減らすのも一案ではないでしょうか。

【20日追記・以前は、ぜんまいやヒラタケも、肉と一体感のある味付けで、違和感なくいっしょに食べられたと記憶する。変更後のわらび等の醤油漬けは肉と味が異なり、しかもインパクトがない味で、飽きる。肉の量を増やせないのなら、醤油漬け部分の量や味付けに工夫の余地があるのではないか。】

駅弁は一期一会。その時逃せば、もう食べられないことも少なくない。経営が代わっても、中身が貧素になっても、同じ味をまた食べられることがありがたいのではあるけれど。

それと、もりべんホームページに、以前はなかったはずの「だし巻玉子と山形牛しぐれ煮弁当」という商品(1250円)が掲載。だし巻玉子はのの字ではないが、大きめの楕円形で、みちのく弁当の旅のかつての姿に若干似ている。今度はこれが気になってしまう。【14日追記・ネット上の情報によれば、2022年8月の新商品のようだ。実物では、卵焼きは楕円でなく長方形。一般的な駅弁のそれよりは、大きくて厚そう。】

話が前後しますが、山形駅の「駅弁ではない弁当」というのも食べることができたので後日。