🌸ポリコレと言葉づかい2

⛳身体的暴力から心理的暴力へ

☆ポリコレとは、わたしたちが試行錯誤しながらつくりあげている

*グローバル空間のルール・規範

☆誰かがルールを設定すれば、それは別の誰かの

*「俺たちのルール」を踏みにじったり、既得権を侵している

*結果「正しさ」を巡る政治闘争が勃発することになった

☆最初にアメリカでポリコレが生まれたのは

*多様な人種・民族が混在する「人工国家」であり

*グローバル世界の縮図だったからだ

☆アメリカでつくられたポリコレのルール

*グローバルスタンダードになることを

*「陰謀」のようにいうのは正しくない

☆アメリカでは、人種問題で抗議運動が繰り返されるように

*アメリカは差別にきわめて敏感な社会である

*そこで決まった約束事が世界中で共有されている

☆ルールが定まれば、それに反する言動は不道徳・不適切とされ

*場合によつては処罰の対象になる

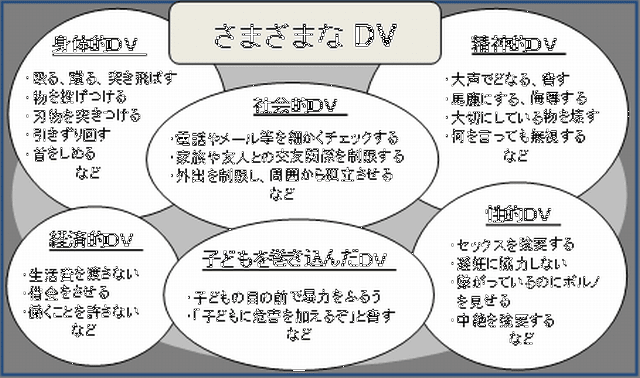

☆生存への最大の脅威は、いうまでもなく暴力だ

*暴力・性暴力は忌むべきものとされている

☆学校や家庭内での暴力(体罰やしつけ)

*夫婦や恋人間での性暴力などは、ある程度黙認されていた

*それが犯罪であるとの認識が広がったのは近年のことだ

☆近代国家がひとびとから支持された理由

*暴力の脅威に効果的に対処したからだ

*軍隊や警察によって暴力を独占し

*私闘を禁じて、紛争は法によって解決することを強制した

*法治国家、市民は司法で理不尽な暴力から保護されている

☆第二次世界大戦が起されば人類は絶減する理由で

*先進諸国は長い平和と経済成長を謳歌した

*殺人や強盗などの重犯罪も一貫して減少しており

*わたしたちは人類史上、もっとも安全な社会で暮らしている

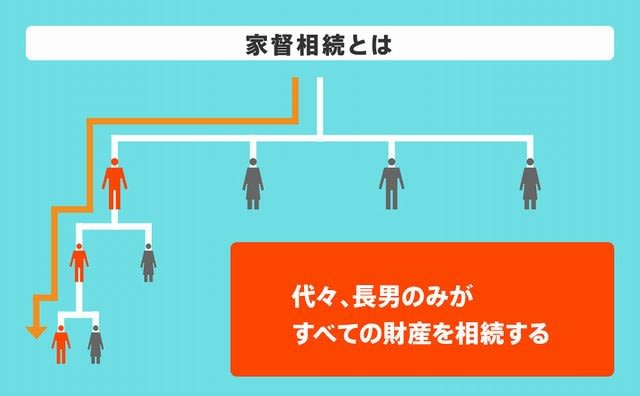

☆近代国家の前身は身分制社会

*身分の低い者や女性、黒人などのマイノリティには

*完全な人権や市民権はなかった

☆リベラリル(自由主義)の原則

*国家は国民を無差別(平等)に扱わなければならず

*特定の集団を支配層として、別の集団を従属させることは許されない

☆現在でも、中国(新彊)やミャンマー(ロヒンギャ族)などで

*国家による人権抑圧が行なわれているものの

*欧米や日本のような先進国では法制度をめぐる対立は

*より微妙なものに移行している

☆日本では刑法の性犯罪規定の見直しが議論になっている

*同意のない性行為の犯罪化を目指す被害者団体と

*客観的な証拠なしに「同意していない」との主張だけで

*処罰されるのでは冤罪の温床になると懸念する人権派弁護士の

*「リベラル」同士の対立が起きている

☆アメリカで、過去男子選手だったトランスジェンダーの水泳選手

*大学選手権で優勝し、社会を二分する議論を引き起こしている

*同様の事態は他の競技でも起きている

☆法制度による差別が解消していくにつれて

*それでは、救済できない差別が強く意識されるようになる

☆社会的な存在であるヒト

*他者に傷つけられることにものすごく敏感だ

*「制度的な暴力」解決すれば、社会的・文化的に構築された

*「心理的な暴力」が前景にせり出してくる

⛳日本は「さん」づけでアメリカは呼び捨て

☆小学生の娘が学校での出来事を話すのを聞き

*筆者の知人は強い違和感を抱いたという

☆ジェンダーフリーが徹底された最近の公立学校

「男も女も「さん」づけなんですよ」と知人はぼやいた

☆会社でも、かっては上司が部下を、先輩が後輩を呼び捨でにし

*上司を役職で呼ぶのが当たり前だった

*いまでは役職や年齢、入社年次にかかわらず

*「さん」づけで統一するところが増えている

*社長が平社員を呼び捨てにするとパワハラだと思われそうだ

☆欧米では、役職にかかゎらず、社員同士

*フアーストネームを呼び捨てにするのが常識になっている

*日本の会社で、新入社員が社長に「一郎」などと呼びかけたら

*その場が凍りつくだけではすまないだろう

☆日本とアメリカの呼称の変化には共通するものがある

*それは、「全員を平等に扱う」ことだ、誰かを呼び捨てにして

*別の誰かに「さん」や「ミスター」をつけること

*現在の価値観では不適切だと見なされる

☆なぜ全員の呼称を統一しなければならない理由

*相手との「距離」を同じにするためだ

☆リベラル化する社会、パブリックな場で呼称の使い分け

*恣意的に距離を操作することは許されなくなってきた

⛳敬語を使うと失礼になる場合もある

☆敬語や敬称は、相手への尊敬を示す言葉だとされいるが

*マジョリティとは異なる扱いをマイノリティが受けるとき

*それが敬語・敬称であっても「差別」になり得る

☆わたしたちは言葉づかいを微妙に変えることで

*つねに相手との距離を調整している

☆敬語や敬称には、相手との距離を遠くする効果がある

*これが「近づきがたい」という印象を生じさせる

☆「敬して遠ざける」といわれるように

*敬語には相手を疎外・排除する効果もあ

*白人社員たちから自分だけが敬称で呼びかけられたら

*黒人社員は強い疎外感を覚えるにちがいない

☆「さん」や「ミスター」などの呼称は相手との距離を広げ

*愛称や呼び捨ては距離を縮める

☆日本では、目上の者に親称を使うのはインポライト(失礼)

*親しい問柄で敬称を使うこともインポライトだ

☆敬語・敬称の遠隔化効果によって相手と距離をとることは

*「ネガティブ・ポライトネス」と呼ばれる

☆「ポジティブ・ポライトネス」は

*タメ語や親称の近接化効果によって相手との距離を詰めることだ

*相手との距離が適切であれば「ポライト」になる

☆現代の言語学では、わたしたちは言葉づかいを微妙に変え

*つねに相手との距離を調整している

☆ポリコレのコードでは

*役職や(男女のような)属性にかかわらず

*社内全員の言語的な距離を同じにしなければならない

☆日本では、ネガティブ・ポライトネスによって

*社長から平社員まですべての社員を「さん」づけするようになった

☆アメリカでは、同じことをポジティブ・ポライトネスで行なっている

*いまは、黒入社員は「ジム」「ジミー」などと呼ばれている