連休初日、研究会出席のため京都へ。

午前6時台の東京発の新幹線のぞみのD席。

通路側の席です。

お隣は、恰幅のいいおじさん。

新幹線が動く前から、おもむろに駅弁を豪快に爆食。

朝一から、これだけ食べられるのは、ホントーにすごい!

完食されたあと、おもむろにリクライニングシートをフルに倒し、そして、睡眠の時間となりました。

車内の車掌さんの放送では、シートを倒すと後ろの方のテーブルのパソコン等が被害を受ける可能性があるので、ご注意を!というアナウンス・・・。

でも、隣のおじ様は、リクライニングシートを限界までフラット化・・・。

両手、両肘は、肘掛に思いっきりホールドさせてお休み。

隣の私は、お尻を思いっきり通路側にずらし、おじ様の肘があたらぬ様スライド。

D席のスペースが通常の8割方しかないんですけど・・・。

お休みの邪魔をすることもできないし・・・困った!

おじ様は、ビンボー席でも思いっきりグリーン車状態。

京都まで爆睡状態でした。

ホントーにすごい(笑)。

そもそも一列5席というJRさんの経営。

両方に人が座るB席は多少幅広に設定してあると、ものの本で読んだことがあります。

が、ユニバールデザインでいうと、かなり非人間的な状態です。

新幹線指定席、自由席にある肘掛・・・一体どっちの席のものなのでしょうか?

個人的な意見としては、どちらのものでもない・・・ということ。

肘掛の内側までは、双方の席の人が権利主張してもいいけれども、

肘掛の上には家族、親戚、恋人以外は乗せてはいけないのではないかということです。

日本人としてのおもてなしの心、ホスピタリティが必須の場面と言えると思います。

日本人としての気配りの肘掛・・・という基本的な考え方が大切なように思います。

隣のおじ様のおかげで、窮屈な思いをしながら京都に向った次第。

デッキに出て、小説を読んだり、スマホを見たり・・・。

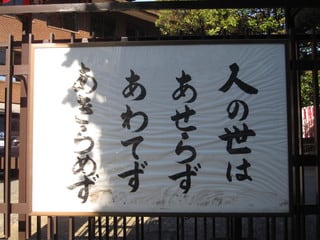

徒然草の吉田兼好さんの言葉ではありませんが、これだから都人(みやこびと)でない方は???です。

いきなり京の都の逆コンセプトに遭遇・・・そのコントラストがいかにも面白き連休初日でした。

やれやれ。