東大数物連携宇宙研究機構長の村山斉さんが書いた「宇宙は何でできているのか」は,素粒子の研究が宇宙の成り立ちの探求に繋がることを分かり易く(多分,大多数の方にとっては)説いて,大きな反響を呼び,昨年の新書大賞を受賞した。ただしもともと足りなかった「数物」的思考力が近年益々減退しつつある私の読解力では,素粒子の「クオーク」という名称が,ジェームズ・ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」に出てくる鳥の鳴き声から取ったというエピソードを除いて,「うーむ,そうだったのか」と唸ることが出来なかったのは残念ではあったのだが。

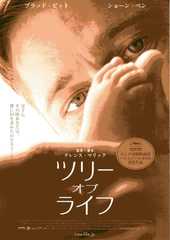

テレンス・マリックの新作「ツリー・オブ・ライフ」も,親子の確執という卑近で小さな関係性を描きながら,実はそれが時空を超え,宇宙の法則ともなにがしかの関係を持つことを示唆するという点においては,「宇宙は何でできているのか」に共通する深い「何か」を持った作品と言えるのかもしれない。

マリックの初期の2作品,「地獄の逃避行」と「天国の日々」はどちらもヴィデオで観て,映像の美しさと画面から滲み出てくる独自の無常観に,文字通り深く感銘を受けた。初めて劇場で相対した「シン・レッド・ライン」は,この2作品に比べるとやや観念的な描写が増えたように感じたが,本作にも登場するブランコに乗った人物目線の何気ないショットや,戦場においてふと目にした自然の描写など,ストレートな物語を豊かに膨らませる映像作家としての技量に目を瞠った。

しかし前作「ニュー・ワールド」が提示したやや硬直したように見えた歴史観,と言うよりも世界観は,そんなマリックの輝かしいフィルモ・グラフィーに,若干の陰りを感じさせるものだっただけに,今回の新作に対しても多少身構えたところがあったのは事実だ。

だが,ブラッド・ピットの「ベンジャミン・バトン」をはるかに凌ぐ熱演にも拘わらず,「ツリー・オブ・ライフ」が内包していると思われる「大きな世界」に対する違和感は,開巻からエンド・ロールまで画面のそこかしこに居座り続けていた。

人間関係の中でも最も根本的なものと言える,DNAを共有する親子の間に存在する愛情と対立と憎悪を,時空を超える「関係」と捉えて,万物に通じる普遍的な物語に昇華させようとする試み自体は,マリックらしいチャレンジと言えるかもしれない。

だが,様々な自然現象を捉えた多くのフッテージ(映像的な断片)はまだしも,親子に擬したヴェロキラプトルみたいな恐竜までが登場するに及んでは,完全に私の手に余る写真と認めて,すごすごと退場するしかなかった。

作品自体が目指している場所はおそろしく高い所であり,様々な解釈を許容する度量を持っていることも間違いない。多分何度か観れば,目指すところを覗き見ることくらいは出来るのかもしれないが,残念ながら何度も観る気にはなれない作品であることが致命的だ。

無理だとは思うが,ショーン・ペンの正直な感想をこそ聞いてみたい。

★★★☆

(★★★★★が最高)

テレンス・マリックの新作「ツリー・オブ・ライフ」も,親子の確執という卑近で小さな関係性を描きながら,実はそれが時空を超え,宇宙の法則ともなにがしかの関係を持つことを示唆するという点においては,「宇宙は何でできているのか」に共通する深い「何か」を持った作品と言えるのかもしれない。

マリックの初期の2作品,「地獄の逃避行」と「天国の日々」はどちらもヴィデオで観て,映像の美しさと画面から滲み出てくる独自の無常観に,文字通り深く感銘を受けた。初めて劇場で相対した「シン・レッド・ライン」は,この2作品に比べるとやや観念的な描写が増えたように感じたが,本作にも登場するブランコに乗った人物目線の何気ないショットや,戦場においてふと目にした自然の描写など,ストレートな物語を豊かに膨らませる映像作家としての技量に目を瞠った。

しかし前作「ニュー・ワールド」が提示したやや硬直したように見えた歴史観,と言うよりも世界観は,そんなマリックの輝かしいフィルモ・グラフィーに,若干の陰りを感じさせるものだっただけに,今回の新作に対しても多少身構えたところがあったのは事実だ。

だが,ブラッド・ピットの「ベンジャミン・バトン」をはるかに凌ぐ熱演にも拘わらず,「ツリー・オブ・ライフ」が内包していると思われる「大きな世界」に対する違和感は,開巻からエンド・ロールまで画面のそこかしこに居座り続けていた。

人間関係の中でも最も根本的なものと言える,DNAを共有する親子の間に存在する愛情と対立と憎悪を,時空を超える「関係」と捉えて,万物に通じる普遍的な物語に昇華させようとする試み自体は,マリックらしいチャレンジと言えるかもしれない。

だが,様々な自然現象を捉えた多くのフッテージ(映像的な断片)はまだしも,親子に擬したヴェロキラプトルみたいな恐竜までが登場するに及んでは,完全に私の手に余る写真と認めて,すごすごと退場するしかなかった。

作品自体が目指している場所はおそろしく高い所であり,様々な解釈を許容する度量を持っていることも間違いない。多分何度か観れば,目指すところを覗き見ることくらいは出来るのかもしれないが,残念ながら何度も観る気にはなれない作品であることが致命的だ。

無理だとは思うが,ショーン・ペンの正直な感想をこそ聞いてみたい。

★★★☆

(★★★★★が最高)