5日前、ときおり愛読しているネットの『東洋経済オンライン』を見ている中、

【 「ひとりぼっち」の時間を今あえて勧めるワケ 】と見出しを見たりした。

私は年金生活の72歳の身であるが、5歳若い家内と共に過ごしているが、

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たったふたりだけの家庭となっている。

こうした中、私たち夫婦の両親は、今や独り住まいの家内の母だけとなり、

やがて一昨年より、家内が家内の母宅に宿泊数が多くなってきたことは、

私にとっては、まさかの出来事のひとつとなっている。

やがて家内の母が『要介護2』となり、長女の家内と家内の妹が交互に、

家内の母宅に宿泊して、家内の母の食事、洗濯、掃除、或いは通院の付き添いなどしている。

こうした事情で、我が家では私が時折『おひとりさま』の生活となり、

私たち夫婦の年金生活の予定事項が、定まることが少なくなり、少し困苦する時もある。

そして何かとプラス思考の私は、これも人生だよねぇ、と微苦笑したりしている。

こうした中、私は独りぼっちの『おひとりさま』になる私は、

やはり『「ひとりぼっち」の時間を今あえて勧めるワケ』は、気になってしまい、

記事を精読してしまった。

やがて読み終わった後、そうですよねぇ・・、と同意したりして、やがて微苦笑をしたりした。

この記事は、精神科医の名越康文さんが、『Solo Time 「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である』本を上梓されて、

<つながり至上社会>の中での生き残り戦略として、「ひとりぼっち」で過ごす時間=ソロタイムを提案した内容で、

『東洋経済オンライン』に簡略化した紹介分で6月5日に配信して、無断であるが転載させて頂く。

《・・「ひとりぼっち」の時間を今あえて勧めるワケ

LINEやTwitter、Facebookにインスタグラム・・・。

SNSが広く浸透し、「いつでも、どこでもつながれる」ようになった社会の中で、

なんとも言えない孤独感や、生きづらさを抱えている人が増えています。

人はなぜ、つながりに疲れるのか。

ひとりぼっちで過ごすソロタイムには、どのような効用があるのでしょうか。

とある場所の定食屋さんでお昼ご飯を食べていた時のことです。

近くのテーブル席で、会社員の4人グループが食事をしながら、談笑していました。

30代から40代ぐらいでしょうか。

少し大きなプロジェクトがひと段落したあとらしく、みなさんにこやかに仕事の話をされていました。

聞くともなしに聞いていたところ、どうやら、同じプロジェクトに参加していた、

その場にいないメンバーの噂話のようでした。

☆ひたすら「空気」を読み合う息苦しさ

仮に、噂話をされていた人をAさんとしましょう。

Aさんはどうやら優秀なんだけど、何かと先走る傾向があるらしい。

だからAさんがプレゼン中に空気を乱さないように、お互いが「あうんの呼吸」で、

互いに空気を察しながら、協力して牽制した。

4人はそんな話で盛り上がっていました。

「あのとき、俺が目線で合図したの、気付いたよな?」

「もちろん。あれで、うまくAのやつに、釘を刺せたんだよな」

「そうそう。あれは絶妙だったよ」

そうやって笑いあう4人の会話を聞きながら、

私は感心すると同時に、「この国で普通に生きていくのは、大変なことだなあ」と感じたのです。

☆高いコミュニケ―ション能力が「当たり前」の空気

互いに「空気」を読みあい、「あうんの呼吸」でやりとりをする。

過剰に気配りをすると、かえって「空気を読めないやつ」だと思われてしまうので、

ほどほどに、黙るべきところは黙り、口を開くべきときは開く。

言葉に出さずに「同意している空気」や「疑問を感じている空気」を出して、相手に「察して」もらう……。

こうやって言葉にしてみると、あまりにも繊細で、高度なコミュニケーションだということがわかります。

これほど繊細なバランス感覚を、当たり前のように要求され続けたら、

「普通に人生を送る」だけで疲れ果ててしまっても、まったく不思議ではありません。

人間関係のストレスは、都市化の進んだ先進国であればどこでも、多かれ少なかれ、存在するものです。

しかし、日本人はとりわけ、「空気が読めない人」や、「TPOをわきまえない人」に対して、

厳しい視線を向ける文化風土を持っているといえるでしょう。

それは会社だけではありません。

親戚づきあいや、いわゆる「ママ友」同士のコミュニケーションにも、

それぞれ独特の、高いコミュニケーションスキルが求められます。

コミュニケーションスキルがある程度の水準に達していないと、

「当たり前の人間関係」を維持していくことすらできないのが、日本の社会です。

誤解のないようにお断りしておきますが、

私は、日本人がこうした高いレベルのコミュニケーション技能を、一つの文化として共有するに至ったことを、

素晴らしいことだと考えています。

ただ、そうした高いコミュニケーションスキルが、

「当たり前」のように求められてしまう空気によって、

気づかないうちに疲弊している人がたくさんおられることも、一つの現実だと思うんです。

☆「人間関係の維持」だけに費やす膨大なエネルギー

会社や家族、友人や恋人といったさまざまな人間関係を維持していくこと。

実は私たちの人生のエネルギーの多くは、そのことだけに費やされています。

果たして、それでいいんでしょうか?

恋人と喧嘩をしないように、上司を怒らせないように、友人グループから外れないように、

日々、多大な労力を費やす。

そうやって、人間関係を維持することは、もちろん無意味ではありません。

友人や恋人、家族や同僚との人間関係は、かけがえのないものです。

しかし、それだけで、あなたの人生の時間を埋め尽くしてしまっても、良いのでしょうか。

私は、こう考えています。

人間関係は大切だけれど、それ自体は人生の目的ではない、と。

「人間関係を大切にする」ことは、悪いことではありません。

しかし「人間関係が人生のすべて」になることこそが、現代人特有の不幸を生み出している。

これは、精神科医として多くの人と接する中で得られた、ひとつの結論なのです。

☆「ひとりぼっち」になってわかったこと

日常の中で、ふと、胸にぽっかりと穴が空いたような、虚しさを感じてしまう。

そういう人は、仕事や家族、友人といった人間関係によって、

知らず知らずのうちに、消耗してしまっている可能性があります。

新刊『ソロタイム ひとりぼっちこそが最強の生存戦略である』の中で私は、

そういう疲弊した現代人のために、

「ひとりぼっちの時間」(=ソロタイム)を過ごすという提案をさせていただきました。

日ごろの人間関係からいったん手を離し、静かで落ち着いた、ひとりぼっちの時間を過ごす。

たったそれだけのことで、何ともいえないような虚しさが、ふっと楽になった、という人は、少なくありません。

私自身、病院に勤めていた20代、30代のころ、

ときどき、「こんな毎日を過ごしていて、自分の人生に意味があるのだろうか」と、

何に対しても、意欲が持てなくなってしまうことがありました。

そんなとき私はよく、お気に入りの公園を訪れ、1人でぼんやりと時間を過ごすようにしていました。

☆1人で静かに過ごしてわかったこと

誰も自分のことを知らない場所を訪れ、1人っきりで静かに、ゆっくりとした時間を過ごす。

そうすると不思議と、ふっと気持ちが楽になり、少し前向きな意欲が湧いてきたのです。

精神科救急の激しい勤務を続けていた当時の私は、

自分でも気づかないうちに、心と身体をこわばらせていたのだと思います。

「ひとりぼっちの時間」は、そうした緊張感から私を解き放ってくれる、貴重な時間だったのです。

具体的に、ソロタイムを過ごすために、どうしたらいいかということは、書籍をご覧いただくとして、

皆さんも1度、騙されたと思って、1週間にⅠ度くらい、

仕事や友人、恋人や家族など、日ごろの人間関係や役割から切り離された時間を過ごすようにしてみてください。

たとえば、喫茶店に行って、1時間ほど文庫本を読むのでもよいでしょう。

近所をふらりと、目的を定めずに、歩いてみるのもよいかもしれません。

もしスケジュールが許すなら、ふらりと1人で旅行に出かけるのも、ソロタイムの過ごし方のひとつです。

私たちの思考や感情は、周囲の人間関係や環境から、常に強い影響を受けています。

普段顔を合わせる人や環境から離れ、いつもと違う環境でひとりぼっちの時間を過ごすということ。

ソロタイムが私たちにもたらしてくれるのは、いつもとは違う思考であり、いつもとは違う感情なのです。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

私は民間会社の中小業のある会社に35年近く勤めて、2004年(平成16年)の秋に定年退職し、

多々の理由で年金生活を始めた。

そして定年前の私は、現役のサラリーマン時代は数多くの人たちと同様に多忙で、

家内は我が家の専守防衛長官のような専業主婦であり、日常の洗濯、買い物、料理、掃除などで、

家内なりの日常ペースがあり、この合間に趣味などのささやかな時間で過ごしてきた・・。

こうした家内のささやかな時間を壊すのは、天敵と私は確信して、

定年後の年金生活を始めた当初から、私は午前中の殆どは、平素の我が家の買物として、

家内から依頼された品を独りで、スーパー、専門店で求め、買物メール老ボーイとなっている。

この後、独りで自宅から3キロ以内の遊歩道、小公園などを歩いたりして、

季節のうつろいを享受している。

この間、私が定年後する直前に、家内の父が病死され、

家内の母は我が家より遠い地で、独り住まいとなっている。

そして家内の母は、自身の身の周りは出来ても、

大掃除、季節ごとの室内のカーテン、布団、暖冷房器具、衣服、庭の手入れなどは、おぼつかなくなり、

長女の家内は季節の変わるたびに、7泊8日前後で母宅に泊りがけで行っているのが、

10年間ぐらいまで恒例となっていたが、これくらいは私にとっては、気分転換で良好と思ったりしてきた。

私は『おひとりさま』の生活となった当初は、漠然としながらも、

私たち夫婦のささやかながら安楽な日々が、いつまでも続くことは叶わなく、

無念ながら、どちらかが、いつの年には片割れとなり『おひとりさま』となる。

こうした状況を思案させられた時、私は家内より先にあの世に旅立つことを思い、

残された家内が生活に困苦しないように、私は公正証書の遺言書を作成したのは、

定年後の年金生活を始めて、まもない時であった。

しかしながら、この世は予期せぬことがあり、万一、家内に先立たれて、

私が独りぼっちの『おひとりさま』の生活になることも考えられるので、

特別予行演習かしら、と思いながら私は叱咤激励をして過ごしている。

そして平素の私は、家事の全般の料理、掃除、洗濯などは、家内にお願いしているので、

恥ずかしながら、掃除、洗濯、料理などの家事に関して、いつまでも初心者の若葉マークのような身であり、

戸惑いながら行っているのが、実態となっている。

私は平素は亡き母の遺伝を受けて、男の癖におしゃべりで、何かと家内とは談笑を重ねているが、

『おひとりさま』の生活をしていると、話し相手がいなく寂しいのが、本音である。

しかしながら、人は誰しも孤独を感じる時がある、と学んできた私は、

ひとりを愉しむ時を過ごしている。

こうした人生に対して楽観プラス思考を深めたのは、過ぎし2010年8月下旬の頃に、

医学博士で病院長の帯津良一(おびつ・りょういち)さんの本を読み、多々教示されたりしてきた。

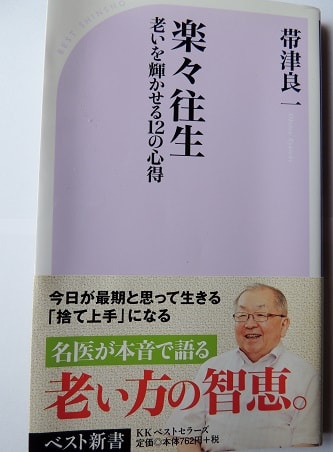

やがて2011年〈平成23年〉の秋に、氏の『楽々往生 ~老いを輝かせる12の心得』(ベスト新書)を購読したりした。

そして精読しながら、私は何かと大いに励ましを受けた一冊であった。

この本の帯に明記されている『楽々往生のための心得』として、

《 ◎いくつになっても、ときめきをもつ

◎「定年」で終わりにしない

◎ひとりを愉しむ

◎自分なりの「養成法」をもつ

◎敗れることも必ず想定に入れる

◎できるだけ身軽でいる 》

このように記載されていることを私は多々教示されて、私のセカンドライフの格言としている。

(意味合いが想像して、ご理解できない方は、この本をお読みください。)

このように私は独り遊びが上手になり、今回の精神科医の名越康文さんが、ご提示された

『「ひとりぼっち」の時間を今あえて勧めるワケ』は、そうですよねぇ・・、と同意したりして、

やがて微苦笑させられたりした。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪