100円ショップ業界がざわついている。

セブン-イレブンでは、8月までに

「ダイソー」商品の取り扱い店舗を約2万1000店まで広げるという。

ドラッグストア大手のツルハホールディングスでは、

キャンドゥなど100円均一を導入した店舗が、50店舗を超えた。

そのキャンドゥは、2022年1月5日に晴れて、

イオンの連結対象子会社となった。

両社は、早くも5カ年計画を打ち出し、2021年11月期時点での1180店を

2026年11月期には2000店まで増やす目標を掲げた。

これにはイオン店舗内への積極的な出店が欠かせないだろう。

こう見ると、コンビニ、ドラッグストア、総合スーパーという別業種からの

ラブコールを100円ショップが、一身に集めているような景色だが、

裏を返せば、互いに支えあわなくては、小売り業態自体の先行きが厳しいともいえる。

100円ショップには、集客力があると他社は言うが、

単独で踏ん張っていけるかは微妙だ。

以前の『「安いモノ天国」日本のこの幸せな生活が終わる日』でも書いているが、

いま日本を襲っている物価高は、100円ショップにとっても痛手となる。

原材料高に、輸送コスト、国内外の人件費などの上昇は、

定価を簡単に上げ下げできない均一価格ビジネスにとっては、利益を削るだけだ。

キャンドゥが利益確保のために、100円以上の高価格帯商品の割合を増やし、

最高価格を1500円まで引き上げるとの報道があったが、

どこも同じような事情だろう。

100円にこだわり続けるセリアが、どこまで踏ん張れるか、

といつも書いているが、はらはらする。

さらに、もう一つじわじわ利益を削りそうなのが、キャッシュレス決済の導入だ。

そもそも薄利多売の低価格ビジネスに、キャッシュレスのメリットは小さい。

専用端末を導入し(マルチ決済端末もあるが、複数台置いている店舗も多い)、

さらに決済事業者に数%の決済手数料を払う。

高額商品を扱う業態ならまだしも、

100円、200円の売値で3、4%もの手数料を払っては、割にあわないだろう。

しかし、世の流れはキャッシュレス化、セルフレジ化だ。

「うちはできません」ではそろそろ許されない。

☆急激に進む100円ショップのキャッシュレス化

2月からダイソーは、PayPayに加え、楽天ペイ、メルペイ、auPAYなどの

主要コード決済を本格導入した。

電子マネーやカード払いにも対応しており、現金がなくても、気軽に買い物ができる。

キャンドゥも、主要コード決済に対応しており、

今後はイオングループの一員として、

WAONや独自コード決済「イオンペイ」にも力を入れてくるだろう。

さらに、セルフレジ化も進んでいる。

セリアやダイソーで導入しているのは、

商品のバーコードを買い物客自身が読み取るセルフスキャン方式だ。

ダイソーが導入しているレジは、

支払い手段として現金・キャッシュレスのいずれも選べる。

コロナ禍の非接触ニーズにいち早く対応したともいえるが、

セルフスキャン式には、落とし穴もある。それは、スピードだ。

筆者が体験した店舗では、有人レジに比べ、

セルフスキャンレジのほうが、明らかに列が長かった。

それは当然だろう。

一般客が商品のバーコードをスキャンするのと、

レジになれた店員がスキャンするのでは、読み取りにかかるスピードが違う。

バーコードがどこにあるのか、なかなか見つからなくて戸惑うことも多い。

コンビニでも増えてきたセルフスキャンレジだが、

2、3品しか買わないコンビニならまだしも、

100円ショップで、こまごました商品をカゴ一杯に買う時には難儀する。

セルフスキャンなら、品数を少なくしようと考えてしまうほどだ。

それでもレジ人員を減らすことのほうが、長い目で見ればコスト面で釣り合うのだろう。

現在のところ、すべての店舗がキャッシュレス決済に対応しているわけではないが、

この方向からの逆戻りは多分ない。

売値を細かく変えられない均一価格商売で、

キャッシュレス決済手数料の負担に見合うだけの儲けを出そうとすれば、

やはり100円ポッキリ商品の割合は、じわじわ減っていくのではないだろうか。

☆コロナ下需要に対応したアイデア商品も

200円以上の他価格帯が、この先増えていくとして、

では今100均で買っていいものとはなんだろう。

筆者はこれまで「季節イベントもの・お試しもの・割高でも少量でいいもの」と答えてきた。

たとえば、季節イベントかつ、お試しものの代表が、

近年100円ショップが、力を入れているアウトドア・キャンプグッズだろう。

100円の商品だけでなく、500~1000円で、

折り畳み式チェアやテーブル、簡易テントにバーベキューグリルなどの大物が買える。

アウトドアつながりで人気のフィッシングギアも豊富で、

特にダイソーで販売していたリール単体500円~、ルアーロッド1000円、

振出し竿700円~は、発売当初はすぐに売り切れるほどだった。

「やってみたい」というエントリーに、

それらが割安で買える100円ショップはぴったりだ。

飽きれば抵抗なく処分できる金額ですむし、本気になれば専門店に足を運べばいい。

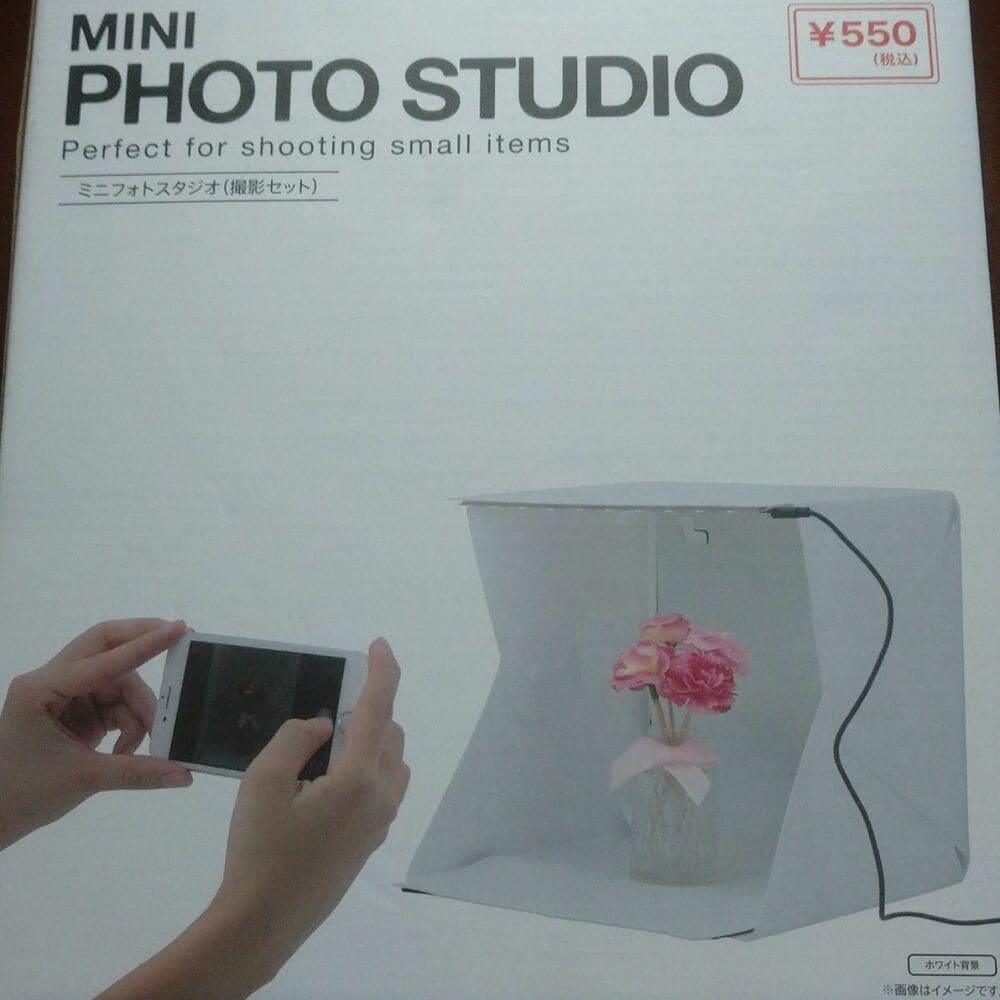

また、時流をとらえるのがうまい100円ショップならではアイテムもある。

インスタやYouTubeの動画撮影に役立ちそうな便利グッズだ。

スマホを首にかけた状態で手元の撮影ができるホルダー(220円)は、

料理や作業のライブ配信に便利だろう。

また、スマホホルダーとリング型のLEDライトのセット(550円)は、

自撮りやリモート通話に欠かせない。

商品レビューに使えるミニフォトスタジオも、

LEDライト付きで550円とは、ありがたい価格だ。

コロナ禍でおうち時間が増えた中、気軽に動画やレビューをアップしたいが、

何をどうそろえれば・・・という要望に応えるグッズが、

すぐに揃うのはさすがというところ。

ただし、ご覧の通り100円では買えないが。

さて、「少量でいいもの」の代表は食品だ。

少しあればいいスパイスや製菓材料なら、割高でも小サイズを買うほうが、

ムダがないという意味だ。

逆に言うなら、100円ショップで食品を買うメリットは、

そのくらいしかなかったからだ。

レトルト食品なら100円を切るPBもあるし、

ペットボトル飲料や菓子類も、ドラッグストアのほうが安く買える。

これまでポイントもつかずセールもない100円ショップで、

食品を買うメリットは、限りなく低かったのだが、

今後は形勢逆転があるかもしれない。

そのカギは、相次ぐメーカーの食品値上げ宣言だ。

☆値上げ予定の食品は100円ショップではどうなるのか

セリア以外の大手100円ショップでは、実に幅広い食品を扱っている。

2022年から値上げが本格化している食品のうち、冷凍・冷蔵品を除くとだいたいこんな顔ぶれだ。

・調味料(醤油・マヨネーズ・ケチャップ・ソース・ドレッシングなど)

・パスタソース、カップ麺、袋麺、ふりかけ、お茶漬けの素・即席みそ汁、缶詰

・ペットボトル飲料、コーヒー

結論から言えば、メーカーにこだわりがなければ、

値上げ予定カテゴリーの食品は、ほぼすべて100円ショップでも買うことができる。

ではその価格差はどうか、いくつかの店をまわって調査してみた。

まず、高騰が懸念される小麦粉は、

同じメーカー物で100円ショップでは、500gのものがスーパーでは、

200円以上で売られていた。

これなら十分優位性がある。

パスタは太さと分量がかなりバラバラだが、

100円ショップでは、400~500g入りが多かった。

イオンでは500gで98円があったので、こちらは微妙な勝負。

逆に少量サイズしか売っていなかったのが、

しょうゆ、ケチャップ、マヨネーズ。

これらはディスカウントスーパーか、ドラッグストアで、レギュラーサイズを買うほうがよさそうだ。

同じメーカー物でも、スーパーと100円ショップで明確な分量差があったのが、

お茶漬けの素。

100円ショップでは4袋入り、スーパーでは8198~218~218円と、

分量が倍で価格も約2倍とわかりやすい。

この先値上げされるとすれば、100均で2袋買ってトントンか。

カップ麺の「カップヌードル」は、

100円ショップで買えたのは、通常サイズの8割入り(57g)で、

同じものがスーパーでは108円だった。

価格差はあまりない。

もし、スーパー店頭で値上げ対象になれば、100円ショップで買うほうが賢いとなる。

スーパーやドラッグストアの店頭で、

各メーカーの食品がどの程度の値上げになるかは、これからだが、

今まで98円という値付けをされていたものが、

100円を超えてくるようなら、100円ショップで買ってもいいことになる。

200円、300円、500円商品が増え続ける100円ショップとはいえ、

食品をいきなり200円には上げにくいからだ。

ただし、内容量は100均仕様となるので、内容量は若干削られそうだ。

とはいえ、食品値上げが100円ショップをも、苦しめることは想像にかたくない。

食品インフレにいつまで耐えられるか。そこも注視していきたい。(※記事内価格は税抜き)。

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

私は平素の我が家の買物を年金生活を始めた2004年の秋の当初より、

家内の依頼された品を求めて、スーパー、専門店に独りで買い物に行く、

買い物メール老ボーイとなつている。

こうした中で、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどで、

買い物をしてきたが、何よりも驚いたのは、

ドラッグストアでお菓子、お醤油まで、コンビニの店頭商品があり、

お店の販売形態商品の境界線がなくなった、と感じたりした。

長らくデフレが続いている日本に於いて、やがて原料の高騰により、

販売商品が値上げしないで、耐えられないので、

諸物価高騰の時代を迎えている、と思い馳せたりしてきた・・。

今回、100円ショップの切磋琢磨の企業努力しながら、熾烈な競争を学んだりし、

私は年金生活の身で、買い求める立場からしても・・、

ただ溜息ばかりしている。

</picture>

</picture>

</picture>

</picture> </picture>

</picture>