我が医学部時代の恩師であられる中村観善先生著「小論文」の紹介が続くが。

本日紹介するのは表題のごとく、抽象的な「概念」に関して論じられた小論文である。

それでは、その一部を以下に引用させていただこう。

< 要旨 >

概念は普遍的固定的なものとして捉えられてきた。 しかし、認識の網を具体化することにより概念はこの中をアメーバが偽足を出して動くように、広がりを持ち、常に動くものである事を発見した。 概念が広がりを持ち、常に変動するものとして捉えられることにより、概念の真の姿が明らかになった。 認識の網は個人により異なるため、概念も個人により異なるものと捉えることができる。

≪ はじめに ≫

認識により概念が生まれると考えられるが、人間個人の認識の問題を論じることが少なく、人類の自然に対する認識、特定の階級の社会に対する認識などが多く論じられてきた。 従って、概念は世界を反映した固定的なものとして捉えられてきた。 認識された内容の構造が問われることがなく、認識の網の具体化はなされなかった。

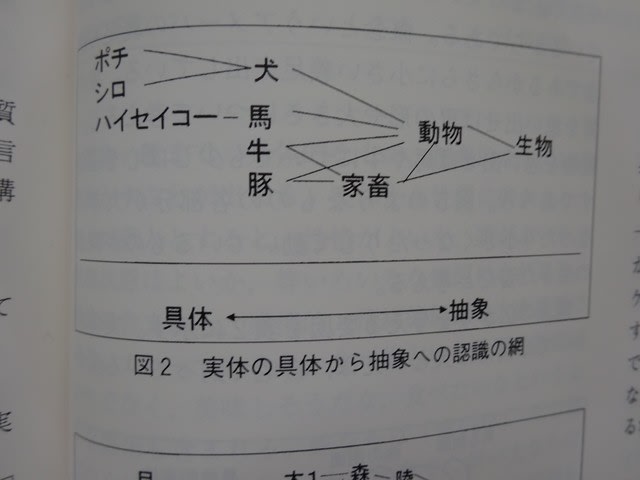

著者は認識の網を具体化し、概念はその網の結節点の周りに広がりを持ち、アメーバのように偽足を出して動き回るものとして捉えることにより、現実の概念の姿を捉える事が出来た。 動物概念の具体的な像を提案する。

概念の網がはっきりとは知られていなかったため、概念を認識の網の上に広がったものと考えることが今まででなかった。 従って概念がどのように広がるかについて具体的に検討されたこともなかった。

(以上、小論文内の挿入図表を引用させていただいた。 原左都子の余談だが、中村先生による上記挿入図表をご覧いただけると、中村先生が小論文内で言わんとされている論点が分かり易いかと考える。)

(途中、大幅略。)

≪ 考察 (長文のため、一部のみを引用させていただく。 ≫

概念の内容について、内包と外延ということが言われる。 内包とは色、形、動きなどの内容で、外延とは例えば家畜なら牛馬羊など、家畜という概念が示す範囲である。 外延が大きくなるほど内包は貧しくなると説明される。

概念は論理的なものとして捉えられる傾向が強かったので、概念の中に感情的、情緒内容を含めるかははっきりしなかった。 概念にそれを含めるとはっきり宣言したことは意義があると思われる。

哲学においては、自然または社会に対する人類の認識について論じられたため、認識は動的なものにならなかった。 心理学においては、認識内容が感覚、知覚、表象、概念と進むと考えられたが、表象も概念も具体化されることがなかった。 概念は広がっているものと捉えたのは著者が初めてであるし、更に常に動いていると捉えたのも著者が初めてである。 広がりを持ち常に動いている概念についての著者の提案は概念は本当の姿を捉えた初めての提案である。

(以上、我が恩師著「小論文」よりごく一部を引用させていただいたもの。)

私見に入ろう。

「概念」(哲学用語としての意味合いは、事物の本質を捉える思考の形式)。

「認識」(同じくこれも元来哲学用語であるが、知識が主として知り得た成果を指すのに対し、認識は知る作用および成果の両者を指すことが多い。)

我が2度目の大学1,2年次にも、これらの用語を学問対象としている「哲学」に自ら好んで没頭したものだ。 (3,4年次以降はさすがに大学院進学を視野に入れていた故に、専門分野の学問に励んだものだが。 更に参考だが、我が2度目の大学には当時“文理学部”なる学部があり、「哲学」分野の講義が充実していた!)

何だか、医学部時代の恩師であられる中村先生と我が“思考回路”が偶然ダブっているのではないか、との(恐れ多くも)大いなる勘違いに陥りそうでもある。

いやいやそれならば尚更、その頃に中村先生にお会いしておくべきだったのかも…