2015年1月15日記事:これからもささやかにhttps://blog.goo.ne.jp/ahanben1339/e/8b61a6d19d1f14daa2e222fd145941f5

「一昨日、ミレー展に行ってきました。

ミレーが描いたのは19世紀の終わり頃の農民。『レ・ミゼラブル』に描かれる世界の少しあとぐらいということになるでしょうか。下層階級の人々は本当に貧しくつましい暮らしだったんだろうな、今のように暖房器具があるわけでもない時代に、フランスの寒さの厳しい冬をどうやって過ごし乗り越えていたのだろう、絵をみながらそんなことをつらつらと思いました。

人の多さには疲れましたが、日常生活の時間を離れて、しばし違う時間軸に思いを馳せる貴重なひとときだっと思います。

寒い毎日が続いていますが、美術館の中庭を眺めてみると梅の花が開きはじめようとしているのに気がつきました。季節は少しずつ流れていっているんですね。

まだまだ落ち着かない日々は続いていきそうですが、自分の足元を見失うことなく歩いていければと思います。」

(画像はhttps://www.fashion-press.net/news/11461より)

妹が遺した大量の荷物を整理中ですが、自分自身のこともまだまだあふれかえっていて整理しきれていないなあとあらためて気づくこの頃。自己満足に過ぎませんが、ずっと書きたいと思いながら書くことができていなかった美術館めぐりをまた書こうと思います。

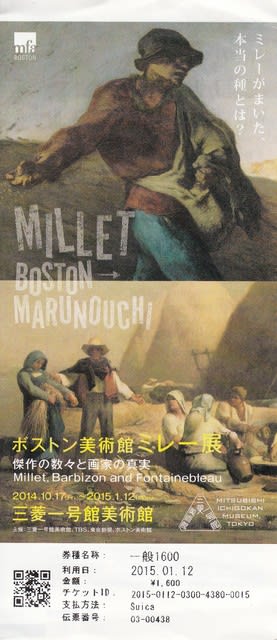

『ボストン美術館ミレー展』、2014年10月17日から2015年1月12日まで東京国際フォーラム近くの三菱一号美術館で開催されました。わたしがようやく訪れたのは最終日。労働紛争はもうすぐ終わる、きっとある程度は自分が納得できるかたちで終わることができると信じていてまだがんばろうとしていた頃でした。日中の居場所を使い捨てられるというかたちでなくして社会から孤立し続けていましたが、それでも帰郷するという気持ちはまだなく、自分の生活をなんとかしていこうとしていた頃でした(結果ボロボロになりましたけど・・・)。冷たい風が吹く中を一時間ほど並んだのは体にこたえましたが、煉瓦造りの建物とお庭が素敵な美術館で、素敵な時間を過ごすことができました。ミレーのみならず、フォンテーヌブローの森の狩りの様子が描かれた絵も素敵でした。

「たくましく働く農民や自然の様子に温かいまなざしを向け、ありのままの姿を描いたジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)。フランスのノルマンディー地方の格式ある農家に生まれたミレーは、19歳で画家の修業をはじめ、その後パリ滞在中には、生活のために風俗画や裸婦像も手がけ、1849年、パリ郊外のバルビゾン村に家族で移住しました。

1850年代にボストン出身の画家がバルビゾンに定住し、その後ミレーの名品を母国に持ち帰ったことから、自然を愛したボストン市民の間にミレー愛好熱が高まり、フランスを凌ぐほど優れた作品を市民が愛蔵しました。1876年のボストン美術館開館後、市民がコレクションを寄贈し、多くのミレー作品がボストン美術館に所蔵されています。

本展では、ミレー生誕200周年記念として、『ボストン美術館3大ミレー』と言われる《種をまく人》、《刈入れ人たちの休息(ルツとボアズ)》、《羊飼いの娘》をはじめ、選りすぐりのミレーの作品25点を中心に、バルビゾン村で活動したコロー、ディアズ、ルソーらバルビゾン派の画家、またミレーの影響を受けたクロード・モネらフランスの画家の作品など、総点数64点を展覧します。」(公式HPより)

ジャン=フランソワ・ミレー、《種をまく人》

1850年、油彩/キャンヴァス 101.6 × 82.6㎝

あまりにも有名な絵なので目の前に本物があるのだという実感がすぐにはもてませんでした。不思議な感じでした。岩波文庫のシンボルマークはこれだったのだかと・・・。

パリでエッフェル塔をみたとき写真で見すぎているのでこれが本物なのだという実感がわかなかった感覚と似ていたかもしれません。

「ミレーの絵に安らぎと親近感を感じる人びとは少なくないだろう。彼は人びとの日々の暮らしに注目し、人びとの記憶の片隅に残っているような懐かしい情景を描いているからだ。ミレーは大地の画家であり、また、民衆や農民の人間的空間、生活空間、居住空間を描いた画家である。

ミレーの「種蒔く人」はあまりにも有名である。画面は暗々としている。ハーフライト(半陰)の絵を多く描いた画家だが、それにしても「種蒔く人」の画面は暗い。ずっと向こうの方はいくらか明るい。大地を踏みしめる人間の姿と手が印象的だ。真暗闇ではものは見えない。あまりにも明るいところでは、すべてが平面的になってしまう。ものが浮かび上がって見える光、見えるのか、見えないのか、といった瀬戸際の光彩、このようなハーフライトにミレーの<まなざし>が注がれていたのである。ミレーは明暗の深い理解において自分の絵画のオリジナリティを大切にしている。」

(山岸健著『絵画を見るということ』、NHKブックスより)

http://www.art-library.com/millet/sower.html

「有名な絵画・画家」というサイトによると、「農家の生まれであるミレーは、幼い頃見た父の働く様子を思い出しながらこの「種まく人」を描いた」とのこと。ほぼ同じ構図の「種まく人」が山梨県美術館にあるそうです。

作品の表記が少しずつ違いますがそれぞれにしたがいました。

| 絵画を見るということ―私の美術手帖から (NHKブックス) |

| 山岸 健 | |

| 日本放送出版協会 |