(画像はhttps://www.fashion-press.net/news/11461より)

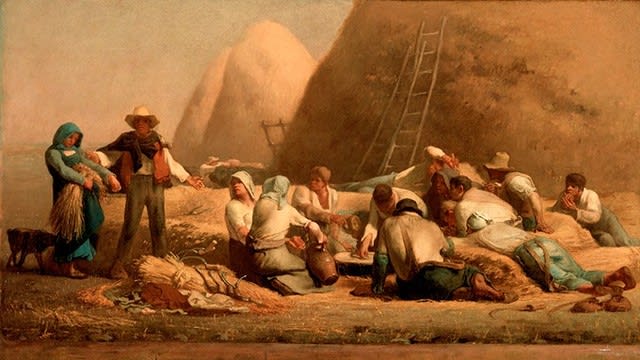

ジャン=フランソワ・ミレー、《刈り入れ人たちの休息(ルツとボアズ)》

1850‐53年、油彩/キャンヴァス 67.3 × 119.7㎝

「金色の穀物の大きな山の前に、仕事で疲れ果て汚れた刈り入れ人たちが描かれている。周りには道具が散らばり、左側では男性が刈り入れ人たちに女性を差し出している。

ミレーはもともと、旧約聖書のルツ記の物語を描こうとしていた。ルツは、落穂拾いをしているときに、後に夫となる土地所有者のボアズと出会う未亡人である。

刈り入れ人とその背後にある穀物の山に重点を置くことによって、ルツとボアズは中心的な焦点の外側の人物として描かれている。この作品の焦点は、二人の男女によるロマンティックな旧約聖書の信仰物語ではなく、暑く埃っぽい畑で休息をとる労働者たちのほうである。

ルツの顔は恥ずかしそうにうつむいており、ボアズは仲介者として働き、畑の労働者と彼女を視覚的に結びつけている。このように、ミレーは歴史と聖書に共通する労働者の重要性に焦点を当てている。

ミレーは、当時の農民を描いている。その舞台は、フランスの穀倉地帯であるシャイーの肥沃な平野である。1850年代、フランスの農村部では、自分の畑で働く人々の福祉よりも、個人的な利益に関心を寄せる不在地主が目立っていた。ルツの持つ、落穂拾いの成果であるわずかな穀物の束は、後ろにある穀物の山とは対照的である。ミレーの描いたボアズは聖書の物語の土地所有者ではなく、金持ちの土地を耕すために雇い入れられた物納小作人であった。

ミレーはこの作品を通し、多くの作品でもそうしているように、謙虚な生活の苦難と尊厳を尊重するよう促している。」

(https://www.musey.net/12491より引用しました。)

「ロマン・ロランに『ミレー』と題された作品がある。その中にバルビゾンでの暮らしの一端がうかがわれるつぎのような文章がある。(ロマン・ロラン、蛯原徳夫訳『ミレー』岩波文庫、50頁)

朝ミレーは庭で働き、掘ったり植えたり集めたりした。時には石工のように建物をつくったりした。弟のピエールと二人きりでワラぶきの小屋を庭の一隅に建てたこともあった。この運動がすむと、画室にはいって仕事をするのであったが、時には浮かんできた考えを壁にスケッチすることもあった。頭痛が起きると森の中をさまよい歩くのが常であった。「シダの上に寝て雲を眺めることほど、私にとて楽しいことはありません」と言っている。森は彼を狂喜と恐怖とでみたした。「森がどんなに美しいかを、一度あなたにお見せしたいものです。一日の仕事が終わった夕方、私はよく森の中を歩きまわり、そのたびにすっかり圧倒されて帰って来ます。静寂さと荘厳さとはまったく驚くばかりで、ほんとうに怖れおののくように感じるほどえす。

この森は、パリの南西部に位置するバルビゾンの集落に隣接しているフォンテーヌブローの森だ。テオドール・ルソーやミレーは、バルビゾンの村を拠点としながら自然と向き合って制作活動を展開した。19世紀のなかばにあいついでバルビゾンに定住したルソーやミレーを中心とする風景画家のグループは、バルビゾン派と呼ばれている。

(略)

彼は広大な自然の驚くべき広がりを、生き生きとした表情で表現することに心をくだき、そのために自分自身のまなざしと手を、身体と精神を、感性と知性と想像力を捧げたのである。ミレーの絵によってしみじみと大地と地平線を体験した人びとがいるのではないだろうか。人びとの暮らし、人と人との触れ合い、親子の情愛と結びつき、自然と大地と人びとの生活・労働に見られる季節感ー、これらのいずれもがミレーの絵画において生き生きと体験される。

ロマン・ロランは『ミレー』の最後の部分を「ミレーの作品は人も言うように、一年の仕事のすべてが描かれている、田園生活の詩である」という言葉でしめくくっている(同書、115頁)。」

(山岸健著『絵画を見るということ』、NHKブックスより)

| 絵画を見るということ―私の美術手帖から (NHKブックス) |

| 山岸 健 | |

| 日本放送出版協会 |