続きクーデンホーフ光子について触れる。

光子は 日本で長男と次男を産み

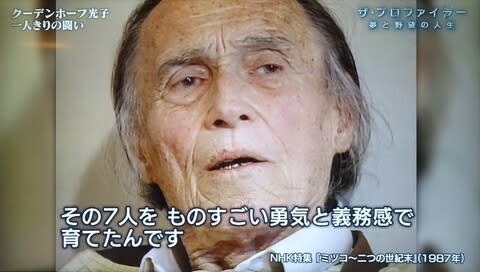

総勢 7人の子をもうけるが

夫ハインリヒが亡くなったとき

光子31歳 子供たちは

上が12歳 下が2歳半だった。

その子供たちを取り上げて見る。

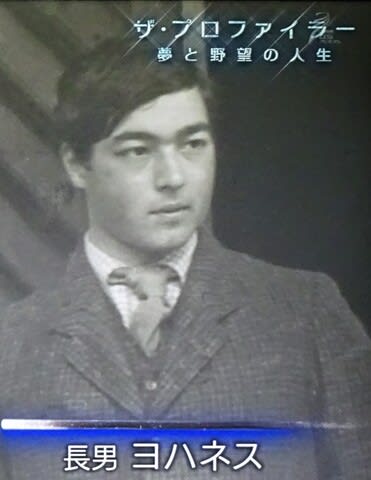

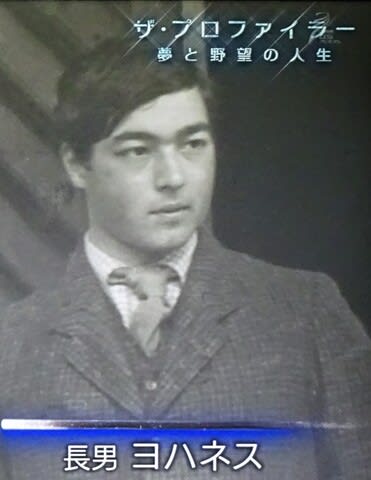

○長男:ヨハネス

(光太郎) 1893-1965

裕福なハンガリー系ユダヤ人の一族出身で

オーストリア=ハンガリー帝国

最初の女性パイロット

リリー・シュタインシュナイダー

(1891-1975)と最初の結婚する。

のちに

女優ウルスラ・グロースと再婚し

先妻の長女 ピクシーは後に

光子の心の支えになる。

○次男:リヒャルト

(栄次郎) 1894-1972

戦後の 1918(T7)年

リヒャルトが有名舞台女優

イダ・ローラント(1881-1951)と

結婚すると言い出すが

イダ・ローラントは

ユダヤ人で離婚歴が2度有り

加えて年齢が34歳で19歳のリヒャルトと

大きく離れていることから光子と対立し

リヒャルトは駆け落ちをしてしまう。

光子は死ぬまでリヒャルトを許さなかった。

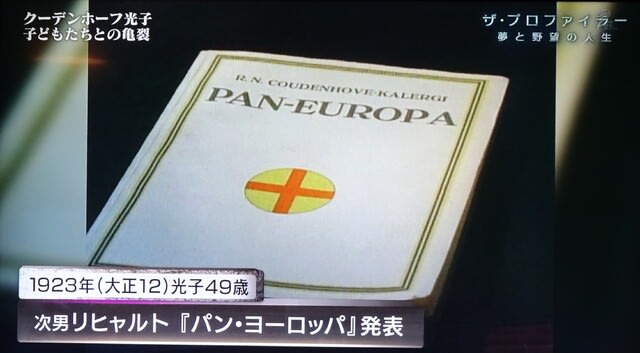

1923(T12)年

妻のイダの経済的支援で

「汎ヨーロッパ主義」を出版し

「ヨーロッパの28の民主主義国家が

アメリカのような一つの連邦国家として

まとまるべきだ」と唱えて

一躍ヨーロッパ論壇の寵児となる。

リヒャルトの母が東洋人光子光子の子であることがわかり

光子は“欧州連盟案の母”として知られる。

その後 リヒャルトはナチスに追われ

妻のイダ・ローランとアメリカに亡命した。

その逃避行が

不滅の人気のアカデミー賞映画

「カサブランカ」のモデルになっている。

*映画「カサブランカ」は

当ブログ(2011/4/10)で触れている。

*結婚歴は

1918(T')年 イダ・ローラント

(1881-1951)と結婚

1952年 アレクサンドラ・フォン・

ティーレ=ヴィンクラー伯爵夫人

(1896-1968)と再婚

1969年 メラニー・ベナツキー=ホフマン

(1909-1983)と再々婚

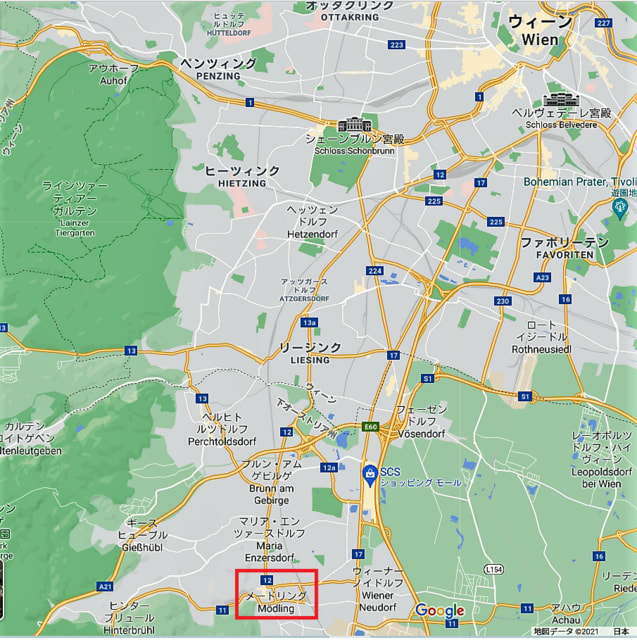

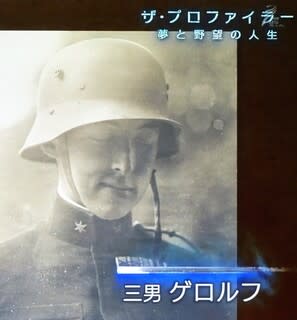

○三男:ゲロルフ

(ゲオルフ)1896-1978

1941年までプラハの日本大使館の

秘書兼報道官であり

プラハのカレル大学で

日本語と歴史の講師を務め

オリエンタルインスティテュートの

副学長を務めた。

なお 長女のバーバラ・クーデンホーフ

・カレルギー(1932-)は

オーストリアのジャーナリスト。

2001年 トマーシュ・ガリーグ・

マサリク クラスIVを受章している。

また三男のミャエル・クーデンホーフ

=カレルギー(1937-2018)は 画家で

2002年から日本で暮らしていた。

○長女:エリザベート 1898-1936

ウィーン大学で法律と

経済学の博士号をとり

最も優秀な頭脳を持っていたとも。

オーストリアの独裁者エンゲルベルト

・ドルフース首相(1892-1934)の

秘書を務めていたが その後

この首相はナチス党が政権を取った

ドイツに殺されため

パリへ亡命したが病気で若死にしている。

○次女:オルガ 1900-1976

母光子が脳溢血で半身不随になった時

25才であったが

光子の口述筆記を受け持ち

母の介護のため進学 婚期を逃し

生涯独身であった。

光子の死後 第二次世界大戦が終わると

チェコ兵によって収容所に入れられ

その後難民キャンプで暮らし、

ドイツで生活保護を受けながら、

貧しく孤独な生涯を終えている。

○三女:イダ・フリーデリケ・ゲレス

1901-1971

ウィーン大学卒業後

20世紀カソリック文学の

代表的作家になる。

○四男:カール 1903-1987

ギリシャで大学教授をして

スイスで文筆業に。

光子の晩年

光子死去時(1941)見守ったには

三女・オルガだけ 葬儀に間に合ったのは

三男ゲロルフ(44歳)と

三女イダ(40歳)だけであった。

当時 長男ハンス(48歳)は

妻がユダヤ人のためローマに

次男 リヒャルト(47歳)はアメリカへ亡命中

四男 カール(38歳)はギリシャに

長女 エリザベートはすでに亡くなっていた。

( )内は当時の年齢

7人の子供は

長女を除いて光子より永い生涯を終えている。

・ハインリッヒ・クーデンホーフ・カレルギー

1859-1906・46歳

・クーデンホーフ光子

1874-1941・67歳

・長男 ハンス(光太郎)

1893-1965・72歳

・次男 リヒャルト(栄次郎)

1894-1972・77歳

・三男 ゲオルフ(ゲロルフ)

1896-1978・82歳

・長女 エリザベート

1898-1936・38歳

・次女 オルガ

1900-1976・76歳

・三女 イダ・フリーデリケ・ゲレス

1901-1971・70歳

・四男 カール

1903-1987・84歳

また 7人の内3人が博士号を取得

2人が作家になっている。

*写真はNHK「ザ・プロファイヤー」から