今日(10月6日)

ドキメンタリスト「牛山純一」(1930-1997)が

肝不全で亡くなった日。(享年67歳)

来年 没後20年になる。

かつて テレビで観た「すばらしい世界旅行」の

制作者 牛山純一 の記念ライブラリーがあるという

茨城県「龍ヶ崎市立中央図書館」へ

玄関入口にある案内板

牛山は 代表作「老人と鷹」

(1962年 カンヌ・ユーロビジョン・グランプリ)や

「すばらしい世界旅行」などで

映像の世界に「ドキュメンタリー分野」を確立し

世界的なプロデューサーと称賛された。

ライブラリーには

世界中を飛び回って収録した

貴重な映像作品752本が

ビデオとして保管されており

月1回2作品が 館内のビデオ鑑賞コーナーで

公開されている。

まだ 海外旅行が 高嶺の花だった時代に

世界各国の風俗・文化・歴史など

貴重な映像を紹介した

当番組に見入ったものだ。

1966年から1990年まで

毎週日曜日に放送された

「日立ドキュメンタリー すばらしい世界旅行」の

放送回数は 1010回を数えた。

そして 山本直純作曲の オープニング曲

小林亜星作曲の

エンディング「日立の樹」

(この木なんの木気になる木)が

聞こえてくる。

また ナレーター久米明の声も

( 参照 You Thube )

牛山と龍ケ崎市の関わりは 小学6年生の時に

東京都内から当時の大宮村(市内宮淵町)に移住し

龍ヶ崎中学校(現竜ヶ崎一高)を卒業するまで

龍ケ崎市で過ごしたことから

生前からの希望で

第2のふるさと龍ヶ崎市に

代表作600本が寄贈された。

2階ギャラリーには 写真やトロフィー・盾など

ゆかりの品々が展示されている。

「すばらしい世界旅行」Tシャツ (管理人所有)

牛山が通った 竜ケ崎一高(旧龍ヶ崎中学校)

埼玉県新座市にある「平林寺」に眠る。

戒名「映光院純徳報真居士」

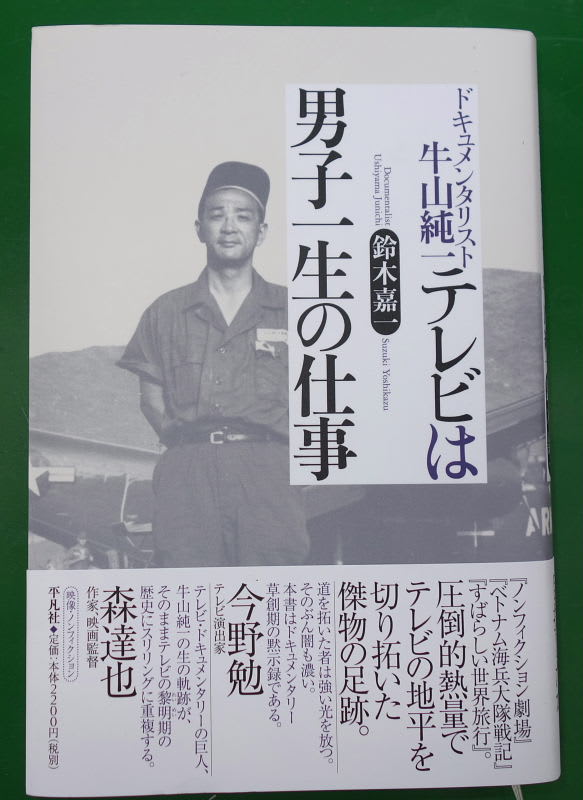

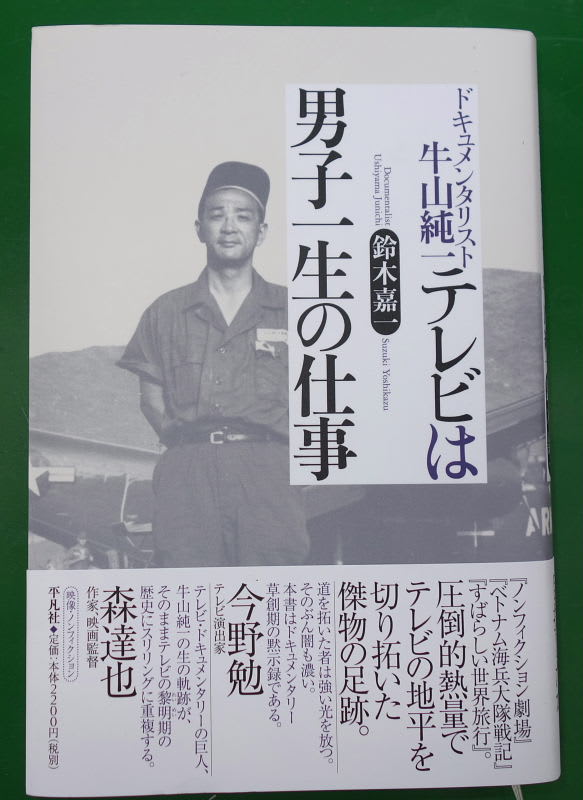

《追記 》

「テレビは男子一生の仕事:

ドキュメンタリスト牛山純一」が

今年 平凡社から出版された。