J408は快適に作動しているが,もうひとつ26cm級のJ106γを入手したので,制作してみた。

今回は,Arduinoを書き込み機として使用して,チップをBoardから抜き取って,基板に移植するという方法をとってみた。MetaboardもUNOも1つずつしかなく,UNOはともかく,Metaboardはすでに在庫がないと聞く。GMCに使ってしまうともう予備がなくなってしまうからだ。それに,チップ単体なら250円から350円。350円のものはbootloaderが書き込んである。UNOは3000円もする。いちいち買っていては勿体ない。いったんスケッチを描き込めば,USB入出力は必要ない。というケチケチ作戦。

bootloaderの書き込み

これをしないとAVRにはスケッチを書き込めない。いろいろ調べたが,以下のようにすると上手くいった(と,思う?)

【自分のためのメモ】

Arduino UNOによる。

1.UNOにArduinoISPを書き込む。 (ArduinoIDE→examples→ArduinoISP→uproad)

boardはUNO

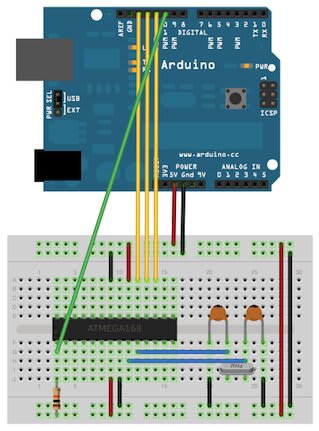

2.ブレッドボードにブートローダーを書き込むチップをはめて配線

3.tool→board→UNO(Metaboard)

4.Burn Bootloader→Arduinoas ISP

だめ。失敗。コネクターをよく調べなさいと出る。参考にしたのが,UNOではなくてその前のArduino Duemilanove 328の記事はネットにあるのだけれど,,,,

ここに

http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP

外部クロック付とそうでない配線例があった。

外部発振用のXtalを取り付けて再度書き込み。

この配線で成功。

念のために,UNOのチップを外して,書き込んだチップと交換。

Blinkを試す。

OK!!できました。これでbootloader書き込みなしの生AVRでも利用できる。

【チップの作動状態を試す】

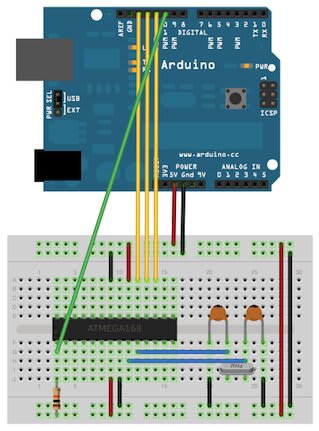

bootloaderは今後使うとして,まえにプログラム書き換えに成功したチップをMetaboardから外して,ブレッドボード上で上手くいくかテスト。(自分の書いた配線図のチェック)

配線図。

SWはおくとして,一応LM78L05を入れておいた。チップ保護のため。

動きましたよ!!理屈では分かっていても,やっぱ動くとほっとしますね。

J408と同じプログラム。このプログラムはPriodの平均値が表示されるので,計測には非常に便利。1時間以上測って計算すると,この辺で0.2uSv/h程度となる。知人の放射線技師に尋ねると,職場でも同じくらいの値とのこと。J408でのことですが,結構正確じゃん!!

【昇圧基板づくり】

この配線図に基づいて進めます。

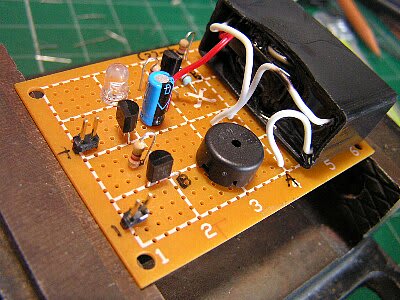

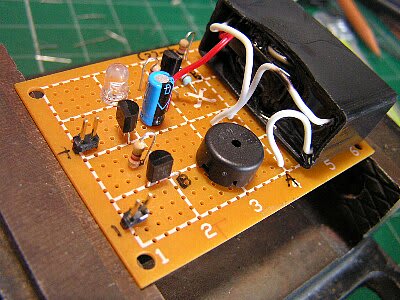

こんな感じ

後ろのジャンパはブザー配線。

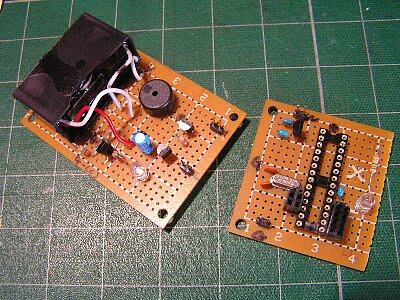

【Arduino基板の作成】

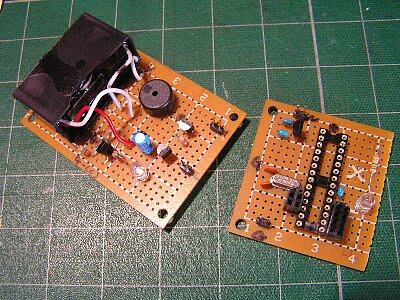

ブレッドボードで確かめたとおりに

基板完成。

いよいよあとは組み込みだ。・・・・今回はお気楽に両面テープで,安上がりに。

今回は,Arduinoを書き込み機として使用して,チップをBoardから抜き取って,基板に移植するという方法をとってみた。MetaboardもUNOも1つずつしかなく,UNOはともかく,Metaboardはすでに在庫がないと聞く。GMCに使ってしまうともう予備がなくなってしまうからだ。それに,チップ単体なら250円から350円。350円のものはbootloaderが書き込んである。UNOは3000円もする。いちいち買っていては勿体ない。いったんスケッチを描き込めば,USB入出力は必要ない。というケチケチ作戦。

bootloaderの書き込み

これをしないとAVRにはスケッチを書き込めない。いろいろ調べたが,以下のようにすると上手くいった(と,思う?)

【自分のためのメモ】

Arduino UNOによる。

1.UNOにArduinoISPを書き込む。 (ArduinoIDE→examples→ArduinoISP→uproad)

boardはUNO

2.ブレッドボードにブートローダーを書き込むチップをはめて配線

3.tool→board→UNO(Metaboard)

4.Burn Bootloader→Arduinoas ISP

だめ。失敗。コネクターをよく調べなさいと出る。参考にしたのが,UNOではなくてその前のArduino Duemilanove 328の記事はネットにあるのだけれど,,,,

ここに

http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP

外部クロック付とそうでない配線例があった。

外部発振用のXtalを取り付けて再度書き込み。

この配線で成功。

念のために,UNOのチップを外して,書き込んだチップと交換。

Blinkを試す。

OK!!できました。これでbootloader書き込みなしの生AVRでも利用できる。

【チップの作動状態を試す】

bootloaderは今後使うとして,まえにプログラム書き換えに成功したチップをMetaboardから外して,ブレッドボード上で上手くいくかテスト。(自分の書いた配線図のチェック)

配線図。

SWはおくとして,一応LM78L05を入れておいた。チップ保護のため。

動きましたよ!!理屈では分かっていても,やっぱ動くとほっとしますね。

J408と同じプログラム。このプログラムはPriodの平均値が表示されるので,計測には非常に便利。1時間以上測って計算すると,この辺で0.2uSv/h程度となる。知人の放射線技師に尋ねると,職場でも同じくらいの値とのこと。J408でのことですが,結構正確じゃん!!

【昇圧基板づくり】

この配線図に基づいて進めます。

こんな感じ

後ろのジャンパはブザー配線。

【Arduino基板の作成】

ブレッドボードで確かめたとおりに

基板完成。

いよいよあとは組み込みだ。・・・・今回はお気楽に両面テープで,安上がりに。