2018.3.3訪問。秋葉のクロマツは田園調布にある。あのバブル時代「田園調布に家が建つ」といギャグも生まれた高級住宅街です。そんな場所に本当に巨木なんてあるのか?だいたい1月に図書館から借りてきた巨樹・巨木の本に掲載されてる所在地は結構怪しいのだ。本が出版になった後に日本全土で市町村統廃合があったせいか、本に掲載されてる住所をWEB地図に入力して、何度「見つかりません」となったことか!?と。懐疑的なまま歩き出す。

しかしだね。高級住宅街の田園調布が、まさかの高低差!軽く坂を登ったあと、ど〜んと大きく坂を降りるで、すぐさま目の前にど〜んと上り坂になる。で、坂を上りきると再びすぐに下り坂。

え〜と?今時は土地造成するとある程度は坂を均すもんですが、田園調布を開発した時代は自然のままの勾配で土地に住宅をたててったのだろうか?

愚痴りつつも足は止めない。時刻は既に15時回っちゃいました。確か大倉山駅を出た時はまだ14時半くらいだったから、巨木探訪しよう!と気軽に決めたんだけども。こうなんども坂を上り下りしなきゃならんとは思いませんでした〜。

ぼやいてたら坂の奥に大きな木が見えた。

あれだ!あれが目的の秋葉のクロマツだっ。

喜び勇んで坂を降りる私。

ところが、どこにもあの木に行ける道がない。目の前に登れる石段はあるけども、それは個人のお家に続くもの。石段を上がると民家につながってるんですよ。マジか〜。

念の為にプリントアウトしてあった地図を取り出す。

もしや?細い道が途中で途切れてるけども、北側からなら行けるかも?予想を立てたものの、その道は降りた坂を一度上がらねばならない。でもって、行ってみないとわからない。

引き返し、坂を上り道が二股に分かれるポイントまで戻る。恐る恐るY字の右側を進む。

左折れ出来る道を見つけた。ってか、その道の先は急な下り坂になっていて。

これしかない道でした。細い。道ってか路地。これが田園調布か?奥深いわ〜。

あった!着いた!

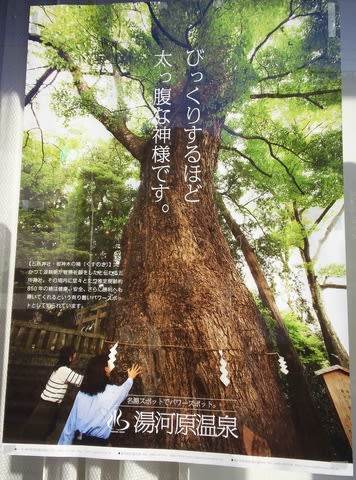

見ればわかりますが、「秋葉のクロマツ」は都指定の天然記念物です。立派な巨木。これさ、先日紹介した日本一の善養寺さんの影向の松と同じクロマツなんだよね。でも秋葉のクロマツはすっくと立ってます。

「秋葉のクロマツ」の名前の由来は、根本に祀られた秋葉神社から。

巨樹・巨木の本によりますと、

秋葉のクロマツ

樹高15メートル

幹回り:3、9メートル

樹種:クロマツ

樹齢:不明

所在地:大田区田園調布5−3−19

照善寺の所有地に立っている。主幹は直立し、地上7メートルあたりで四方に枝を広げている。

松としては都内では江戸川区の「善養寺の影向の松」に次ぐ巨木」本より

この巨木とっても写しづらいです。

木は大きいんだけど、離れて撮影するスペースがない。隣は民家だし。本には照善寺の所有地って書いてあるけど、路地に寺がある雰囲気がない。あの急坂の馬坂を降りて坂の下へ行くとあるんだろうか?でもそんな体力の余力がない。大倉山の上り下りを何度も繰り返して削られてしまったのです。

路地をぎりぎりまで下がり民家を入れて撮影してみました。ちなみに、上の画像奥はもう下り坂で、ぎりぎりまで下がった路地の反対側が、逆の下り坂です。描写が下手でごめん。尾根道みたいなもの。で、てっぺんに松がある感じ?わかります?

さてと、帰ろう!田園調布駅へ引き返す。にしても、携帯電話は沈黙したまま。ねえダンナ電話1本入れろよ〜。なぜにかけて来ないのか?あ。スマフォはね、もってるの確認してあります。大倉山公園の梅林で、ピンクのしだれ桜を眺めていた時に「定期入れ落としたって、それスリにあったんじゃないの?」と聞いてみたら「スマフォはここに」って見せてくれたんだもの。

駅のホームでもう一度大倉山駅行きに乗るか迷った。しかし私には大倉山の急坂を上る体力が残ってなかった。迷ってると、大岡山行きの東急目黒線が入ってきた。

帰ろう〜。

大倉山で乗り換えの電車はなんと、田園調布線の長津田まで直行の急行だった。ラッキー。座れたし。で、楽々と帰宅したら、留守電が3件入っていた。

不吉。

数が不吉だ。

再生〜。

『1件目を再生します「大倉山記念館です。お探しの定期入れが届いております」時刻は15時4分です』

あ!あったんだ。

『2件目を再生します「あ〜連絡がとれないんですけどぉ〜え〜〜」時刻は15時26分です』

ダンナ、大倉山記念館へいけ!

しかし、なぜに連絡先を自宅の固定電話にしたのか?そんで、なぜに私の携帯にかけてこないのか?

訳がわからないよ〜。

『3件目を再生します「あの〜拾ってくれた人がいてありました。あ〜、ごめんなさい。今から帰ります」時刻は15時59分です』

なんとかなったようです。疲れたのでお風呂に入ろう。

で、帰宅したダンナに「なぜに私の携帯にかけてこなかったのか?」尋ねた所、番号を知らなかったらしい。うそ〜ん。だって、前はちょくちょくかけてきてたじゃん。おかしいでしょ!

で、さらに聞いたら、どうもau→ドコモ→ソフトバンクなどと渡り歩いてスマフォも新しくしたら電話番号とか載せ替えしなかった模様です。

なら、こっちにオマエの電話番号をオシエロ!とも思うけども。それは教えてくれない。

そんで、記念館の事務所に提出した落し物の書類にどうして自宅の電話番号を記入したのか?受け取る気ないよね?

で、晩ごはん時ですわ。

ダンナ「いや〜、何度も駅と記念館と梅林を往復しちゃったよ。あれ見つからないと帰れないだろ?」

ハア!?

で、

落とした定期入れに東急ワンデーパスとパスモを入れてあり、しかも財布を持ってきてなかった事実が判明する。

なんだろか?呆れて物も言えんわ。

もうねこれは言っておかんといかん。言わせてもらうわ。

私「だいたい手提げ袋にあれもこれも入れとくからいかんのじゃ!」などと、怒らないように、喧嘩しないようにと穏やかに終わらせようとしてたのにっ。

私「手荷物は担ぐか身につけろ!手提げ鞄はダメ」と。どこの子供か!と母ちゃんみたいにやっちまった。

ネタはゲットしたけどな。あ〜あ。

あった!着いた!

あった!着いた!

大倉山記念館スタンプです。ちなみに掲載したのは開設30周年記念のスタンプですが、別に通常バージョンのスタンプもありました。

大倉山記念館スタンプです。ちなみに掲載したのは開設30周年記念のスタンプですが、別に通常バージョンのスタンプもありました。

砧公園今ここで、用賀駅から歩き午後2時5分に到着です。

砧公園今ここで、用賀駅から歩き午後2時5分に到着です。