年末に訃報が続くなぁ・・・。

個性派ヴォーカリストのジョー・コッカーが、2014年12月22日に

コロラド州クロフォードで肺がんのため亡くなっていました。

享年70歳。残念です。

ダミ声の魅力で言えば、この人でした。

ソングライターではなかったが、他人の曲でもコノ人の声で歌われれば

納得するしかない存在感が凄かったですよ。

出世作からして、ビートルズの

「ウィズ・ア・リトルヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」だし。

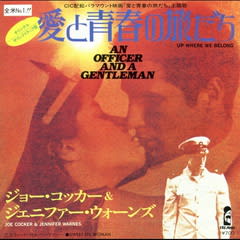

「愛と青春の旅立ち」テーマでの歌唱で、米国人と思われてるが。

れっきとした英国人で、やはり私は英国時代の方が好きだったなぁ。

※「愛と・・・」の時は酒で荒れて干されてたコッカー。ダメ元で

声が掛かっただけとか。

1944年5月20日、イングランド・シェフィールドで生まれたジョン・

ロバート・コッカー。

学校を中退して配管工として働きながら10代半ばにしてパブで音楽

活動を始めた。

グリース・バンドとともにライヴ活動を行い、ブルー・アイド・ソウル

的な唱法やライヴ・パフォーマンスが評判を呼んで、

1968年「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」の

カバーが全英チャート1位の大ヒット、さらに欧州や米大陸でも脚光を

浴びる。

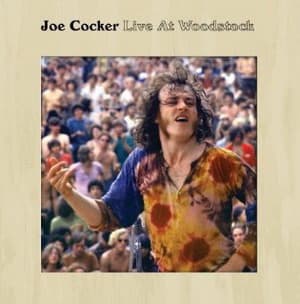

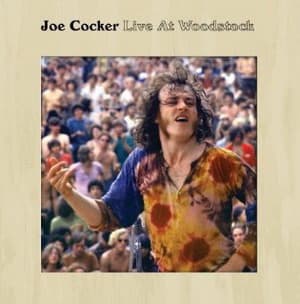

1969年にはウッドストック・フェスティバルに出演。公開された映画に

登場し、もがきながら歌うようなパフォーマンスと圧倒的にパワフルな

歌唱、絞り染めのTシャツ、ウエーブかかった長髪にモミアゲという風貌で、

全世界の鑑賞者に強烈な印象を与えた。

ここでも「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」の

吠えるような歌唱は圧巻で、私はオリジナルのビートルズよりコッカーの

バージョンの方がスキです。

両腕を激しく振りながら歌った彼のスタイルが、何も知らない聴衆からは

「神経系に異常があるのでは?」と思われた・・・なんて話もあるが

ザ・フーの「アイ・キャント・エクスプレイン」じゃないけど、有り余る

表現欲が自身の凄まじい歌唱でさえ、もどかしく感じさせていたのでは

・・・と、私みたいな只の鑑賞者は推察してしまうのです。

レオン・ラッセルの元制作された2枚目のシングル「Delta Lady」も

全英10位を記録。

続くアメリカ・ツアーは、これまたレオン・ラッセルが仕掛け人となり、

そのレビュー形態のツアーが話題となった。

「マッド・ドッグス&イングリッシュメン」と名付けられた、そのツアーは

商業的には成功に至らなかったが、フィルモア・イースト公演を収めた

ライヴ盤は後に名盤と呼ばれるようになった。

ただし、ツアーに疲れたコッカーは1972年に滞在先のオーストラリアで

大麻所持容疑で逮捕されてしまい、

活動停止を余儀なくされた挙句フル・アルバムを制作出来たのは、その

2年後だった。

しかし、ここで しぶとさを発揮するのがジョー・コッカー。

1975年にはシングル「ユー・アー・ソー・ビューティフル」がビルボードで

5位になり第一線に復帰。

同曲もビリー・プレストンのカバーなんだから、「人の歌を自分の物にして

聴く者のハートを鷲掴みにする」能力は凄いとしか言いようがありません。

ロマンチックなバラードであろうと、例のダミ声で魅せてしまうんだから

エライもんです。

その後、長年の薬物中毒とアルコール依存からの脱却をはかり、80年に

なって例の「愛と青春の旅立ち」主題歌が全米1位の大ヒット。

正直、サビに魅力が偏った楽曲だと思うが、そのサビをスケール豊かに

歌うコッカーは、以降大衆的な歌手として完全に認知され、様々なタイプの

歌を歌う事になった。

元フリーのアンディ・フレーザーが作った曲も歌ってたが、これはもう

フレーザーが(R・パーマーの「愛しき人々」のような)カリプソ風味の

曲を書くようになってからだから、いまいちピンと来なかったなぁ・・・。

コッカーの死を公表した代理人のマーシャル氏は

「間違いなく英国から生まれ出た最も偉大なロック&ソウルボイスだ」と

述べ、コッカー氏の死を悼んだとの事。

「カヴァーは原曲を越えられない」なんて言葉もあるが、コッカーには

当て嵌まらない。

コッカーが歌ったカバーで、印象深い曲を並べてみたいと思う。

「With A Little Help From My Friends」=邦題は「心の友」

「Feelin' Alright」=トラフィックのカバー。実のトコロこの曲のメイン

シンガーはD・メイスンなので、コッカーの歌唱は原曲以上にソウルフルに

響いている。

「Just Like A Woman」=原曲はボブ・ディラン。邦題は「女の如く」

「Don't Let Me Be Misunderstood」=邦題は「悲しき願い」。

アニマルズや尾藤イサオもカヴァー。

「I Shall Be Released」=原曲はザ・バンド。コッカーのダミ声が染みる。

「A Whiter Shade of Pale」=邦題は「青い影」。プロコル・ハルムの

デビュー曲にして英国ロックの金字塔的なプログレッシブ・ポップ・

ソング。

「Unchain my heart」=原曲はレイ・チャールズ。

コッカーの歌唱も本家と別な魅力あって凄い。

「Honky Tonk Women」=原曲はストーンズ。

コッカーの堂々とした歌いっぷりは、さすが。

「The Letter」=邦題は「あの娘のレター」。

「Delta Lady」=これは逆カバーでレオン・ラッセルがヒットさせた。

勿論コッカー版もヒット。

アルバムで言えば、最初の「With A Little Help From My Friends」かなぁ。

コッカーの声も若々しいし、バックにジミー・ペイジやS・ウィンウッドが

いるし、グリース・バンドも参加しているし。

ウッドストックの音源も発掘されたんだよな。

しばらくは それを聴いて過ごすかなぁ・・・。

ながらく名唱を有難うございました。

ジョー・コッカーよ永遠に。

個性派ヴォーカリストのジョー・コッカーが、2014年12月22日に

コロラド州クロフォードで肺がんのため亡くなっていました。

享年70歳。残念です。

ダミ声の魅力で言えば、この人でした。

ソングライターではなかったが、他人の曲でもコノ人の声で歌われれば

納得するしかない存在感が凄かったですよ。

出世作からして、ビートルズの

「ウィズ・ア・リトルヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」だし。

「愛と青春の旅立ち」テーマでの歌唱で、米国人と思われてるが。

れっきとした英国人で、やはり私は英国時代の方が好きだったなぁ。

※「愛と・・・」の時は酒で荒れて干されてたコッカー。ダメ元で

声が掛かっただけとか。

1944年5月20日、イングランド・シェフィールドで生まれたジョン・

ロバート・コッカー。

学校を中退して配管工として働きながら10代半ばにしてパブで音楽

活動を始めた。

グリース・バンドとともにライヴ活動を行い、ブルー・アイド・ソウル

的な唱法やライヴ・パフォーマンスが評判を呼んで、

1968年「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」の

カバーが全英チャート1位の大ヒット、さらに欧州や米大陸でも脚光を

浴びる。

1969年にはウッドストック・フェスティバルに出演。公開された映画に

登場し、もがきながら歌うようなパフォーマンスと圧倒的にパワフルな

歌唱、絞り染めのTシャツ、ウエーブかかった長髪にモミアゲという風貌で、

全世界の鑑賞者に強烈な印象を与えた。

ここでも「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」の

吠えるような歌唱は圧巻で、私はオリジナルのビートルズよりコッカーの

バージョンの方がスキです。

両腕を激しく振りながら歌った彼のスタイルが、何も知らない聴衆からは

「神経系に異常があるのでは?」と思われた・・・なんて話もあるが

ザ・フーの「アイ・キャント・エクスプレイン」じゃないけど、有り余る

表現欲が自身の凄まじい歌唱でさえ、もどかしく感じさせていたのでは

・・・と、私みたいな只の鑑賞者は推察してしまうのです。

レオン・ラッセルの元制作された2枚目のシングル「Delta Lady」も

全英10位を記録。

続くアメリカ・ツアーは、これまたレオン・ラッセルが仕掛け人となり、

そのレビュー形態のツアーが話題となった。

「マッド・ドッグス&イングリッシュメン」と名付けられた、そのツアーは

商業的には成功に至らなかったが、フィルモア・イースト公演を収めた

ライヴ盤は後に名盤と呼ばれるようになった。

ただし、ツアーに疲れたコッカーは1972年に滞在先のオーストラリアで

大麻所持容疑で逮捕されてしまい、

活動停止を余儀なくされた挙句フル・アルバムを制作出来たのは、その

2年後だった。

しかし、ここで しぶとさを発揮するのがジョー・コッカー。

1975年にはシングル「ユー・アー・ソー・ビューティフル」がビルボードで

5位になり第一線に復帰。

同曲もビリー・プレストンのカバーなんだから、「人の歌を自分の物にして

聴く者のハートを鷲掴みにする」能力は凄いとしか言いようがありません。

ロマンチックなバラードであろうと、例のダミ声で魅せてしまうんだから

エライもんです。

その後、長年の薬物中毒とアルコール依存からの脱却をはかり、80年に

なって例の「愛と青春の旅立ち」主題歌が全米1位の大ヒット。

正直、サビに魅力が偏った楽曲だと思うが、そのサビをスケール豊かに

歌うコッカーは、以降大衆的な歌手として完全に認知され、様々なタイプの

歌を歌う事になった。

元フリーのアンディ・フレーザーが作った曲も歌ってたが、これはもう

フレーザーが(R・パーマーの「愛しき人々」のような)カリプソ風味の

曲を書くようになってからだから、いまいちピンと来なかったなぁ・・・。

コッカーの死を公表した代理人のマーシャル氏は

「間違いなく英国から生まれ出た最も偉大なロック&ソウルボイスだ」と

述べ、コッカー氏の死を悼んだとの事。

「カヴァーは原曲を越えられない」なんて言葉もあるが、コッカーには

当て嵌まらない。

コッカーが歌ったカバーで、印象深い曲を並べてみたいと思う。

「With A Little Help From My Friends」=邦題は「心の友」

「Feelin' Alright」=トラフィックのカバー。実のトコロこの曲のメイン

シンガーはD・メイスンなので、コッカーの歌唱は原曲以上にソウルフルに

響いている。

「Just Like A Woman」=原曲はボブ・ディラン。邦題は「女の如く」

「Don't Let Me Be Misunderstood」=邦題は「悲しき願い」。

アニマルズや尾藤イサオもカヴァー。

「I Shall Be Released」=原曲はザ・バンド。コッカーのダミ声が染みる。

「A Whiter Shade of Pale」=邦題は「青い影」。プロコル・ハルムの

デビュー曲にして英国ロックの金字塔的なプログレッシブ・ポップ・

ソング。

「Unchain my heart」=原曲はレイ・チャールズ。

コッカーの歌唱も本家と別な魅力あって凄い。

「Honky Tonk Women」=原曲はストーンズ。

コッカーの堂々とした歌いっぷりは、さすが。

「The Letter」=邦題は「あの娘のレター」。

「Delta Lady」=これは逆カバーでレオン・ラッセルがヒットさせた。

勿論コッカー版もヒット。

アルバムで言えば、最初の「With A Little Help From My Friends」かなぁ。

コッカーの声も若々しいし、バックにジミー・ペイジやS・ウィンウッドが

いるし、グリース・バンドも参加しているし。

ウッドストックの音源も発掘されたんだよな。

しばらくは それを聴いて過ごすかなぁ・・・。

ながらく名唱を有難うございました。

ジョー・コッカーよ永遠に。