資料館となっている福知山城の大天守【外観復元】を出ました。

天守出入口の目の前に建っている釣鐘門。

その向こうに腰を掛けてたたずんでいる壮年紳士。

なんだか画になりますねぇ~。

釣鐘門前は記念撮影のスポットとなっているようです。

日付を表示する看板に描かれているゆるキャラは・・・

レンタサイクルのカゴについていたものと同じようですね。

洗練された知識人という光秀のイメージからはだいぶ離れている光秀くんと、その妻のひろこ(熙子)さん。

作画は「忍たま乱太郎」の原作者でもある尼子騒兵衛氏です。

「このゆるキャラ、Eテレあたりで見たような気がするなぁ」と感じたのは、あながち誤りではなかったようです。

ちなみに尼子騒兵衛さん、じつは女性です。

釣鐘門から外へ。

ここでやっぱり気になるのが、「転用石」。

矢印が指し示す方向をしらみつぶしに探します。

見事な扇の勾配。

しかしながら、転用石は見つかりません。

本丸の裏手の石垣。

味のある野面積みの石垣ですが、どの石も自然石をそのまま使用しているようです。

天守台の足下まで来ました。

よく見ると、自然石とは到底思えないような方形の石が混じっています。

これらはまぎれもなく転用石です。

福知山城は転用石が多く使われている・・・事前にチェックしていたのですが、それほど多くないようですねぇ。

う~ん、ここはスマホで調べてみましょうか・・・。

再び本丸へ。

どうやら大天守の石垣に、転用石が多く用いられているとのこと。

ありました、ありました!

画像中央の模様のある石は、仏塔を解体したものが用いられているようです。

角の石の中にも、自然石とはとうていかんがえられない異なる方形の石があります。

転用石がこんなにもゴロゴロと。

私はなんでこれを見落としていたのか・・・・・・自問自答してしまうほどです。

転用石をよく見ると、梵字のようなものが刻まれているようです。

天守の石垣をよく観察してみると、石垣に境界線があるかのように見えます。

これは天守台の拡張の名残りで、境界線の手前(右側)が明智光秀の時代に築かれた石垣、その先が拡張されて新たに築かれた石垣なのです。

そしてよく見ると、転用石は右側の石垣だけに存在していることがわかります。

多くの国人領主が割拠していた丹波国(京都府中部)を武力で征服した明智光秀。

戦国乱世、力こそ正義の時代ですから、逆らう者は武力で屈服させねばなりません。

当時の寺院は、現在のそれとは異なり、僧兵を擁するひとつの勢力でした。

比叡山を焼き討ちした織田信長と同様、光秀もまた、抵抗する寺院を武力でもって屈服させ、仏塔や墓石などを解体していったそうです。

その石を己の城郭の天守に用いることにより、一種の見せしめにしたといいます。

また一方、光秀は丹波でも善政を敷きました。

城郭を築くにあたり石材が不足したため、後にあがなうことを約束して、寺院の石材を得たのだともいわれています。

信長の部将として、比叡山焼き討ちを忠実に行った光秀。

謀反人のイメージが強かった江戸時代においても、福知山の領民に名君と慕われていた光秀。

硬軟両面の顔をもつ光秀なので、やはり硬軟両面の方策で石を調達したのかもしれませんね。

福知山城の登城、最後を飾るのはやはり天守。

東側の昇龍橋から。

西側の福知山市役所から・・・・・・あ!

天守のたもとにある

途中小雨に降られながらも、無事に戻ってきました。

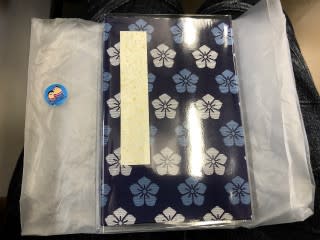

明智家の家紋・「桔梗紋」の御朱印帳を1,800円で購入。

今後はこれを御城印帳とさせていただくこととします。

そしてここでも取りこぼしが。

御城印帳を購入したのに、御城印をもらうのを忘れてしまったのでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます