京都の道 その3 一条通りー2

3日間続く節分の間は、参拝客目当ての屋台がずらりと並びます。ヨーロッパのクリスマスマーケットに負けない。おそらく日本でも五本に指にはいるくらいの屋台マーケットと思います。規模もそうですが、そのお店の個性といいましょうか、色々皆さん考えて新種の商売を展開するところが面白くて、五本の指といいました。

この女の子、もう完全にメルヘンの世界で、お姉さんと向き合っています。子供目線のお店がいっぱいあります。

あめ細工はかわらぬ人気。外国の方はおもわず買ってしまいます。これはキャラクターあめ細工。あめ細工も進化しています。

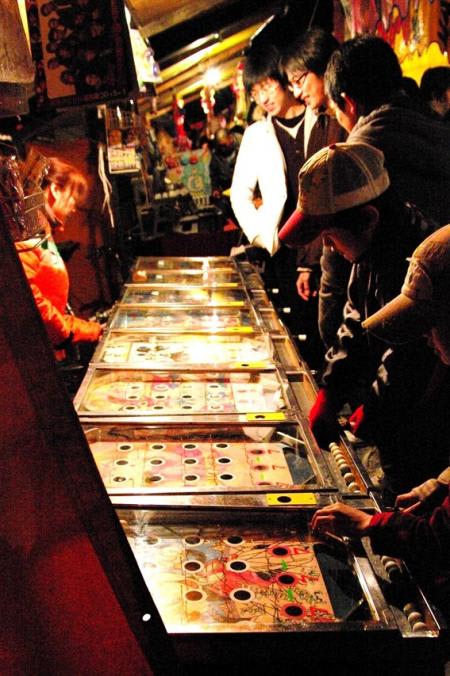

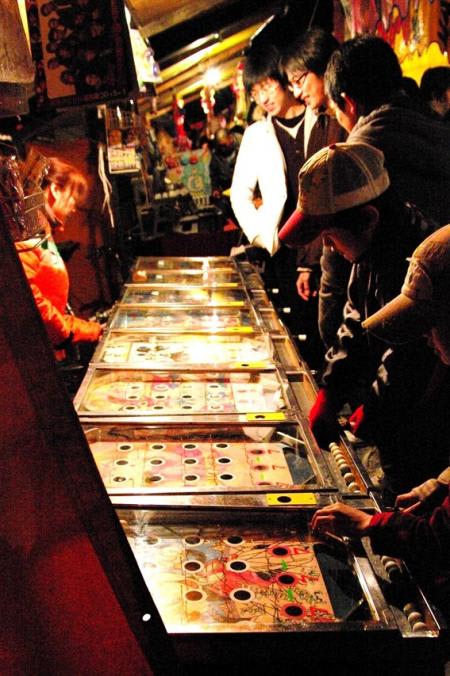

金魚すくいのいろいろな変形の一つ。子供には楽しそうな世界。元祖の金魚すくいもあります。

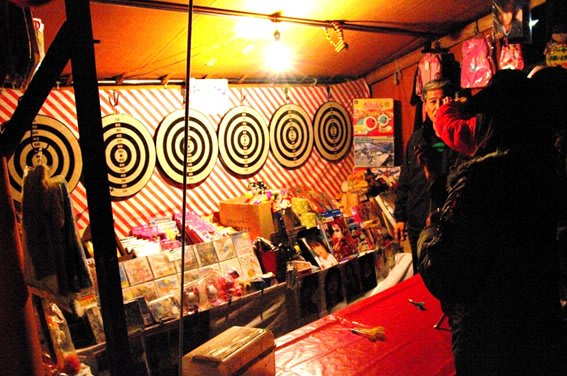

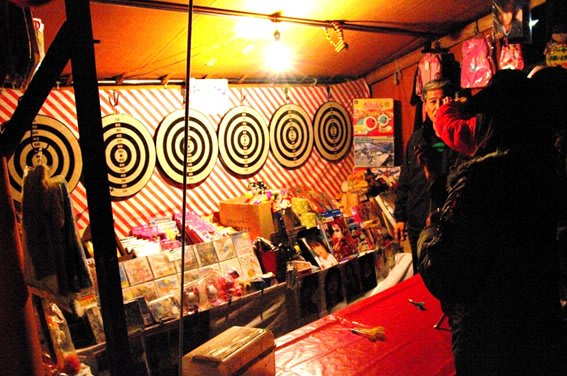

射的の人気復活で、射的のお店が3、4軒ありました。おとうさんも夢中。なんとか子供にいいところを見せようというところですか。

ダーツもあります。

コリントゲームもきれいな板をつかっています。一時は、骨董品のような板でしたが、人気復活なのか。

金平糖も進化しました。

キリなく、楽しそうなお店が続きます。

いちご大福屋さんも2軒。人気です。

昔懐かし<給食の揚げパン>ときました。若い人に結構人気。

たい焼きはやっぱり一番人気。そのバラエティーは拡大の一途をたどっています。

プチ且つチョコレートとなると、単なる魚型お菓子ともいえる。

ここは相当種類があります。つぶあん、カスタード、抹茶、チョコ、チョコカスタード、生クリーム等など。ディスプレイも結構。

<肉巻きおにぎり>は初めて出会います。九州から広まったと言われています。

珍しい中国のお菓子、龍の髭とか、アユ焼きとか、アラブ系の方が頑張っているシシカバブ―も数件、むろん一般的、たこ焼き、焼きそば、お好み焼き、焼き鳥、じゃがバター、鳥唐揚げ、ハンバーグetc あるはあるは。

3日間続く節分の間は、参拝客目当ての屋台がずらりと並びます。ヨーロッパのクリスマスマーケットに負けない。おそらく日本でも五本に指にはいるくらいの屋台マーケットと思います。規模もそうですが、そのお店の個性といいましょうか、色々皆さん考えて新種の商売を展開するところが面白くて、五本の指といいました。

この女の子、もう完全にメルヘンの世界で、お姉さんと向き合っています。子供目線のお店がいっぱいあります。

あめ細工はかわらぬ人気。外国の方はおもわず買ってしまいます。これはキャラクターあめ細工。あめ細工も進化しています。

金魚すくいのいろいろな変形の一つ。子供には楽しそうな世界。元祖の金魚すくいもあります。

射的の人気復活で、射的のお店が3、4軒ありました。おとうさんも夢中。なんとか子供にいいところを見せようというところですか。

ダーツもあります。

コリントゲームもきれいな板をつかっています。一時は、骨董品のような板でしたが、人気復活なのか。

金平糖も進化しました。

キリなく、楽しそうなお店が続きます。

いちご大福屋さんも2軒。人気です。

昔懐かし<給食の揚げパン>ときました。若い人に結構人気。

たい焼きはやっぱり一番人気。そのバラエティーは拡大の一途をたどっています。

プチ且つチョコレートとなると、単なる魚型お菓子ともいえる。

ここは相当種類があります。つぶあん、カスタード、抹茶、チョコ、チョコカスタード、生クリーム等など。ディスプレイも結構。

<肉巻きおにぎり>は初めて出会います。九州から広まったと言われています。

珍しい中国のお菓子、龍の髭とか、アユ焼きとか、アラブ系の方が頑張っているシシカバブ―も数件、むろん一般的、たこ焼き、焼きそば、お好み焼き、焼き鳥、じゃがバター、鳥唐揚げ、ハンバーグetc あるはあるは。