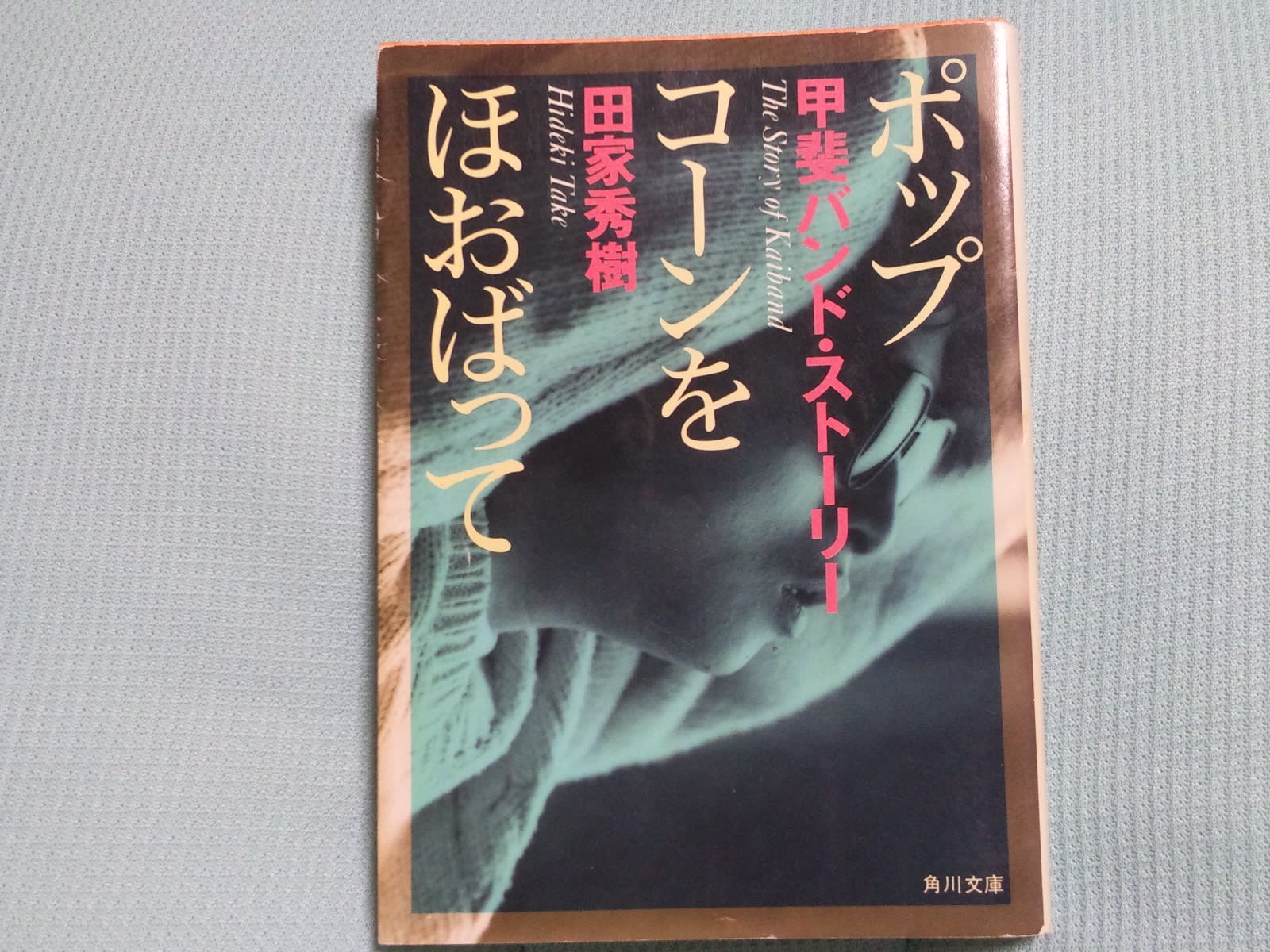

角川文庫 昭和62年5月25日 初版発行 田家秀樹著

かなり久しぶりに読みました。元々昭和60年7月に単行本として発行されたものだそうですが、大幅に加筆訂正されて文庫化されたようです。というのも、文庫では解散の時の話まで入ってますが、それは昭和61年の話ですので。

元々甲斐バンドのオフィシャル機関誌「ビートニク」に一年間連載されたものを加筆、再構成したものだそうです。何回か読んでますがそのたびに新しい発見があったり「あ、この人は」と思い当たる名前があったり、時々読むといいですね。いい本だと思います。

デビューの1974年から1年ごとに章に分かれていて最後が解散の1986年。巻末に年表やディスコグラフィーもあって充実しています。文章自体も全般に読み応えがあるのですが、「これは!」という思うところがいくつかありました。その一つは以下の通り。

<アーティストは、納得のいく形で、ある時は、レコードという“商品性”を無視して、作ろうとし、レコード会社は、安くて多く売れるものを、と考え、メディアは“流行”に乗ることだけ考えている、といった具合に。そんな対レコード会社、対メディア、そして、これにもうひとつ対リスナー、という関係が加わってくる。その関係を、何がアーティストにとって大切であるかという一点で考えることのできる“防衛線”になるのが、マネージメント会社の役割になる。>

これは甲斐バンドがデビュー当時から在籍してたシンコーミュージックから独立する際に「なぜ今独立か?」という説明として書かれていた箇所です。当たり前のことなのでしょうが、これをよく考えればなぜ今の音楽界が本当に音楽が好きな人に満足感を与えられていないかというのがわかろうというもの。目先の金儲けばかりに気を取られていて、楽曲の力によって後世に残るようなヒット曲が産み出されにくい現状の再認識にも繋がります。要するにテレビ局が音楽出版も兼ねてしまったので、メディアの力でヒットを無理矢理作ってしまう状況が普通になってしまったと。アーティストの方向性やマネージメント会社の戦略というのが入り込む余地が少ないのかなぁとか思ってしまいます。

ま、そんな難しい話は抜きにしてファンの人なら楽しめる本だと思いますので、興味がある人は是非どうぞ。ただ、今では新品では買えないようですね…。それにしても、ここにも名前が出てきた佐々木徹さんとかも後年かなり批判的なことを書いてました。また、かなり重要な人物として登場している佐藤剛さんも、最近のインタビューでは甲斐バンドのことは本当にサラッとしか語ってません。自らのキャリアのほんの通過点という感じで。

ただしそれもこれもみんな含めて甲斐バンドで、私にとっては昭和61年の解散の時点で甲斐バンドは終わってますから、メンバーとか作品のこと以外は考えたくないんですね。甲斐バンドは凄く好きな時期と嫌いだった時期と割と普通に接してた時期があって、それでも自分が大学を卒業するときが丁度解散だったので、「ああ、何もかも終わってしまう…。」と思った気持ちが強く、それがあって多分一生離れられないのでしょう。だから誰にどう言われたっていいんです。そういうのが一つあるだけでも自分は幸せなんじゃないかと思いますし。