先日、つくば研究学園駅の近所をウロキョロしてきました。

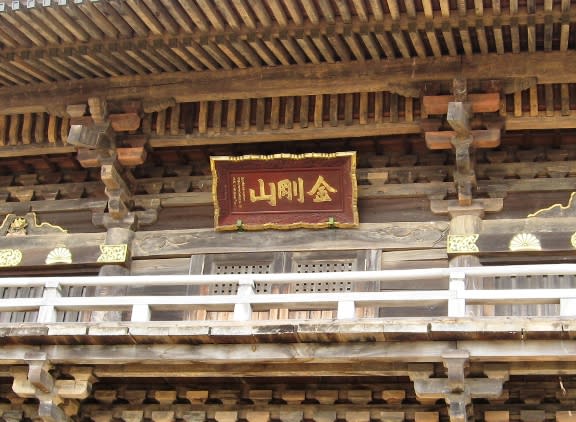

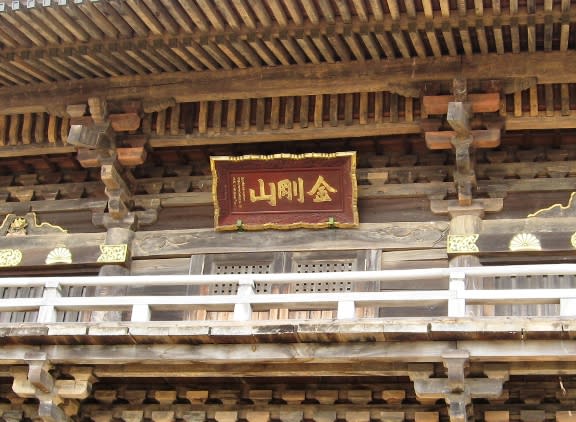

この辺りは、これまでも、何回も、歩いていたのですが、まったく気付きませんでした。こんな処に、こんなお寺があったのです。この辺りにしては、なかなか立派な山門です。

真言宗豊山派、金剛山安福寺です。

“大仁王門”と云うようです。昭和59年ですから、1984年です。つくば市ができたのが1987年ですから、それより3年前に門は完成していたのです。

24年の歳月で、こんな具合になってしまうのです。陽当たり、風当たり、雨当たり、が良いので、劣化の進行が早いのでしょうか。

それとも、“機械カンナ”で表面を仕上げた最近の木造建築は、表面の平滑度が落ちるために、雨水が内部へ浸透し易く、劣化の進行が早いと聞いた事があります。

この門も、そのせいでしょうか。それとも、これが標準的な劣化状態?

江戸時代末期の建造と云っても、“そうか、そうか”と納得してしまうような外観。

石柱を入れて山門を撮ったのですが、大失敗の構図。石柱と山門の位置関係が悪い? いゃ、そうではない、撮す側の立ち位置が悪い!

実は、これには、深~い、理由があったのです。何を隠そう、このとき私は、下腹部に、かなりの“尿意”を感じていたのです。

ですから、お寺を参拝し、観察しているときも、何処かに「トイレ」、いや、「ご不浄」らしき、施設が設置されていないか、辺りの様子を窺っていたのです。

その様な身体的、生理的な状況が、観察に、撮影に、大きく影響を及ぼしていた事は否めないのです。

有名観光地の、参拝者、見学者等が、多数が集まる宗教施設であれば、必ず「ご不浄」は設置されているのですが、ふつうの宗教施設には、“そのような設備”は、ふつうは無いのです。

まぁ、それは、それとして、ふつうの、参道、境内、本堂です。

こちら、古いお寺に良くある光景です。境内の新規整備にあたり、散らばっていた古い石塔を、一カ所に集約して祀り直したものと思います。

ふつうは、こんな窮屈に配置しないと思います。

この頬杖をつく“如意輪観世音菩薩”、思いを巡らしていると云うよりも、うとうと微睡んでいるようで、とても好きなのです。

本日は、更新が遅れ、こんな時間(3時)になってしまいました。まだ本堂に辿り着いていませんが、後半は次回とします。

それでは、また明日。

この辺りは、これまでも、何回も、歩いていたのですが、まったく気付きませんでした。こんな処に、こんなお寺があったのです。この辺りにしては、なかなか立派な山門です。

真言宗豊山派、金剛山安福寺です。

“大仁王門”と云うようです。昭和59年ですから、1984年です。つくば市ができたのが1987年ですから、それより3年前に門は完成していたのです。

24年の歳月で、こんな具合になってしまうのです。陽当たり、風当たり、雨当たり、が良いので、劣化の進行が早いのでしょうか。

それとも、“機械カンナ”で表面を仕上げた最近の木造建築は、表面の平滑度が落ちるために、雨水が内部へ浸透し易く、劣化の進行が早いと聞いた事があります。

この門も、そのせいでしょうか。それとも、これが標準的な劣化状態?

江戸時代末期の建造と云っても、“そうか、そうか”と納得してしまうような外観。

石柱を入れて山門を撮ったのですが、大失敗の構図。石柱と山門の位置関係が悪い? いゃ、そうではない、撮す側の立ち位置が悪い!

実は、これには、深~い、理由があったのです。何を隠そう、このとき私は、下腹部に、かなりの“尿意”を感じていたのです。

ですから、お寺を参拝し、観察しているときも、何処かに「トイレ」、いや、「ご不浄」らしき、施設が設置されていないか、辺りの様子を窺っていたのです。

その様な身体的、生理的な状況が、観察に、撮影に、大きく影響を及ぼしていた事は否めないのです。

有名観光地の、参拝者、見学者等が、多数が集まる宗教施設であれば、必ず「ご不浄」は設置されているのですが、ふつうの宗教施設には、“そのような設備”は、ふつうは無いのです。

まぁ、それは、それとして、ふつうの、参道、境内、本堂です。

こちら、古いお寺に良くある光景です。境内の新規整備にあたり、散らばっていた古い石塔を、一カ所に集約して祀り直したものと思います。

ふつうは、こんな窮屈に配置しないと思います。

この頬杖をつく“如意輪観世音菩薩”、思いを巡らしていると云うよりも、うとうと微睡んでいるようで、とても好きなのです。

本日は、更新が遅れ、こんな時間(3時)になってしまいました。まだ本堂に辿り着いていませんが、後半は次回とします。

それでは、また明日。