The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

2022年度“ひょうご講座”受講状況の最終報告

日銀は10年物日本国債の金利幅を±0.25%から±0.5%に広げた。金利幅上限が+0.25%となって日銀が指値オペしていたため、市場がもっと安く国債を買いたいとしても許されず取引不成立が目立っていたが、このところは金利上昇して取引が成立し、市場の健全性が戻って来ている。

これによって、一見止まらないように見えた円安も130円台に落ち着く水準変更となった。こういうこのところの為替相場の動きを見ていて、意外に円は強いという印象を持った。

やはり円の通貨力は意外に侮れないものがある、と感じたのだ。止めどのない円安の不安があったのだが、先ずは経済規模の大きさがそう易々と海外ハゲタカの餌食となることを許さなかった訳だ。背景には落ちたりとは言え経済力の強さがあるのだろう。今のところ、円は未だ腐っても鯛。世界通貨は米ドル、ユーロ、そして次が円なのだ。人民元では未だないのだ。この段階の内に日本経済を強力に復活させる必要がある。

ところで中国では“ゼロコロナ政策の撤回”でかなり混乱していて、ついに在留邦人がコロナ陽性になって死亡したという。

企業活動がままならず、経済も低迷してきている。中国進出している日本企業も旨味を喪失して、活動の不自由さから、さらに撤退に傾いていくであろう。

岸田内閣支持率は低迷状態で最新12月で36%だった。そこで、近々の内閣改造が憶測されている。やり方によっては、自民党内での支持率も低下し、政局になる可能性もあるとの見方がある。

日本経済復活の必要がある段階で、増税の可能性の議論というトンチンカン!この政治のもたつきは非常な懸念事項である。

さて、先週でようやく“ひょうご講座” の最終講座が終わったので結果を報告したい。今年の7月に“ひょうご講座”受講者募集の案内が届きこの秋も受講して、先週終わったものである。

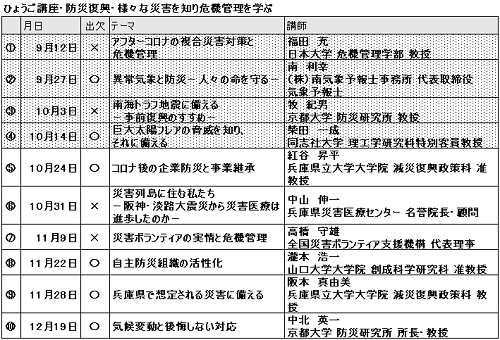

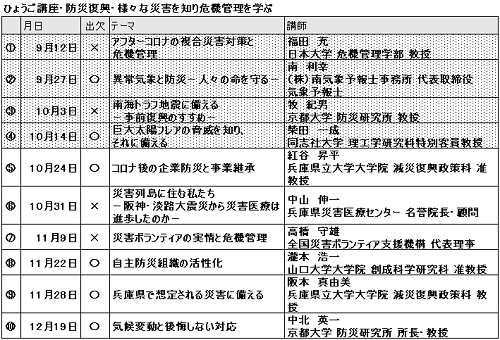

1 一般コース(受 講 料:15,000円・1分野)①防災・復興:様々な災害を知り、危機感を学ぶ

9月12日(月曜日)~12月19日(月曜日) 10回 40人

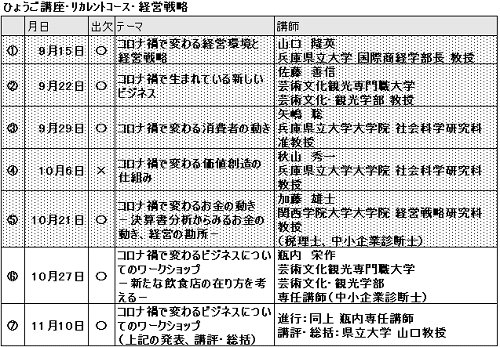

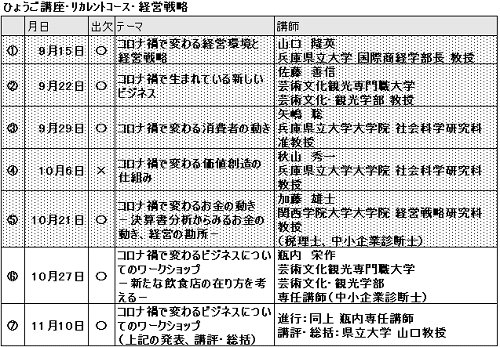

2 リカレントコース(受 講 料・7回講座は10,500円)①経営戦略:コロナ後の新しいビジネスのあり方を学ぶ

9月15日(木曜日)~11月10日(木曜日) 7回 20人

下表のシャドウを入れた部分は既に紹介済みである。(①は別途報告済)

先ず以下に“一般コース・防災・復興”の後半の⑤からの受講状況の説明から始める。

⑤は多少標題に誇張有で、一般論としてのBCPを説明した後に“新型コロナ・パンデミックへの対応”を説明した内容だった。

阪神・淡路震災で生じた産業復興の評価から始めていた。結局は“復興しない”が現実ということである。世界的な供給力の大きさが問題なのだ。だから迅速な復興がなければ、供給先が変更されそれが常態化してしまうのだ。東日本大震災でも同様のことが見られた。

従ってBCPが重要となる。それを支える規格ISO22301(事業継続マネジメント・システム)が2012年に発行された。さらに2019年には経産省による“事業継続力強化計画”が策定され、経産大臣が認定する仕組みが作られた。これには、●ハザードマップ等を利用した自然災害リスクの確認方法●安否確認や避難の実施方法等発災時の初動対応手順●人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事業対策●訓練の実施や計画の見直し等、事業継続力強化の実行性を確保するための取組、等を取り決めることとなっていて、中小企業にとってはISO22301より入り易いものになっておりきわめて有効である由。

“新型コロナ・パンデミックへの対応”について、流行前は半数以上は感染症に対する対応計画をもっていなかった。計画を持っていた企業の75%はそれは有効であったと回答。流行以前に過半数の企業がマスク等を備蓄していた。流行後は●勤務形態の変更●具体的な感染予防策を実施していた。だが、BCPでは重要な項目は未実施の企業が多い。製造業の方が対策実施率は高い、ということであった。

⑥、⑦は予定を書いた手帳を見ていても記号だけだったのでそれと気付かず、気付いた時は既に遅し、で欠席。マヌケなことで残念至極であった。

⑧は“自助”、“共助”とはいうものの先ず、“自助”が大変重要で自助が無ければ共助もなりたたない。突発災害では自助→共助→公助の順となる。

防災・減災の基本は●想定による意識向上(ハザードマップ等の周知)●予防と被害抑止の備え(家具類転倒防止、ガラス飛散防止、耐震補強、備蓄等;ケガをしない対策) ●地域の点検と把握(避難経路確認、危険個所確認)●体制づくりと対応内容(初動方針・対応方法、避難方法・誘導方法) ●迅速な初動対応への物的な備え(非常持ち出し、安否確認、非難確認) ●対応内容の検証と訓練(安否・非難確認、避難・避難誘導確認、搬送・手当、地震・火災訓練)●復旧としての被災後の再建に向けた環境作り(避難所運営訓練、炊き出し訓練)、となる。

防災訓練・活動を維持するために地域での恒常的な訓練が大切なのだが、それと地元年間行事とのマッチングが重要である。先人の教訓に基づく、普段からの用心が減災につながる、ということだった。

⑨は先ず最近の“災害の複合化”=“自然災害(豪雨・地震)の激甚化”+“新型コロナウィルス感染症の拡大”を指摘する。そういう変化に対応して又減災のための経験から、“避難情報が変化”してきている、という。近年は“避難情報”は概ね“高齢者等避難”と“避難指示”に統一されている。

兵庫県は県域が広いこともあって、様々な自然災害が起きている。地震の常襲地であり風水害も多い歴史がある。

近代に入っても、1925年に北但大震災があった。これに大きな被害を受け、復興を遂げた町が城崎である。復興に際して、大谿川の拡幅、玄武岩による護岸の強化、道路の拡幅・区画整理の実施、防火耐震建築の普及と適正配置を行った。

1934年には室戸台風が襲った。1938年には阪神大水害があり、河川は全て氾濫、土砂災害の発生を見た。これは谷崎潤一郎の『細雪』に詳しい。夏の災害のため赤痢が流行したが、戦争のため報道規制があり全国に知られることはなかった、という。この時、都賀川の氾濫もあったが、この川は2008年にもゲリラ豪雨による水難事故を見ている。

六甲山は断想隆起によってできた山であり、花崗岩によりできている。このため地下水は高度180(普通30程度)の硬水であり、兵庫の米(山田錦)と共に、酒造りに適しており、西宮郷と灘五郷が有名である。

戦争中の1944年に東南海地震と戦争直後の1946年に南海地震の被害があった。南海地震では淡路島では津波被害も見られた。したがって、将来予想される南海トラフ地震では相当な被害が想定される。それ以外にも南海トラフ地震は歴史上1096年、1099年、1361年、1498年、1605年、1707年、1854年に起きている。大切なことは、これを想定外にしないことだ。

最後の⑩について。近年、気候変動により梅雨豪雨や台風の激甚化による災害が増えている。現状で産業革命以来1℃の上昇があるが、2℃でどうなるのか20~30年後となるが想定しておく必要がある。河川の治水では防災対策として溢れることを前提とした対策に変更していくことになっている。

IPCC第6次評価報告書では、“人間活動が引き起こす気候変化は、既に世界の極端現象(熱波、豪雨、干ばつ、熱帯低気圧)に影響している。”として、日本の東アジアでは猛暑と豪雨の増加が指摘されている。

GCM(全球気候モデル)とRCM(5㎞領域気候モデル)の両方により、温暖化による日本への影響を分析すると、台風の襲来回数は気候全体の温暖化(標高0mと上空の温度差の減)により減少するが、海面水温の上昇により台風自体の激甚化は起きる。梅雨は海水温の上昇により集中豪雨やゲリラ豪雨の頻度は増加する。特に、九州では増加し、北海道でも梅雨が起きる(北限の北上)。

このため河川最大流量が増大し、逆に渇水の危険度も増す。融雪水を利用する地域では、降雪量は減るが豪雪は増えることを配慮しなければならない。ためにダム操作の考え方を変える必要もある。農水、電力等の利水ダムも統合的に治水ダムとして運用する方向に転換する必要がある。ある程度の浸水を許容し、霞堤による1日程度の水田への洪水の誘導や居住地域は守るという輪中堤の考え方も採用する必要がある。

地域ごとの防災のために地域気候変動適応センターの50組織を設置している。例えば大阪市の水門は基礎を4℃対応とし、上部構造の水門は2℃対応で設計することにしている。

次のことを指摘して講座は終わった。“●気候変動影響予測には不確実性がある。だが、「後悔しない適応」のためには、予防原則を適用すべきである。●直ちに行動することが急務である。地域の実情に合ったボトムアップアプローチが不可欠であり、国レベルでは関係省庁間の連携を強化し、学界と地域の連携促進も必要である。”

次に、リカレント・コースの“経営戦略”のプログラムは下表の通り。こちらは、最終が11月10日と早く終わった。

⑥と⑦は実は、一つのテーマを2回一コマの講習である。ある飲食店の事例を挙げて、どのように革新するべきかの戦略方針を想定する演習である。戦略策定には内部・外部環境分析を行い、あるべき姿To Beを想定し、そこへ向かうアクション・プランを策定することになる。

想定される飲食店は、既に株式会社となっており、神戸の中央区東遊園地近隣に所在し、付近は事業会社の入るビルが再開発でタワー・マンションに変化し、周辺の顧客はサラリーマンから一般住民が増え始めて来ている。だが、コロナ禍で企業勤めの客が減っている。5年前に父親から引き継いでおり、メニューはドリンク、軽食。軽食の内のカレーは先代のレシピを引き継いで、TV取材も受けたグルメとなっている。従業員はパートが2名。建物は自家所有で100㎡の喫茶店、カウンター席4席、テーブル3卓12席。営業時間は7:30~17:00。

2チーム(私のチームは全3名)に分かれての戦略策定となった。しかし、両チームとも結局のところ抜本的な事業転換までは考えが至らず、多少の事業改良程度にしかならなかった。例えば、モーニングから昼間のランチまではサラリーマン、それ以降は一般住民をターゲットに絞った運営にする、カレー以外の軽食は止めにして、持ち帰り弁当を始める等であった。

だが、講師の回答案は、資産の多重利用を考慮したゴースト・キッチンへの抜本的な事業転換であった。ゴースト・キッチンとして、厨房施設の貸出となれば、従業員は不要となり人件費は浮く。これは明らかに大きい。そういう所に思いが至らなかったことに、回答者としては残念感があった。世の中の変化、実例を知っている人間は強いものだ、と感心させられた。

ところで、暦の上ではこのブログ投稿は本年については今回が最後となる。次回は元日、または二日のお正月ど真ん中に投稿となる訳なのだが、例年通りお休みを頂きたい。

本年も勝手なことを投稿してきたが、この調子で来年もやって行くつもりなので、よろしく御贔屓をお願い致したい。では、よいお年をお迎え頂きますよう。

これによって、一見止まらないように見えた円安も130円台に落ち着く水準変更となった。こういうこのところの為替相場の動きを見ていて、意外に円は強いという印象を持った。

やはり円の通貨力は意外に侮れないものがある、と感じたのだ。止めどのない円安の不安があったのだが、先ずは経済規模の大きさがそう易々と海外ハゲタカの餌食となることを許さなかった訳だ。背景には落ちたりとは言え経済力の強さがあるのだろう。今のところ、円は未だ腐っても鯛。世界通貨は米ドル、ユーロ、そして次が円なのだ。人民元では未だないのだ。この段階の内に日本経済を強力に復活させる必要がある。

ところで中国では“ゼロコロナ政策の撤回”でかなり混乱していて、ついに在留邦人がコロナ陽性になって死亡したという。

企業活動がままならず、経済も低迷してきている。中国進出している日本企業も旨味を喪失して、活動の不自由さから、さらに撤退に傾いていくであろう。

岸田内閣支持率は低迷状態で最新12月で36%だった。そこで、近々の内閣改造が憶測されている。やり方によっては、自民党内での支持率も低下し、政局になる可能性もあるとの見方がある。

日本経済復活の必要がある段階で、増税の可能性の議論というトンチンカン!この政治のもたつきは非常な懸念事項である。

さて、先週でようやく“ひょうご講座” の最終講座が終わったので結果を報告したい。今年の7月に“ひょうご講座”受講者募集の案内が届きこの秋も受講して、先週終わったものである。

1 一般コース(受 講 料:15,000円・1分野)①防災・復興:様々な災害を知り、危機感を学ぶ

9月12日(月曜日)~12月19日(月曜日) 10回 40人

2 リカレントコース(受 講 料・7回講座は10,500円)①経営戦略:コロナ後の新しいビジネスのあり方を学ぶ

9月15日(木曜日)~11月10日(木曜日) 7回 20人

下表のシャドウを入れた部分は既に紹介済みである。(①は別途報告済)

先ず以下に“一般コース・防災・復興”の後半の⑤からの受講状況の説明から始める。

⑤は多少標題に誇張有で、一般論としてのBCPを説明した後に“新型コロナ・パンデミックへの対応”を説明した内容だった。

阪神・淡路震災で生じた産業復興の評価から始めていた。結局は“復興しない”が現実ということである。世界的な供給力の大きさが問題なのだ。だから迅速な復興がなければ、供給先が変更されそれが常態化してしまうのだ。東日本大震災でも同様のことが見られた。

従ってBCPが重要となる。それを支える規格ISO22301(事業継続マネジメント・システム)が2012年に発行された。さらに2019年には経産省による“事業継続力強化計画”が策定され、経産大臣が認定する仕組みが作られた。これには、●ハザードマップ等を利用した自然災害リスクの確認方法●安否確認や避難の実施方法等発災時の初動対応手順●人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事業対策●訓練の実施や計画の見直し等、事業継続力強化の実行性を確保するための取組、等を取り決めることとなっていて、中小企業にとってはISO22301より入り易いものになっておりきわめて有効である由。

“新型コロナ・パンデミックへの対応”について、流行前は半数以上は感染症に対する対応計画をもっていなかった。計画を持っていた企業の75%はそれは有効であったと回答。流行以前に過半数の企業がマスク等を備蓄していた。流行後は●勤務形態の変更●具体的な感染予防策を実施していた。だが、BCPでは重要な項目は未実施の企業が多い。製造業の方が対策実施率は高い、ということであった。

⑥、⑦は予定を書いた手帳を見ていても記号だけだったのでそれと気付かず、気付いた時は既に遅し、で欠席。マヌケなことで残念至極であった。

⑧は“自助”、“共助”とはいうものの先ず、“自助”が大変重要で自助が無ければ共助もなりたたない。突発災害では自助→共助→公助の順となる。

防災・減災の基本は●想定による意識向上(ハザードマップ等の周知)●予防と被害抑止の備え(家具類転倒防止、ガラス飛散防止、耐震補強、備蓄等;ケガをしない対策) ●地域の点検と把握(避難経路確認、危険個所確認)●体制づくりと対応内容(初動方針・対応方法、避難方法・誘導方法) ●迅速な初動対応への物的な備え(非常持ち出し、安否確認、非難確認) ●対応内容の検証と訓練(安否・非難確認、避難・避難誘導確認、搬送・手当、地震・火災訓練)●復旧としての被災後の再建に向けた環境作り(避難所運営訓練、炊き出し訓練)、となる。

防災訓練・活動を維持するために地域での恒常的な訓練が大切なのだが、それと地元年間行事とのマッチングが重要である。先人の教訓に基づく、普段からの用心が減災につながる、ということだった。

⑨は先ず最近の“災害の複合化”=“自然災害(豪雨・地震)の激甚化”+“新型コロナウィルス感染症の拡大”を指摘する。そういう変化に対応して又減災のための経験から、“避難情報が変化”してきている、という。近年は“避難情報”は概ね“高齢者等避難”と“避難指示”に統一されている。

兵庫県は県域が広いこともあって、様々な自然災害が起きている。地震の常襲地であり風水害も多い歴史がある。

近代に入っても、1925年に北但大震災があった。これに大きな被害を受け、復興を遂げた町が城崎である。復興に際して、大谿川の拡幅、玄武岩による護岸の強化、道路の拡幅・区画整理の実施、防火耐震建築の普及と適正配置を行った。

1934年には室戸台風が襲った。1938年には阪神大水害があり、河川は全て氾濫、土砂災害の発生を見た。これは谷崎潤一郎の『細雪』に詳しい。夏の災害のため赤痢が流行したが、戦争のため報道規制があり全国に知られることはなかった、という。この時、都賀川の氾濫もあったが、この川は2008年にもゲリラ豪雨による水難事故を見ている。

六甲山は断想隆起によってできた山であり、花崗岩によりできている。このため地下水は高度180(普通30程度)の硬水であり、兵庫の米(山田錦)と共に、酒造りに適しており、西宮郷と灘五郷が有名である。

戦争中の1944年に東南海地震と戦争直後の1946年に南海地震の被害があった。南海地震では淡路島では津波被害も見られた。したがって、将来予想される南海トラフ地震では相当な被害が想定される。それ以外にも南海トラフ地震は歴史上1096年、1099年、1361年、1498年、1605年、1707年、1854年に起きている。大切なことは、これを想定外にしないことだ。

最後の⑩について。近年、気候変動により梅雨豪雨や台風の激甚化による災害が増えている。現状で産業革命以来1℃の上昇があるが、2℃でどうなるのか20~30年後となるが想定しておく必要がある。河川の治水では防災対策として溢れることを前提とした対策に変更していくことになっている。

IPCC第6次評価報告書では、“人間活動が引き起こす気候変化は、既に世界の極端現象(熱波、豪雨、干ばつ、熱帯低気圧)に影響している。”として、日本の東アジアでは猛暑と豪雨の増加が指摘されている。

GCM(全球気候モデル)とRCM(5㎞領域気候モデル)の両方により、温暖化による日本への影響を分析すると、台風の襲来回数は気候全体の温暖化(標高0mと上空の温度差の減)により減少するが、海面水温の上昇により台風自体の激甚化は起きる。梅雨は海水温の上昇により集中豪雨やゲリラ豪雨の頻度は増加する。特に、九州では増加し、北海道でも梅雨が起きる(北限の北上)。

このため河川最大流量が増大し、逆に渇水の危険度も増す。融雪水を利用する地域では、降雪量は減るが豪雪は増えることを配慮しなければならない。ためにダム操作の考え方を変える必要もある。農水、電力等の利水ダムも統合的に治水ダムとして運用する方向に転換する必要がある。ある程度の浸水を許容し、霞堤による1日程度の水田への洪水の誘導や居住地域は守るという輪中堤の考え方も採用する必要がある。

地域ごとの防災のために地域気候変動適応センターの50組織を設置している。例えば大阪市の水門は基礎を4℃対応とし、上部構造の水門は2℃対応で設計することにしている。

次のことを指摘して講座は終わった。“●気候変動影響予測には不確実性がある。だが、「後悔しない適応」のためには、予防原則を適用すべきである。●直ちに行動することが急務である。地域の実情に合ったボトムアップアプローチが不可欠であり、国レベルでは関係省庁間の連携を強化し、学界と地域の連携促進も必要である。”

次に、リカレント・コースの“経営戦略”のプログラムは下表の通り。こちらは、最終が11月10日と早く終わった。

⑥と⑦は実は、一つのテーマを2回一コマの講習である。ある飲食店の事例を挙げて、どのように革新するべきかの戦略方針を想定する演習である。戦略策定には内部・外部環境分析を行い、あるべき姿To Beを想定し、そこへ向かうアクション・プランを策定することになる。

想定される飲食店は、既に株式会社となっており、神戸の中央区東遊園地近隣に所在し、付近は事業会社の入るビルが再開発でタワー・マンションに変化し、周辺の顧客はサラリーマンから一般住民が増え始めて来ている。だが、コロナ禍で企業勤めの客が減っている。5年前に父親から引き継いでおり、メニューはドリンク、軽食。軽食の内のカレーは先代のレシピを引き継いで、TV取材も受けたグルメとなっている。従業員はパートが2名。建物は自家所有で100㎡の喫茶店、カウンター席4席、テーブル3卓12席。営業時間は7:30~17:00。

2チーム(私のチームは全3名)に分かれての戦略策定となった。しかし、両チームとも結局のところ抜本的な事業転換までは考えが至らず、多少の事業改良程度にしかならなかった。例えば、モーニングから昼間のランチまではサラリーマン、それ以降は一般住民をターゲットに絞った運営にする、カレー以外の軽食は止めにして、持ち帰り弁当を始める等であった。

だが、講師の回答案は、資産の多重利用を考慮したゴースト・キッチンへの抜本的な事業転換であった。ゴースト・キッチンとして、厨房施設の貸出となれば、従業員は不要となり人件費は浮く。これは明らかに大きい。そういう所に思いが至らなかったことに、回答者としては残念感があった。世の中の変化、実例を知っている人間は強いものだ、と感心させられた。

ところで、暦の上ではこのブログ投稿は本年については今回が最後となる。次回は元日、または二日のお正月ど真ん中に投稿となる訳なのだが、例年通りお休みを頂きたい。

本年も勝手なことを投稿してきたが、この調子で来年もやって行くつもりなので、よろしく御贔屓をお願い致したい。では、よいお年をお迎え頂きますよう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 城南宮拝観と... | 前年末12月に... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |