The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

初詣の泉涌寺の泉山七福神巡り

今週、Tariff Manが大統領に就任する。中国に60%、全貿易相手国に10~20%の輸入関税をかけるというのだ。保護貿易主義の権化。

これで米国の経済は大きく傾くのではあるまいか。何よりも米国内物価の上昇が止まらなくなる可能性は確実なのだ。大統領選前、アホな米国人が、“(バイデン政権下で)物価上昇がどうしようもないから、トランプに入れる”とのたまわっていたが、愚の骨頂。衆愚政治は日本ばかりではなかったのだ。

そして“滞在許可のない数百万人にも達する中南米諸国からの労働者について、「全員国外退去」措置を打ち出すというが、これをやれば建設労働者、ホテル・レストラン従業員、農場季節労働者、家政婦、タクシー・トラック運転手、臨時介護士、ベビー・シッターなど、米国経済を底辺で支える多くの就労者がいなくなり、企業の経営自体が成り立たなくなる”という。そればかりか、人手不足でたちどころに住宅やサービス価格の上昇に襲われることは明らかなのだ。

要は、米国経済は物価上昇の嵐に投げ込まれることになるのだ。これがMAGA(Make America Great Again)の実態で、確実に予想される事態なのだ。それを一部やんわり予測するレポートも出ている。

米国経済がこのように凋落すれば、世界経済、とりわけ日本への被害は想像もつかない。株価は当然大暴落するだろう。勿論、トランプ氏が大統領に就任するのは既定の事実なので、株価はそれを織り込んできているはずだが、株価を引っ張っているのがマグニフィセント・セブンと呼ばれる大型ITテクノロジー株であり、物価高はそのような企業には直接的に影響しておらず、トランプ氏による規制緩和、減税に着目しての景気の浮揚に目が行っているためと思われる。しかし、高物価の嵐が起こればそうは言っておられず、いずれ株価は暴落するのではあるまいか。実態が悪化すればさらに関税を引き上げるとでも言うのだろうか?????今後4年間はじっと我慢の子でいるより仕方ないのだろうか。その間、中国がさらに台頭すればどうなるのか・・・・それ見たことか!!どうしてくれる、このアホ!!

日鉄のUSスチール買収にクリーブランド・クリフスのCEOが吠えたという。そして、“日本が中国に米市場におけるダンピングや過剰生産の方法を教え、価格を引き下げたと主張した”という。それこそFact Checkの対象だろう。だから“ゴンカルベス氏は、偏った固定観念に固執し続けている”となる。 妄想を主張しても何の意味も力にもならない!このオッサン、一体、何者?ブラジルからの移民に、そんなに米国のことが分かっているとでもいうのか。アジア人に対する偏見があるとしか思えない。こんな時代遅れのオッサンが大手企業の経営者とは米国鉄鋼も時代遅れになるのは当然だろうという気はする。

ある一人のタレントの不祥事に日本の大手民間TV局が揺れている。実に情けない。当該TV局のトップは実に呑気だという印象しかない。

そのTV局の株式を7%超保している米投資ファンドの指摘があって、初めて記者会見を実施した。それも一般に向けてオープンなものではなく秘密会のような会見だった、という。その結果、記者会見で語ったことは、“全て、これから!”だった。事件があって1年半、そして週刊誌の指摘で騒ぎが始まってからも相当の時間が経っているように思うが、それで本気なのか?

しかも当該ファンドの指摘した、“コーポレートガバナンスに重大な欠陥があることを露呈”や“視聴者の信頼だけでなく、株主の価値の低下にも直結する深刻な非難に値する”や“対応の遅れはさらなる視聴者、スポンサー離れとなる”の問いかけにすら何ら応えるものではなかった。何のための会見だったのか、この有様から“対応の遅れ”は十分に明らかだろう。こんな危機感のない経営陣が、マスメディアの一角を担っていたのか。そんないい加減な報道機関だったのだ。

そんないい加減な報道機関が伝える政局報道の適切性をどのように担保できるのだろうか?一介のテレビタレントに翻弄されるTV局が政治家という権力者と互角に渡り合える覚悟があるとは思えない! そんな報道機関の報道が歪んでいない保証はどこにもない。つまり政府の宣伝機関としては意味があっても国民にとっての存在価値は皆無なのだ。

仲間のTV局もしばらく沈黙を保っていたかのように見える。そんなやわな報道機関連中なのだ。日本の報道機関は結構いい加減で、やわなもので、それは信頼のおける存在では到底あり得ない!!!つまり、政府の宣伝媒体が複数、否、大多数というのが日本の報道の姿なのだ。これで、報道の自由度は世界レベルで後進国なのは当然だろう。

さて、先週は例によって京都で午後から研修会があり、午前をどうするかだったが、年初なので初詣をどうするかとなった。ネット・サーフィンしていて寺社の多い京都で何とか短時間で七福神を巡れないかとなった。

ネット検索してみると、泉涌寺の泉山七福神巡りというのが見つかった。どうやらこれは午前中にコンパクトに巡れそうだというので、計画してみることにした。内訳は次の通り。

1番:福禄寿 即成院

2番:弁財天 戒光寺

番外:愛染明王 新善光寺

3番:恵比寿 今熊野観音寺

4番:布袋尊 来迎院

5番:大黒天 雲龍院

番外:楊貴妃観音 楊貴妃観音堂

6番:毘沙門天 悲田院

7番:寿老人 法音院

番外2軒と泉涌寺本堂を入れて10カ所となる。だが、残念ながら詳しく計画してみると、本堂拝観(約50分)を含めて1時間程度不足することになり、研修会参加に支障をきたすようだった。そこで、泉涌寺境内を巡るメイン・ルートを決めて、そこから外れる所は割愛することにした。それは3番:恵比寿 今熊野観音寺と4番:布袋尊 来迎院とした。布袋尊には申し訳ないが恵比寿天のは口惜しいが仕方ない。

全く知らなかったが、泉涌寺はWikipediaによれば、“平安時代に弘法大師空海が草創したと伝わるが、実質的な開山は鎌倉時代の月輪大師俊芿(がちりんだいししゅんじょう)で、天台、東密、禅宗、浄土の四宗兼学の道場として再興した。東山の一峰である月輪山の麓に広がる寺域内には、鎌倉時代の後堀河天皇、四条天皇、および江戸時代の後水尾天皇から孝明天皇に至る天皇陵があり、霊明殿には歴代の天皇や皇后、皇族の尊牌(位牌)が奉安されている。・・・皇室ゆかりの寺院として知られるが、草創の時期や事情についてはあまり明らかではない。”武家との関係もあるが、とりわけ皇室と極めて近いので、御寺とも呼ばれるという。天台、東密、禅宗、浄土の四宗兼学で、浄土教まで入っているとは比叡山は不要か・・・。

実際には、阪急・河原町駅から京都市バス]207号系統・祇園・九条車庫行に乗車すれば、泉涌寺道まで20分弱で行ける。このバス路線も今まであまり知らなかったが、京都市東部に向かいには便利である。例えば、阪急・河原町駅から清水寺や三十三間堂、国立博物館、太閤の墓・豊国廟行きには便利だったのだ。

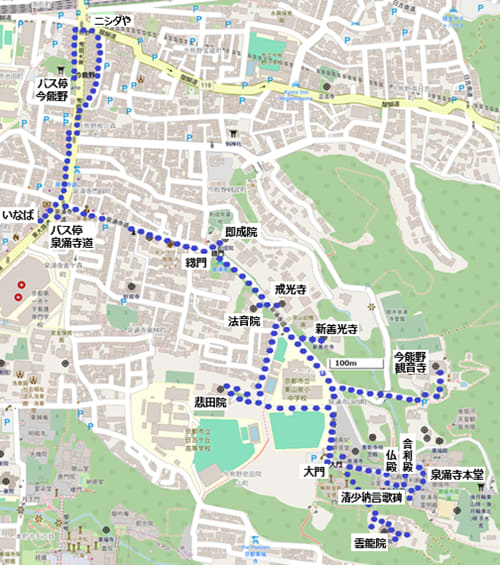

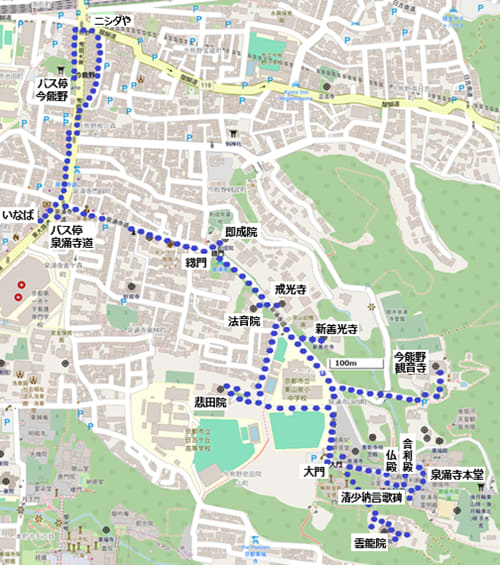

9時20分には河原町駅に着いたが、何故かバスが来ず、1本ずれて遅くなり、10時頃に泉涌寺道バス停に到着。とにかくこの泉涌寺道を直進し、総門、大門を経て泉涌寺に到ることになる。今回の拝観ルートは下図の通り。(予定図ではなく実施図)

先ずは、総門をくぐる前に即成院(福禄寿)の門をくぐり、境内へ。全く人気が無い。とにかくお賽銭を上げて一礼。

木造阿弥陀如来及び二十五菩薩像 26躯所蔵の由だが、本堂の戸も閉ざされており、拝観できず。

次が戒光寺(弁財天)。運慶・湛慶父子の合作である高さ約10メートル(台座・光背含む)の木造釈迦如来立像を本尊としている。うーん、ホンマニ運慶・湛慶父子の合作?一見して写実感が乏しい印象だが!と感じたが、まぁ確かな鑑定を経ての結論であろう。釈迦如来が後水尾天皇の身代わりになって傷を受けたという伝承があり、後には庶民からも“身代わり丈六さん” として信仰されている、という。弁天さんはどっかへ行ってしもうた。

泉涌寺道は丘の稜線に沿って走っているようで、次の新善光寺は右手坂の下に山門があった。Wikipediaによると、“寛元元年(1243年)8月、後嵯峨天皇の御願寺として値願念西が勧進して一条大宮の地に創建された。勅命によって大工藤井為行、小工沙弥教弘らが信濃国善光寺本尊と同体の阿弥陀如来立像を鋳造して本尊とし、新善光寺と名付けられた。”という。確か、習字の会が開催されており、本堂拝観は控えて欲しいとの掲示があり、境内のお庭を見て回った。

庭園には、大日如来の変化身である愛染明王(番外七福神)を祀る小さな八角堂の愛染堂があった。

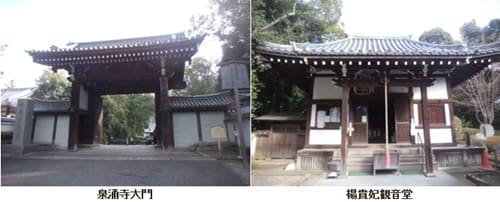

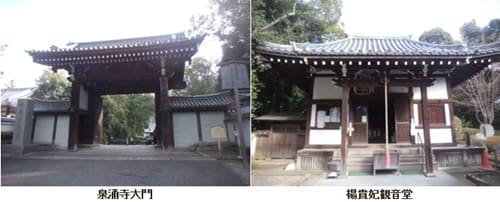

大門をくぐって、泉涌寺拝観の受付。泉涌寺本堂では年中行事の一つがその日開催されており、内部の拝観はできないが、それでも良いかと言われたがそのまま引き返す訳にもいかず、“仕方ない”と拝観料を支払う。何と色々と障害が多い日だ。

この受付の正面、大門左手の奥まったところに建つ楊貴妃観音堂がある。Wikipediaによれば、“楊貴妃観音として楊貴妃の風貌をモデルに作られた観音菩薩坐像という伝承があり、建長7年(1255年)俊芿の弟子湛海が仏舎利と共に南宋から請来したものとされる。”

観音堂の右手に宝物館の心照殿があった。どうやら泉涌寺全体の宝物・資料をここで一括管理・展示しているようだ。ここに珍しい真言八祖の金剛智や不空、月輪大師俊芿の肖像画があった。あまり知識・情報も無く、関心のあった展示物はそれぐらい。一部、大名級の武士家系との関係を示す資料もあった。

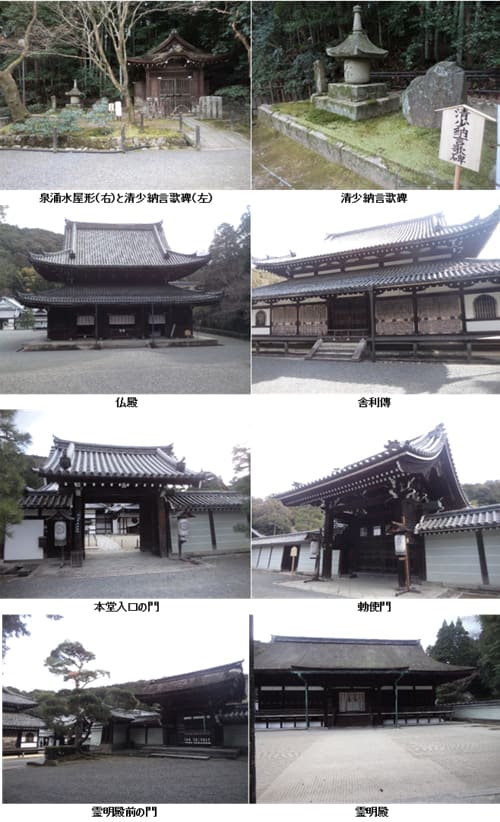

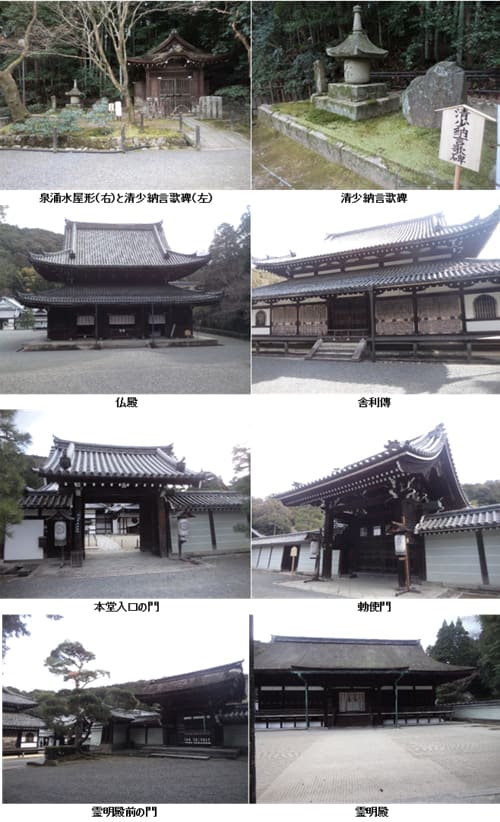

先ずは下る参道の先には壮大な仏殿が見える。その右わきに、泉涌水屋形とそれに隣接して清少納言歌碑がある。泉涌水屋形は泉涌寺の名の由来(旧寺号は“仙遊寺”)となった清泉を覆う屋形。(鎌倉時代の建保6年(1218年)、宇都宮信房が荒廃していた仙遊寺を俊芿に寄進、俊芿は多くの人々の寄付を得てこの地に大伽藍を造営し、嘉禄2年(1226年)に主要伽藍を完成させた。その際に霊泉が湧いた、という。)

歌碑は次の通り。“清少納言の父・清原元輔の旧居で、清少納言が晩年を過ごしたとされる月輪山荘にほど近い場所として、1974年(昭和49年)に平安博物館館長・角田文衞の発案で『小倉百人一首』に採られた“夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ”の歌碑が建立されている。”

仏殿はWikipediaによれば、“ 寛文8年(1668年)、徳川家綱の援助で再建したもの。・・・内部は禅寺風の土間とし、柱、窓、組物、天井構架等の建築様式も典型的な禅宗様になる。本尊は過去・現在・来世を表す伝運慶作の釈迦如来・阿弥陀如来・弥勒如来の3体の如来像を安置する。天井の「雲龍図」、本尊背後の「飛天図」、裏壁の「白衣観音図」は狩野探幽の筆になる。” 確かにこの記述通りであった。何せ内部撮影不可なので仕方ない。現代の美術館は撮影可の所が多くなってきているのに、どうしてこんな愛想ないことをするのだろうか。

舎利殿はこの時、内部拝観不可だった。Wikipediaによれば、“俊芿の弟子湛海が安貞2年(1228年)に南宋時代の慶元府の白蓮寺から請来したという仏牙舎利(釈尊の歯)を、寛喜2年(1230年)に将来された韋駄天像・月蓋長者像(共に重要文化財)とともに安置している。”

本堂の入口へ近づくが中へは入らず、南側の勅使門、霊明殿*を見る。

*天智天皇から昭和天皇に至る歴代天皇皇后(長慶天皇と後亀山天皇は除き、北朝の天皇を含め、後醍醐天皇以前は多数の脱落がある)の尊牌(位牌)を安置する。

大門に入って南側、受付の裏に斜めに緩い上りの坂道がある。ここの森を抜ければ雲龍院 に到る。

禅寺の印象。書院の「悟りの窓」などからそのように見える。庭園の鑑賞が出来、ここでようやく泉涌寺での不十分な拝観の不満が少し満たされた気分になる。

確か、ここの庭園はそのまた昔は池だったという掲示があった。そこに龍が棲むという伝承があり、恐らくそこから雲龍院という寺号が付いたのかもしれない。

ところで、予定通りならば次は悲田院だったが、泉涌寺での拝観が省略されたので若干時間的余裕がでてきた。そこで、少し北上し突き当りで右折して今熊野観音寺に向かった。

観音寺の縁起として現場で掲示されていた内容は次の通り。分かり易いので紹介する。“平安時代、弘法大師が熊野権現より観音尊像を授かり、嵯峨天皇の勅願により開運厄除けの寺として開創された”という。ここにも空海が関与していたのだ。“後白河法皇は本尊十一面観音を深く進攻され霊験によって持病の頭痛が平癒したので特に、新那智山・今熊野の称をこの寺におくられた。それより頭の観音さんとして知られ病気封じ智慧授かり請願成就の寺として広く信仰されている。

開基・弘法大師、本尊・十一面観音、脇仏・不動明王・毘沙門天”とあった。

ここで、大師とは開基の空海のことなので、大師堂は弘法大師を祀っていることになる。子まもり大師も同様であろう。

しかし、泉山七福神巡りでは今熊野観音寺は“恵比寿”となっているのはどういうことなのだろう。まぁここで、えべっさんも祀られてはいるようだが・・・。

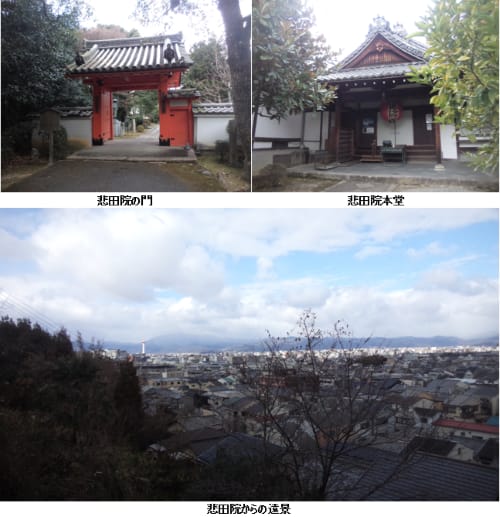

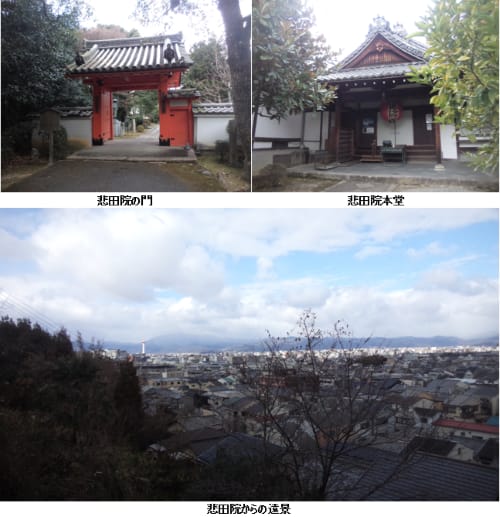

次に残っているのは来迎院(布袋尊)だったが、これはやっぱり時間的に余裕ないとみて、悲田院(毘沙門天)に赴いた。

ここも本堂に行って見たが、開帳してはおらず、単にお参りして終わり。

Wikipediaによれば、“悲田院とは身寄りのない子供や老人・貧しい人を収容する福祉施設であるが、平安京にはその悲田院が東西の二つあった。しかし、やがて両方とも消滅してしまった。”その後、1308年に一条安居院に天台・真言・禅・浄土の四宗兼学の寺を創建する僧が現れ、そこにかつての福祉施設であった西悲田院の名跡を引き継いで寺院名を悲田院とした、という。そこから室町時代に後花園天皇が勅願寺としたりして、存続して行く。

本堂の右奥側からデッキが突き出しており、そこから京都市内を遠望できた。

悲田院前の駐車場から北へ階段が伸びていて、そこから近道して法音院(寿老人)を目指した。

ここも行って見ると本堂の開帳はなく、単にお参りして終わり。これで予定外はあったが、目指したことはやれた。

泉涌寺とその塔頭群は結構広大な地域に散在していて、一般住宅との混在も認められる。その来歴は大抵平安時代ごろからの始まりで古刹なのだが、現存する伽藍は大抵江戸時代からのものである。そのほとんどは応仁の乱で焼失している。それでも不思議に歴代の天皇からの支援があって、また近代からの皇室とのつながりもあって命脈を保ってきているようだ。

しかし、昨今の観光ブームには乗り遅れていて、というか泉涌寺側の観光客への関心も薄いような印象だ。まぁこのような古刹も中にはあっても良いのかもしれない。

時刻としてはちょうど昼食の12時半。府道143号沿いの大衆食堂・いなばで親子丼を食べた。一寸量的には少なめか。どうやらうどん・蕎麦と一緒に食べるのが普通のようだ。

北へもう一つ先のバス停付近に 柴漬けのニシダやがあるので、柴漬けを買いに行った。後は、今熊野バス停から河原町で戻れば、これで午後からの研修に備えることができる。

これで米国の経済は大きく傾くのではあるまいか。何よりも米国内物価の上昇が止まらなくなる可能性は確実なのだ。大統領選前、アホな米国人が、“(バイデン政権下で)物価上昇がどうしようもないから、トランプに入れる”とのたまわっていたが、愚の骨頂。衆愚政治は日本ばかりではなかったのだ。

そして“滞在許可のない数百万人にも達する中南米諸国からの労働者について、「全員国外退去」措置を打ち出すというが、これをやれば建設労働者、ホテル・レストラン従業員、農場季節労働者、家政婦、タクシー・トラック運転手、臨時介護士、ベビー・シッターなど、米国経済を底辺で支える多くの就労者がいなくなり、企業の経営自体が成り立たなくなる”という。そればかりか、人手不足でたちどころに住宅やサービス価格の上昇に襲われることは明らかなのだ。

要は、米国経済は物価上昇の嵐に投げ込まれることになるのだ。これがMAGA(Make America Great Again)の実態で、確実に予想される事態なのだ。それを一部やんわり予測するレポートも出ている。

米国経済がこのように凋落すれば、世界経済、とりわけ日本への被害は想像もつかない。株価は当然大暴落するだろう。勿論、トランプ氏が大統領に就任するのは既定の事実なので、株価はそれを織り込んできているはずだが、株価を引っ張っているのがマグニフィセント・セブンと呼ばれる大型ITテクノロジー株であり、物価高はそのような企業には直接的に影響しておらず、トランプ氏による規制緩和、減税に着目しての景気の浮揚に目が行っているためと思われる。しかし、高物価の嵐が起こればそうは言っておられず、いずれ株価は暴落するのではあるまいか。実態が悪化すればさらに関税を引き上げるとでも言うのだろうか?????今後4年間はじっと我慢の子でいるより仕方ないのだろうか。その間、中国がさらに台頭すればどうなるのか・・・・それ見たことか!!どうしてくれる、このアホ!!

日鉄のUSスチール買収にクリーブランド・クリフスのCEOが吠えたという。そして、“日本が中国に米市場におけるダンピングや過剰生産の方法を教え、価格を引き下げたと主張した”という。それこそFact Checkの対象だろう。だから“ゴンカルベス氏は、偏った固定観念に固執し続けている”となる。 妄想を主張しても何の意味も力にもならない!このオッサン、一体、何者?ブラジルからの移民に、そんなに米国のことが分かっているとでもいうのか。アジア人に対する偏見があるとしか思えない。こんな時代遅れのオッサンが大手企業の経営者とは米国鉄鋼も時代遅れになるのは当然だろうという気はする。

ある一人のタレントの不祥事に日本の大手民間TV局が揺れている。実に情けない。当該TV局のトップは実に呑気だという印象しかない。

そのTV局の株式を7%超保している米投資ファンドの指摘があって、初めて記者会見を実施した。それも一般に向けてオープンなものではなく秘密会のような会見だった、という。その結果、記者会見で語ったことは、“全て、これから!”だった。事件があって1年半、そして週刊誌の指摘で騒ぎが始まってからも相当の時間が経っているように思うが、それで本気なのか?

しかも当該ファンドの指摘した、“コーポレートガバナンスに重大な欠陥があることを露呈”や“視聴者の信頼だけでなく、株主の価値の低下にも直結する深刻な非難に値する”や“対応の遅れはさらなる視聴者、スポンサー離れとなる”の問いかけにすら何ら応えるものではなかった。何のための会見だったのか、この有様から“対応の遅れ”は十分に明らかだろう。こんな危機感のない経営陣が、マスメディアの一角を担っていたのか。そんないい加減な報道機関だったのだ。

そんないい加減な報道機関が伝える政局報道の適切性をどのように担保できるのだろうか?一介のテレビタレントに翻弄されるTV局が政治家という権力者と互角に渡り合える覚悟があるとは思えない! そんな報道機関の報道が歪んでいない保証はどこにもない。つまり政府の宣伝機関としては意味があっても国民にとっての存在価値は皆無なのだ。

仲間のTV局もしばらく沈黙を保っていたかのように見える。そんなやわな報道機関連中なのだ。日本の報道機関は結構いい加減で、やわなもので、それは信頼のおける存在では到底あり得ない!!!つまり、政府の宣伝媒体が複数、否、大多数というのが日本の報道の姿なのだ。これで、報道の自由度は世界レベルで後進国なのは当然だろう。

さて、先週は例によって京都で午後から研修会があり、午前をどうするかだったが、年初なので初詣をどうするかとなった。ネット・サーフィンしていて寺社の多い京都で何とか短時間で七福神を巡れないかとなった。

ネット検索してみると、泉涌寺の泉山七福神巡りというのが見つかった。どうやらこれは午前中にコンパクトに巡れそうだというので、計画してみることにした。内訳は次の通り。

1番:福禄寿 即成院

2番:弁財天 戒光寺

番外:愛染明王 新善光寺

3番:恵比寿 今熊野観音寺

4番:布袋尊 来迎院

5番:大黒天 雲龍院

番外:楊貴妃観音 楊貴妃観音堂

6番:毘沙門天 悲田院

7番:寿老人 法音院

番外2軒と泉涌寺本堂を入れて10カ所となる。だが、残念ながら詳しく計画してみると、本堂拝観(約50分)を含めて1時間程度不足することになり、研修会参加に支障をきたすようだった。そこで、泉涌寺境内を巡るメイン・ルートを決めて、そこから外れる所は割愛することにした。それは3番:恵比寿 今熊野観音寺と4番:布袋尊 来迎院とした。布袋尊には申し訳ないが恵比寿天のは口惜しいが仕方ない。

全く知らなかったが、泉涌寺はWikipediaによれば、“平安時代に弘法大師空海が草創したと伝わるが、実質的な開山は鎌倉時代の月輪大師俊芿(がちりんだいししゅんじょう)で、天台、東密、禅宗、浄土の四宗兼学の道場として再興した。東山の一峰である月輪山の麓に広がる寺域内には、鎌倉時代の後堀河天皇、四条天皇、および江戸時代の後水尾天皇から孝明天皇に至る天皇陵があり、霊明殿には歴代の天皇や皇后、皇族の尊牌(位牌)が奉安されている。・・・皇室ゆかりの寺院として知られるが、草創の時期や事情についてはあまり明らかではない。”武家との関係もあるが、とりわけ皇室と極めて近いので、御寺とも呼ばれるという。天台、東密、禅宗、浄土の四宗兼学で、浄土教まで入っているとは比叡山は不要か・・・。

実際には、阪急・河原町駅から京都市バス]207号系統・祇園・九条車庫行に乗車すれば、泉涌寺道まで20分弱で行ける。このバス路線も今まであまり知らなかったが、京都市東部に向かいには便利である。例えば、阪急・河原町駅から清水寺や三十三間堂、国立博物館、太閤の墓・豊国廟行きには便利だったのだ。

9時20分には河原町駅に着いたが、何故かバスが来ず、1本ずれて遅くなり、10時頃に泉涌寺道バス停に到着。とにかくこの泉涌寺道を直進し、総門、大門を経て泉涌寺に到ることになる。今回の拝観ルートは下図の通り。(予定図ではなく実施図)

先ずは、総門をくぐる前に即成院(福禄寿)の門をくぐり、境内へ。全く人気が無い。とにかくお賽銭を上げて一礼。

木造阿弥陀如来及び二十五菩薩像 26躯所蔵の由だが、本堂の戸も閉ざされており、拝観できず。

次が戒光寺(弁財天)。運慶・湛慶父子の合作である高さ約10メートル(台座・光背含む)の木造釈迦如来立像を本尊としている。うーん、ホンマニ運慶・湛慶父子の合作?一見して写実感が乏しい印象だが!と感じたが、まぁ確かな鑑定を経ての結論であろう。釈迦如来が後水尾天皇の身代わりになって傷を受けたという伝承があり、後には庶民からも“身代わり丈六さん” として信仰されている、という。弁天さんはどっかへ行ってしもうた。

泉涌寺道は丘の稜線に沿って走っているようで、次の新善光寺は右手坂の下に山門があった。Wikipediaによると、“寛元元年(1243年)8月、後嵯峨天皇の御願寺として値願念西が勧進して一条大宮の地に創建された。勅命によって大工藤井為行、小工沙弥教弘らが信濃国善光寺本尊と同体の阿弥陀如来立像を鋳造して本尊とし、新善光寺と名付けられた。”という。確か、習字の会が開催されており、本堂拝観は控えて欲しいとの掲示があり、境内のお庭を見て回った。

庭園には、大日如来の変化身である愛染明王(番外七福神)を祀る小さな八角堂の愛染堂があった。

大門をくぐって、泉涌寺拝観の受付。泉涌寺本堂では年中行事の一つがその日開催されており、内部の拝観はできないが、それでも良いかと言われたがそのまま引き返す訳にもいかず、“仕方ない”と拝観料を支払う。何と色々と障害が多い日だ。

この受付の正面、大門左手の奥まったところに建つ楊貴妃観音堂がある。Wikipediaによれば、“楊貴妃観音として楊貴妃の風貌をモデルに作られた観音菩薩坐像という伝承があり、建長7年(1255年)俊芿の弟子湛海が仏舎利と共に南宋から請来したものとされる。”

観音堂の右手に宝物館の心照殿があった。どうやら泉涌寺全体の宝物・資料をここで一括管理・展示しているようだ。ここに珍しい真言八祖の金剛智や不空、月輪大師俊芿の肖像画があった。あまり知識・情報も無く、関心のあった展示物はそれぐらい。一部、大名級の武士家系との関係を示す資料もあった。

先ずは下る参道の先には壮大な仏殿が見える。その右わきに、泉涌水屋形とそれに隣接して清少納言歌碑がある。泉涌水屋形は泉涌寺の名の由来(旧寺号は“仙遊寺”)となった清泉を覆う屋形。(鎌倉時代の建保6年(1218年)、宇都宮信房が荒廃していた仙遊寺を俊芿に寄進、俊芿は多くの人々の寄付を得てこの地に大伽藍を造営し、嘉禄2年(1226年)に主要伽藍を完成させた。その際に霊泉が湧いた、という。)

歌碑は次の通り。“清少納言の父・清原元輔の旧居で、清少納言が晩年を過ごしたとされる月輪山荘にほど近い場所として、1974年(昭和49年)に平安博物館館長・角田文衞の発案で『小倉百人一首』に採られた“夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ”の歌碑が建立されている。”

仏殿はWikipediaによれば、“ 寛文8年(1668年)、徳川家綱の援助で再建したもの。・・・内部は禅寺風の土間とし、柱、窓、組物、天井構架等の建築様式も典型的な禅宗様になる。本尊は過去・現在・来世を表す伝運慶作の釈迦如来・阿弥陀如来・弥勒如来の3体の如来像を安置する。天井の「雲龍図」、本尊背後の「飛天図」、裏壁の「白衣観音図」は狩野探幽の筆になる。” 確かにこの記述通りであった。何せ内部撮影不可なので仕方ない。現代の美術館は撮影可の所が多くなってきているのに、どうしてこんな愛想ないことをするのだろうか。

舎利殿はこの時、内部拝観不可だった。Wikipediaによれば、“俊芿の弟子湛海が安貞2年(1228年)に南宋時代の慶元府の白蓮寺から請来したという仏牙舎利(釈尊の歯)を、寛喜2年(1230年)に将来された韋駄天像・月蓋長者像(共に重要文化財)とともに安置している。”

本堂の入口へ近づくが中へは入らず、南側の勅使門、霊明殿*を見る。

*天智天皇から昭和天皇に至る歴代天皇皇后(長慶天皇と後亀山天皇は除き、北朝の天皇を含め、後醍醐天皇以前は多数の脱落がある)の尊牌(位牌)を安置する。

大門に入って南側、受付の裏に斜めに緩い上りの坂道がある。ここの森を抜ければ雲龍院 に到る。

禅寺の印象。書院の「悟りの窓」などからそのように見える。庭園の鑑賞が出来、ここでようやく泉涌寺での不十分な拝観の不満が少し満たされた気分になる。

確か、ここの庭園はそのまた昔は池だったという掲示があった。そこに龍が棲むという伝承があり、恐らくそこから雲龍院という寺号が付いたのかもしれない。

ところで、予定通りならば次は悲田院だったが、泉涌寺での拝観が省略されたので若干時間的余裕がでてきた。そこで、少し北上し突き当りで右折して今熊野観音寺に向かった。

観音寺の縁起として現場で掲示されていた内容は次の通り。分かり易いので紹介する。“平安時代、弘法大師が熊野権現より観音尊像を授かり、嵯峨天皇の勅願により開運厄除けの寺として開創された”という。ここにも空海が関与していたのだ。“後白河法皇は本尊十一面観音を深く進攻され霊験によって持病の頭痛が平癒したので特に、新那智山・今熊野の称をこの寺におくられた。それより頭の観音さんとして知られ病気封じ智慧授かり請願成就の寺として広く信仰されている。

開基・弘法大師、本尊・十一面観音、脇仏・不動明王・毘沙門天”とあった。

ここで、大師とは開基の空海のことなので、大師堂は弘法大師を祀っていることになる。子まもり大師も同様であろう。

しかし、泉山七福神巡りでは今熊野観音寺は“恵比寿”となっているのはどういうことなのだろう。まぁここで、えべっさんも祀られてはいるようだが・・・。

次に残っているのは来迎院(布袋尊)だったが、これはやっぱり時間的に余裕ないとみて、悲田院(毘沙門天)に赴いた。

ここも本堂に行って見たが、開帳してはおらず、単にお参りして終わり。

Wikipediaによれば、“悲田院とは身寄りのない子供や老人・貧しい人を収容する福祉施設であるが、平安京にはその悲田院が東西の二つあった。しかし、やがて両方とも消滅してしまった。”その後、1308年に一条安居院に天台・真言・禅・浄土の四宗兼学の寺を創建する僧が現れ、そこにかつての福祉施設であった西悲田院の名跡を引き継いで寺院名を悲田院とした、という。そこから室町時代に後花園天皇が勅願寺としたりして、存続して行く。

本堂の右奥側からデッキが突き出しており、そこから京都市内を遠望できた。

悲田院前の駐車場から北へ階段が伸びていて、そこから近道して法音院(寿老人)を目指した。

ここも行って見ると本堂の開帳はなく、単にお参りして終わり。これで予定外はあったが、目指したことはやれた。

泉涌寺とその塔頭群は結構広大な地域に散在していて、一般住宅との混在も認められる。その来歴は大抵平安時代ごろからの始まりで古刹なのだが、現存する伽藍は大抵江戸時代からのものである。そのほとんどは応仁の乱で焼失している。それでも不思議に歴代の天皇からの支援があって、また近代からの皇室とのつながりもあって命脈を保ってきているようだ。

しかし、昨今の観光ブームには乗り遅れていて、というか泉涌寺側の観光客への関心も薄いような印象だ。まぁこのような古刹も中にはあっても良いのかもしれない。

時刻としてはちょうど昼食の12時半。府道143号沿いの大衆食堂・いなばで親子丼を食べた。一寸量的には少なめか。どうやらうどん・蕎麦と一緒に食べるのが普通のようだ。

北へもう一つ先のバス停付近に 柴漬けのニシダやがあるので、柴漬けを買いに行った。後は、今熊野バス停から河原町で戻れば、これで午後からの研修に備えることができる。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 年始の御挨拶... | 養老孟司・著... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |