先日、小児夜尿症に関するWEBセミナーを視聴しました。

基本的な内容、アップデートされた内容をメモしておきます。

気になったこと。

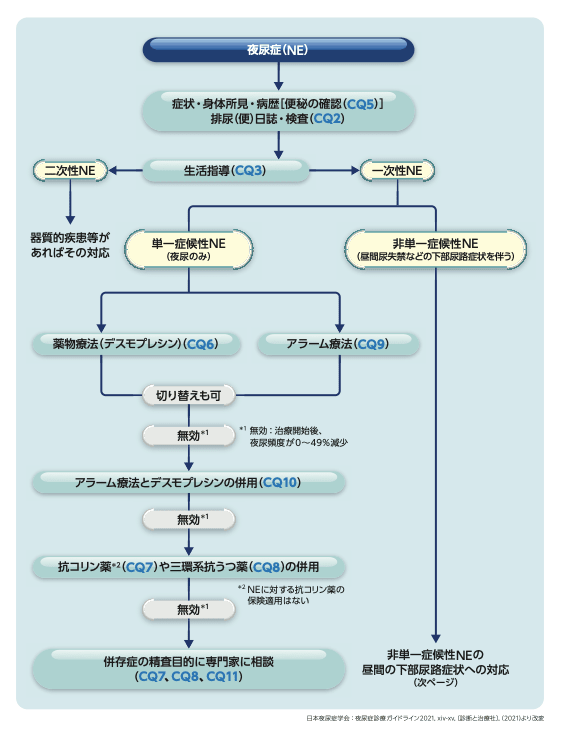

…ガイドラインでは治療の第一選択が明示されていません。

薬物療法(ミニリンメルト®)とアラーム療法が併記されています。

以前は、尿を濃くして量を減らすホルモン剤(ミニリンメルト®)を使用する際は、

尿の濃さ(比重、浸透圧)を調べて「薄い尿」を確認する必要がありました。

そのような時代に育った小児科医である私には、

現在の診療ガイドラインは頷けないところがあります。

▢ 夜尿症を治療すべき理由

・夜尿があると自尊心や自己評価に悪影響が生じる。

・宿泊行事(キャンプや修学旅行など)に対応する必要がある。

・治療した方が早く治る傾向がある。

・他の病気がないかどうか検査する必要がある。

・発達症(ADHDやASD)を発券する契機になる。

▢ 受診した際の診療・検査

・尿検査

・昼間の尿漏れ、再発例、診察で問題が発見された場合は病院で詳しい検査(血液・超音波・画像検査)

▢ 夜尿で注意すべき症状と疑われる病気

・昼間の尿漏れ → 糖尿病、尿崩症、脊髄疾患など

・体重減少、成長障害、嘔気 → 慢性腎臓病

・異常な喉の渇き、夜間多飲 → 糖尿病、尿崩症

・急に再発した夜尿症 → 糖尿病、心身症、他

・ひどいイビキ、睡眠時無呼吸 → 睡眠障害

・排尿困難 → 泌尿器科的疾患

▢ 夜尿症のみ(単一症候性夜尿症)の治療の進め方

▶ Aコース

・夜間多尿があり、膀胱容量正常 → デスモプレシン

・夜間尿量正常、低膀胱容量 → アラーム療法

・夜間多尿+低膀胱容量 → デスモプレシン+アラーム療法

▶ Bコース

・デスモプレシンとアラーム療法のメリット・デメリットを説明し、

患者・家族に選択させる。

…Aコースが古典的な方針、

Bコースは最近の潮流、でしょうか。

▢ 治療開始後、効果不十分な場合の対応

・患者・保護者の治療意欲の再確認

・生活指導遵守の再確認

・デスモプレシン服用方法の再確認

・アラーム療法使用方法の再確認

▢ 生活指導の工夫

・夕食後の水分摂取 → 喉が渇いたら氷を舐めるなどの工夫

・トイレに行かずに寝てしまう → 声がけを徹底する

・ふとんに入っても起きている時間が長い → もう一度、排尿してから入眠

・排尿が雑 → 寝る前は座って足代を設置して。30秒以上は排尿に時間をかける

・就寝前にはブルーライト(スマホ・タブレット)に暴露しない

▢ 定時排尿(昼間尿失禁がある場合)

・ある程度決まった時間間隔で排尿する

(タイマーの使用、学校の休み時間、家族の声がけ)

例)1日7回排尿、睡眠8時間 → 日中は約2時間毎

▢ 適切な排尿姿勢とは?

・足代の設置(空き段ボールで代用可)

・足の裏で踏ん張り、背筋を伸ばす

・最低でも排尿にかける時間は30〜60秒

▢ デスモプレシン(ミニリンメルト®)の効果が不十分なときの確認事項・工夫

・水分制限の徹底。夕食後はコップ1杯の水分まで(副作用対策)

・他疾患(アレルギーなど)に必要な薬剤もできるだけOD錠へ変更

・一度開封した薬剤は(湿気の吸着により)薬効が下がる恐れがあるため使用しない

・必ず「舌下」で溶かす(飲み込まない!)

・歯磨きを終えてから服用

・個々の患者さんに対し、効果的な服用のタイミングを探す

(就寝30分前〜就寝直前、と服用のタイミングにより多少の効果の差がある)

・夕食と就寝時間が近いと薬効が得られにくい

→ 2時間以上間隔を開ける

(帰宅が遅くなり夕食後にすぐに就寝してしまっている、など)

・薬の投与量が少ない可能性

→ 120μgで効果が乏しい場合は、早期(1〜2週間後)には240μgまで増量してみる。

たとえ夜尿日数が減らなくても夜尿量(オムツの重さ)が軽くなっていれば、

一定の効果はありと判断する

★ 保護者には240μgが本来の薬用量であることをあらかじめ伝えておくと、

120μgから増量した際に余計な不安を与えずに済む。

▢ アラーム療法の効果が効果的な患者・不向きな患者

(効果的)

・治療意欲が高い、高学年(宿泊行事を控えている)

・家族の協力が得られる

・夜尿日数が多く、ほぼ連日アラームが鳴る(トレーニング効果が出やすい)

(不向き)

・治療意欲が低い

・家族の協力が得られない(小さい兄弟や病気療養者がいる)

・そもそも夜尿日数が少ない(トレーニング効果が得られにくい)

・屋内のペットが驚いてしまう

・費用負担がまかなえない(保険適用外)

▢ (小括)エキスパートが考える夜尿症診療の原則〜初期治療〜

・患者・保護者に治療意欲がある場合には積極的治療を提案

・初期治療では尿検査実施(必須)

・気になる全身症状や既往歴がある場合は精査を提案

・治療開始前に生活指導を実施、しかし生活指導だけで漫然と経過観察しない

・生活指導は夜尿治療が終了するまで継続

・治療法は患者の生活背景に配慮して選択する

・デスモプレシンの効果的な服用方法を細かく説明する

・アラーム療法の適切な使い方を細かく指導する

▢ 併存疾患の治療〜便秘

・夜尿症児は便秘の併存が比較的多い

・便秘は夜尿の病態に関与し治療効果にも影響する

・聞き取りは親だけではなく患者本人にも確認する

▢ 併存疾患の治療〜神経発達症(特にADHD)

・神経発達症児では排尿障害の頻度が高い

・ADHDの約20%に夜尿症を認める

(夜尿症のみ:17.6〜20.7%、夜尿症+下部尿路症状:23.1%)

・保護者には治療開始前に「難治性夜尿症児には発達面の問題も関連している場合がある」と事前に伝えておく

▢ ADHD児が治療困難な理由〜治療コンプライアンスの低下

1.不注意

・寝る前にトイレに行き忘れる

・トイレに行くよう声がけされても聞いていない

・薬を飲み忘れる

2.多動

・排尿の際に座っていられない、足をブラブラする

・30〜60秒間の排尿時間が待てない

・トイレに行っても雑な排尿で終わらせる

3.衝動性

・夕食後の飲水制限を守れない

・アラームが鳴ったら目覚めるというルールが守れない

▢ ADHD児への生活指導の工夫

・視覚へ訴える…張り紙、イラスト化、複数箇所に掲示

・言葉を極力けずる

例)座って、足台を使って、30秒間かけてていねいにオシッコしてね

→ 寝る前、排尿!

・ある程度の割り切り…たとえ1回だけでも寝る前にトイレを意識できればいい

→ 褒める!自身を持たせる!報酬を設定する!

▢ (小括)エキスパートが考える夜尿症診療の原則〜ADHD併存例

(保護者への対応)

・ADHDがあると治療期間が長引く可能性を最初の外来で伝える

・メッセージはシンプルにし、情報過多にならないよう心がける

・患者向け冊子を活用するなど、文字や言葉よりも絵やマンガで説明する

(小児神経専門医への紹介)

・高学年(小学5〜6年生以降)でADHDを併存

・生活指導が守れず、デスモプレシンやアラームがまったく無効

・保護者から小児神経専門医の受診希望がある

▢ 単一項目選択症候性夜尿症に対して、デスモプレシン+アラーム併用でも改善がない場合

(夜尿症診療ガイドライン2021より)

・抗コリン薬、三環系抗うつ薬の併用を考慮

★ 抗コリン薬は夜尿症に対する保険適用はない

▢ 夜尿症治療における抗コリン薬の位置づけ(ガイドラインより)

・非単一症候性夜尿症に伴う昼間尿失禁、尿意切迫間、頻尿に対して有効

・単一症候性夜尿症に対しては第一選択薬として推奨されないが、

デスモプレシンとの併用療法としては検討してもよい

▢ 夜尿に対する抗コリン薬の副作用と問題点

・便秘によるデスモプレシンの効果の減弱・残尿量増加による尿路感染症の発症

・使用前に適切な排便・排尿週間の確率を優先させる

▢ 夜尿に対する三環系抗うつ薬の位置づけ(ガイドラインより)

・三環系抗うつ薬は50年以上前から夜尿症の治療に使用され保険収載もされているものもある

・現在の国内外のガイドラインでは、デスモプレシン、アラームに次ぐ第三選択の位置づけ

・心毒性などの重篤な副作用、思わぬ服用(オーバードーズ)などに注意

・使用に際しては夜尿症専門医に依頼可

▢ エキスパートが考える夜尿症診療の原則

〜デスモプレシンやアラーム療法でよくならない場合〜

・再度、治療意欲の確認、併存症の有無をルールアウト

・ガイドラインの診療アルゴリズムに従い、抗コリン薬や三環系抗うつ薬の併用を検討

・さらなる追加治療や精密検査に不安がある場合は夜尿症専門医師へ紹介を検討

▢ 夜尿症専門医・外来への紹介のタイミング

・併用療法にても治療効果が乏しい場合

▢ 泌尿器科へ紹介を考えるとき

・昼間の下部尿路症状(LUTS)が目立つ患者や泌尿器科的問題が疑われる患者

★ LUTS

1.覚醒時の尿失禁

2.尿意切迫感(急に起こる、ガマンすることが困難な強い尿意)

3.排尿困難(尿線微弱、遷延性排尿、腹圧をかけての排尿)

4.排尿回数の過少(1日3回以下)または過多(1日8回以上)

5.断続尿線

6.尿がまん姿勢

7.残尿感

8.排尿後のちびり

8.外性器や下部尿路の疼痛

▢ 幼児で下部尿路症状を疑うエピソード・しぐさ

・下着が湿っている、下着に尿のシミがある

・足をクロスさせてモジモジする

・モジモジ体をくねらせながら夢中でゲームやYoutubeをやっている

・陰茎をつまんで排尿をガマンしている

・しゃがみ込んでかかとで会陰部を圧迫する

・トイレに駆け込んで慌ててオシッコする

・さっきまで平気だったのに急に「まま。おしっこ!」と言うことが多い

・便座の周りや便器カバーに尿が飛び散っている(男児)