No.75-22 1984.10.22 1790レ 50mm、F5.6-8、1/500sec

空になった鉱石運搬貨車を引いて山を下り、足尾駅へと向かう上り貨物列車。

並走するクルマに時代を感じます。

No.61-22 1984.8 間藤(まとう)駅 135mm、F5.6-8、1/250sec

プラットホームと駅本屋が 渡り廊下でつながっている間藤駅。 蒸気機関車 C12 が活躍していた頃の、変則的な スイッチバック駅 だった名残りです。

この間藤駅と製錬所のある 足尾本山駅 との間は急こう配で、鉄橋には強度が無いので 機関車を重連にする事が出来ません。 間藤駅に着いた貨物列車はバックで引込み線に入り、蒸気圧を整え、引込み線の下り坂を利用して一気に加速し、製錬所を目指しました。

何ともワイルドな運用をしていたものです。

No.62-24 1984.8.14 間藤駅舎 35mm、F4-5.6、1/250sec

第三セクター わたらせ渓谷鉄道 への移行に合わせ、この駅舎は建て替えられました。 けれど この石段は残っています。

No.112-15 1985.8.11 間藤駅 駅名板 55mm、F3.5、1/250sec

線路はこの先の足尾本山駅まで続いていますが、旅客列車は ここが終点です。 列車の待ち時間に、乗客が駅名板に 想いを書き込んだのでしょう。

No.173-25 1987.3.8 6:02 720D 110mm、F8-11、1sec

まだ夜の明けきらない山あいの終着駅に佇む 一番列車。 積雪による消音効果で、いつもなら聞こえるディーゼルエンジンの音が、今日は届かない。

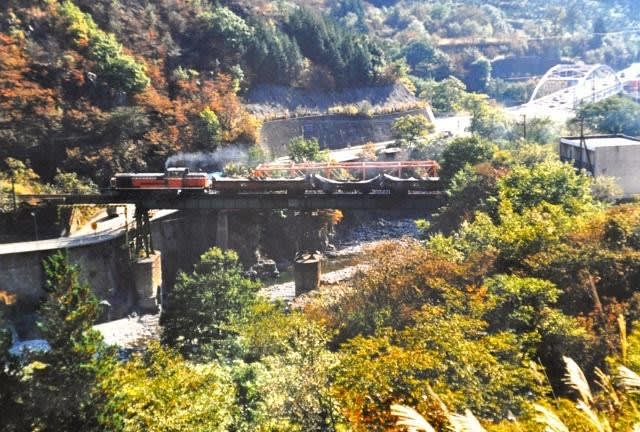

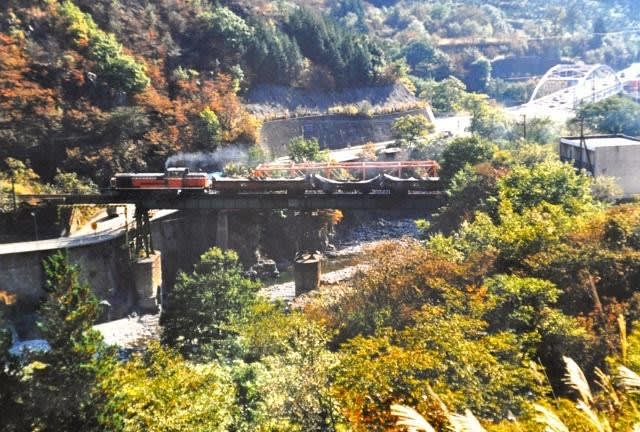

No.157-2 1986.10.26 9:01 1791①レ 50mm、F8、1/125sec

松木(まつぎ)川を渡る下り貨物列車。 右奥に見える橋は神子内(みこうち)川を渡る国道122号線と、紅葉の日光に向かう車列。

松木川と神子内川は下流500mの地点、足尾町 渡良瀬地区で合流し、渡良瀬川 の始点になります。

No.275-35 1989.2.24 15:28 728D 35mm、F4、1/60sec、ハーフグレーフィルター使用

松木川橋梁と連続する立体交差。 併用軌道の ガソリンカー の線路がここにありましたが、戦後間もなく廃止されました。

岩肌の露出した 荒涼とした風景がここから始まります。

No.113-26 1985.8.25 足尾駅・構内進入信号機 50mm、F5.6-8、1/250sec

足尾駅に進入する上り列車に対して建植されていた腕木式信号機。

左は 主本線の1番線への進入制限だとして、右は 2番線及び貨物ヤードへの進入制限という意味かと思います。

No.123-16 1986.1.26 9:00 1791①レ 110mm、F5.6-8、1/250sec

足尾駅から終点の足尾本山駅まで、ガソリンカーの併用軌道線路が並行していました。

軽便鉄道の線路が国鉄の線路と平面交差するのは、全国でもマレな事例です。

No.130-29 1986.3.16 8:44 750D(後年 752D) 135mm、F5.6、1/250sec、C4フィルター使用

足尾駅から間藤駅に向け 田元橋に差し掛かると、荒涼とした風景が広がります。 精錬方法が改良される前の 製錬所から出された亜硫酸ガスや、江戸時代からの無計画な樹木の伐採により、草木の育ち難い土地になっています。

空になった鉱石運搬貨車を引いて山を下り、足尾駅へと向かう上り貨物列車。

並走するクルマに時代を感じます。

No.61-22 1984.8 間藤(まとう)駅 135mm、F5.6-8、1/250sec

プラットホームと駅本屋が 渡り廊下でつながっている間藤駅。 蒸気機関車 C12 が活躍していた頃の、変則的な スイッチバック駅 だった名残りです。

この間藤駅と製錬所のある 足尾本山駅 との間は急こう配で、鉄橋には強度が無いので 機関車を重連にする事が出来ません。 間藤駅に着いた貨物列車はバックで引込み線に入り、蒸気圧を整え、引込み線の下り坂を利用して一気に加速し、製錬所を目指しました。

何ともワイルドな運用をしていたものです。

No.62-24 1984.8.14 間藤駅舎 35mm、F4-5.6、1/250sec

第三セクター わたらせ渓谷鉄道 への移行に合わせ、この駅舎は建て替えられました。 けれど この石段は残っています。

No.112-15 1985.8.11 間藤駅 駅名板 55mm、F3.5、1/250sec

線路はこの先の足尾本山駅まで続いていますが、旅客列車は ここが終点です。 列車の待ち時間に、乗客が駅名板に 想いを書き込んだのでしょう。

No.173-25 1987.3.8 6:02 720D 110mm、F8-11、1sec

まだ夜の明けきらない山あいの終着駅に佇む 一番列車。 積雪による消音効果で、いつもなら聞こえるディーゼルエンジンの音が、今日は届かない。

No.157-2 1986.10.26 9:01 1791①レ 50mm、F8、1/125sec

松木(まつぎ)川を渡る下り貨物列車。 右奥に見える橋は神子内(みこうち)川を渡る国道122号線と、紅葉の日光に向かう車列。

松木川と神子内川は下流500mの地点、足尾町 渡良瀬地区で合流し、渡良瀬川 の始点になります。

No.275-35 1989.2.24 15:28 728D 35mm、F4、1/60sec、ハーフグレーフィルター使用

松木川橋梁と連続する立体交差。 併用軌道の ガソリンカー の線路がここにありましたが、戦後間もなく廃止されました。

岩肌の露出した 荒涼とした風景がここから始まります。

No.113-26 1985.8.25 足尾駅・構内進入信号機 50mm、F5.6-8、1/250sec

足尾駅に進入する上り列車に対して建植されていた腕木式信号機。

左は 主本線の1番線への進入制限だとして、右は 2番線及び貨物ヤードへの進入制限という意味かと思います。

No.123-16 1986.1.26 9:00 1791①レ 110mm、F5.6-8、1/250sec

足尾駅から終点の足尾本山駅まで、ガソリンカーの併用軌道線路が並行していました。

軽便鉄道の線路が国鉄の線路と平面交差するのは、全国でもマレな事例です。

No.130-29 1986.3.16 8:44 750D(後年 752D) 135mm、F5.6、1/250sec、C4フィルター使用

足尾駅から間藤駅に向け 田元橋に差し掛かると、荒涼とした風景が広がります。 精錬方法が改良される前の 製錬所から出された亜硫酸ガスや、江戸時代からの無計画な樹木の伐採により、草木の育ち難い土地になっています。