2018年9月22日(土)

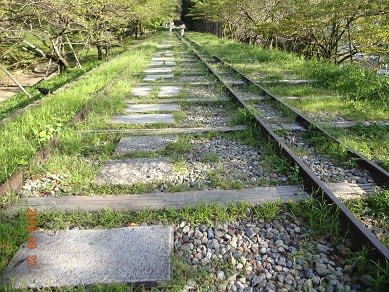

三条通から別れて旧東海道をゆく

街道歩きにとって、国道は車の騒音がうるさくて嫌!

このような細い道のほうが嬉しい。

車一台通るのがやっとの道です

右手の家は

150年ハウスという表示があった

左手には

『旧東海道』石碑

石碑を見つけるとホッとします。

街道歩きにとって何よりの薬ですわ。

背後の下が府道(三条通り)

『東山区山科北花山山田町』

古い表示です。

現在は、山科区北花山。

京都市のマンホールは「京」を図案化してます

16時35分

『光照寺』

石段を登らねばならないようです。

足の疲労が半端無いのでパス!

次に

16時37分

『大乗寺』

こちらもパス

振り返ってみる

何やら看板あり

看板の解説を読むと

本能寺の末寺で、酔芙蓉の寺として人気と書いてある。

酔芙蓉は、

花の色が

朝咲き始めるころ白、

昼間は淡い紅色、

夕方紅色に変わる

人間の顔が酔うにつれて変化するのと似てるので酔芙蓉(すいふよう)と名付けられたのだろうね。

9月~10月が見頃で1000本以上群生してるそうです。

ちょうど今が見頃ですな。

ならば、これは無理してでも立ち寄るべきじゃないですか!

久しぶりに寄り道することにした。

…………………………………………………………………

足にこたえる急な石段を登ると寺が。

お婆さんが出てきて、

『すみません、今閉めました。

私は帰ります』

と言う。

寺に用はないので構わない。

花さえ見られればいい。

『花畑はこの石段の上にあります。例年ならちょうど満開なのですが、今年は夏が猛暑だったので開花が遅れていて昨日まで何も咲いてなかった。

今日やっと数本開花したところですわ』

えー!

まだ見頃じゃないの?

残念無念

でも、数本でも開花してるなら見なきゃ。

芙蓉の写真

寺の上へ登りました。

通路の両脇に葉っぱがいっぱい。

確かに蕾ばかり。

突き当たりに十三重の塔

左に酔芙蓉観音菩薩像

合掌。

2本、花を見つけました。

とりあえずこれで我慢我慢。

見られただけでも良しとしますかね。

五重の塔

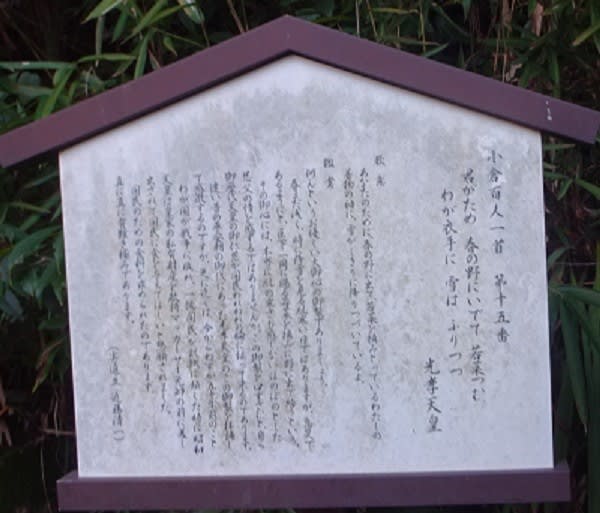

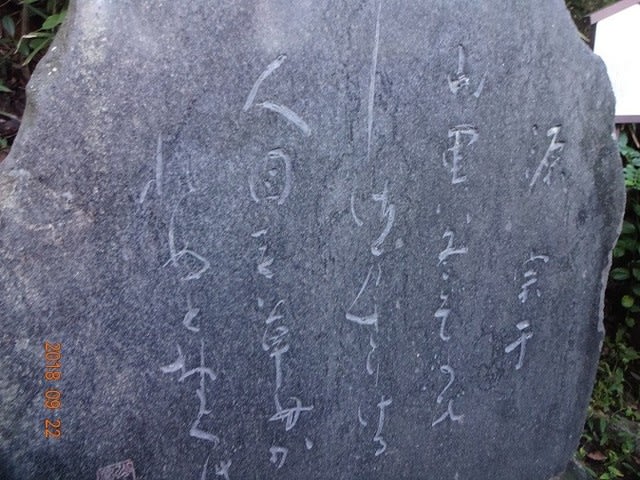

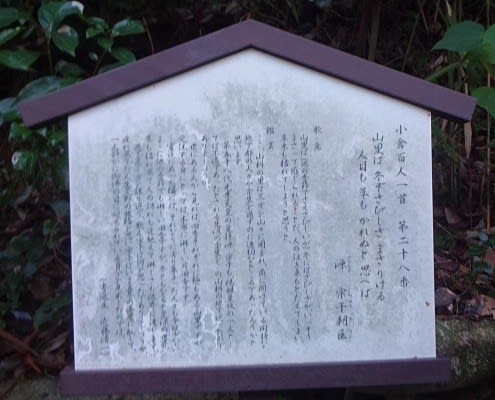

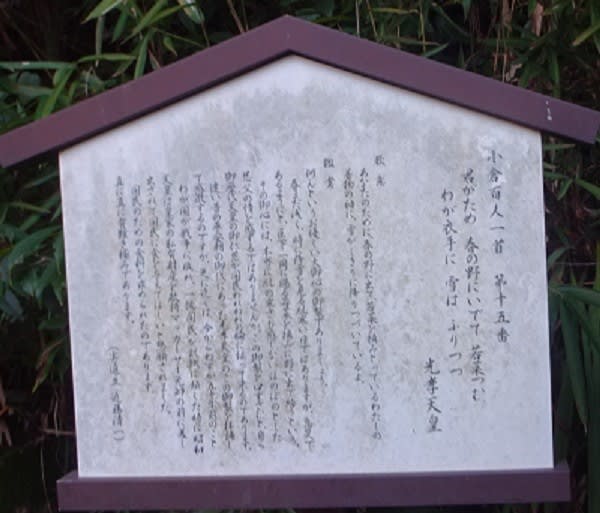

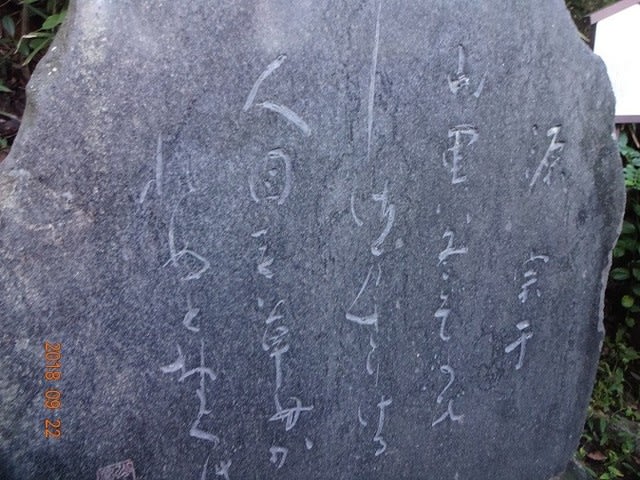

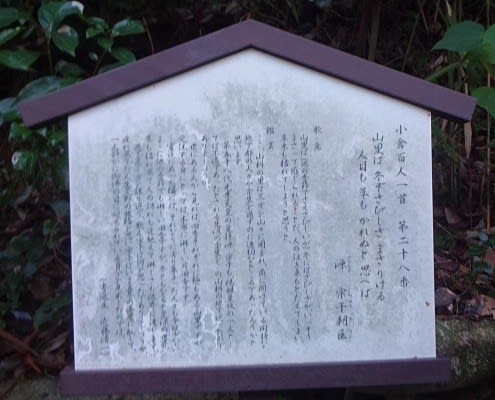

小倉百人一首の歌碑。

光孝天皇の歌

源宗之朝臣(光孝天皇の皇子)の歌碑もある。

歌も天皇のこともよくわからない

振り返ってみる。

日蓮上人の歌碑

お寺に戻りました。

先ほどのお婆さんが、掃き掃除されてました。

ありがとう、とお礼を述べました。

が、ここでお婆さんの話し相手になってしまった。

お爺さんと二人で寺を守ってる。

お爺さんは動けなくて私一人で頑張ってる。

子どもは滋賀県の守山市に住んでる。

左手の山は台風で大変なことになりいくつも木が倒れ、柵が壊れたまま。

山主が来ないので、私がとりあえず片付けた

大木がお寺にあたってたら潰れたかも?

などなど…。

このお婆さん、年齢は90近いと思う。

この人が倒れたら、この寺どうなるのだろうか?

心配ですわ。

後ろ髪を引かれる思いで立ち去りました…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

三条通から別れて旧東海道をゆく

街道歩きにとって、国道は車の騒音がうるさくて嫌!

このような細い道のほうが嬉しい。

車一台通るのがやっとの道です

右手の家は

150年ハウスという表示があった

左手には

『旧東海道』石碑

石碑を見つけるとホッとします。

街道歩きにとって何よりの薬ですわ。

背後の下が府道(三条通り)

『東山区山科北花山山田町』

古い表示です。

現在は、山科区北花山。

京都市のマンホールは「京」を図案化してます

16時35分

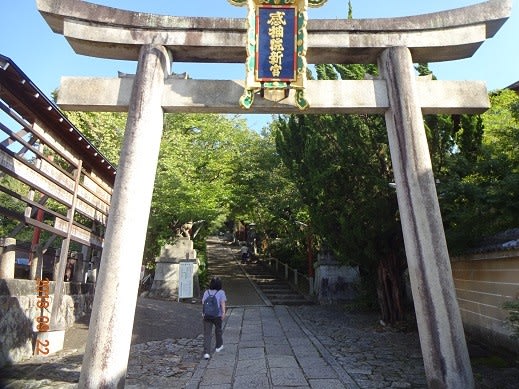

『光照寺』

石段を登らねばならないようです。

足の疲労が半端無いのでパス!

次に

16時37分

『大乗寺』

こちらもパス

振り返ってみる

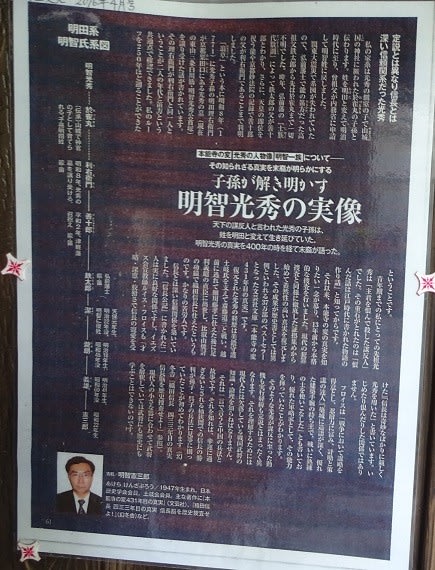

何やら看板あり

看板の解説を読むと

本能寺の末寺で、酔芙蓉の寺として人気と書いてある。

酔芙蓉は、

花の色が

朝咲き始めるころ白、

昼間は淡い紅色、

夕方紅色に変わる

人間の顔が酔うにつれて変化するのと似てるので酔芙蓉(すいふよう)と名付けられたのだろうね。

9月~10月が見頃で1000本以上群生してるそうです。

ちょうど今が見頃ですな。

ならば、これは無理してでも立ち寄るべきじゃないですか!

久しぶりに寄り道することにした。

…………………………………………………………………

足にこたえる急な石段を登ると寺が。

お婆さんが出てきて、

『すみません、今閉めました。

私は帰ります』

と言う。

寺に用はないので構わない。

花さえ見られればいい。

『花畑はこの石段の上にあります。例年ならちょうど満開なのですが、今年は夏が猛暑だったので開花が遅れていて昨日まで何も咲いてなかった。

今日やっと数本開花したところですわ』

えー!

まだ見頃じゃないの?

残念無念

でも、数本でも開花してるなら見なきゃ。

芙蓉の写真

寺の上へ登りました。

通路の両脇に葉っぱがいっぱい。

確かに蕾ばかり。

突き当たりに十三重の塔

左に酔芙蓉観音菩薩像

合掌。

2本、花を見つけました。

とりあえずこれで我慢我慢。

見られただけでも良しとしますかね。

五重の塔

小倉百人一首の歌碑。

光孝天皇の歌

源宗之朝臣(光孝天皇の皇子)の歌碑もある。

歌も天皇のこともよくわからない

振り返ってみる。

日蓮上人の歌碑

お寺に戻りました。

先ほどのお婆さんが、掃き掃除されてました。

ありがとう、とお礼を述べました。

が、ここでお婆さんの話し相手になってしまった。

お爺さんと二人で寺を守ってる。

お爺さんは動けなくて私一人で頑張ってる。

子どもは滋賀県の守山市に住んでる。

左手の山は台風で大変なことになりいくつも木が倒れ、柵が壊れたまま。

山主が来ないので、私がとりあえず片付けた

大木がお寺にあたってたら潰れたかも?

などなど…。

このお婆さん、年齢は90近いと思う。

この人が倒れたら、この寺どうなるのだろうか?

心配ですわ。

後ろ髪を引かれる思いで立ち去りました…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪