戸隠栃原志垣地区は、長野市役所の西北西約11kmのところ

国道406号線を西へ裾花川に沿って進みます、祖山地区入口で県道86号戸隠篠ノ井線を北へ入ります

県道86号線を最初の楠川の橋を渡って道なりに進むと、集落を過ぎた所に有ります

道路脇の説明版の前に 車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

道路から見上げました

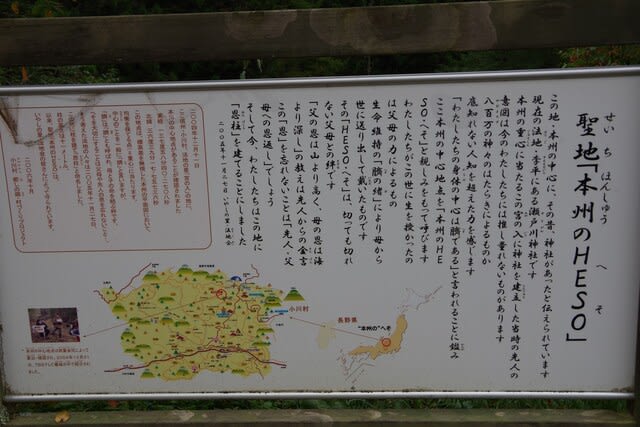

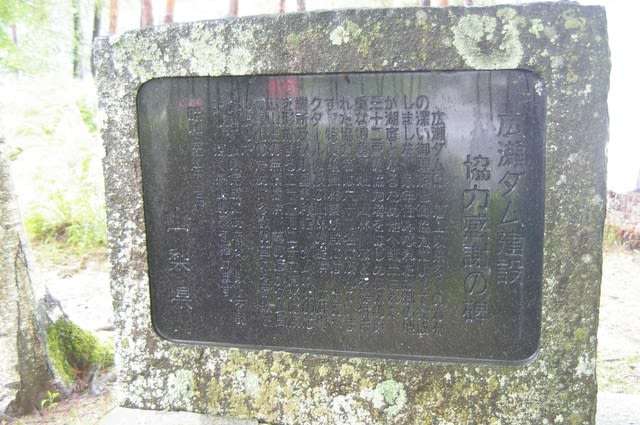

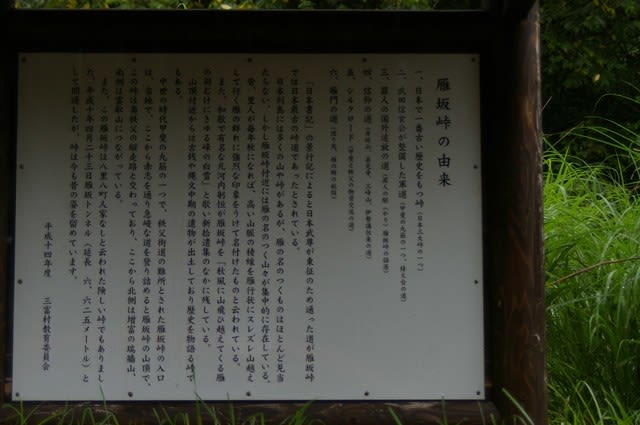

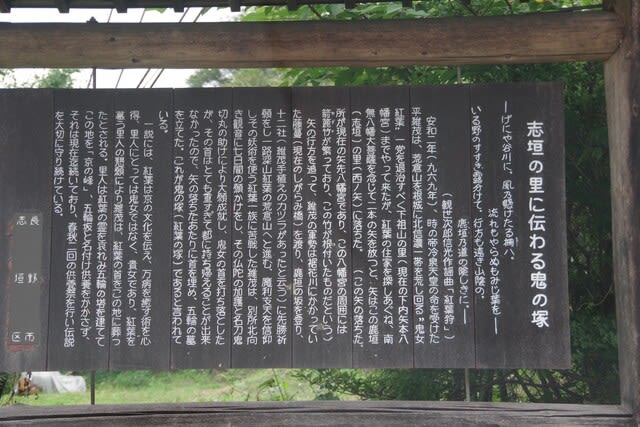

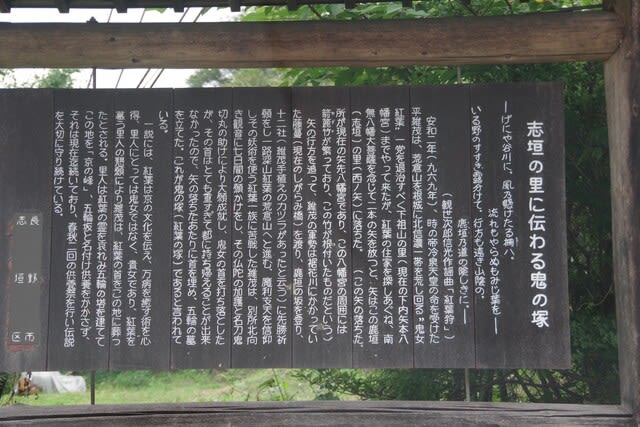

説明版が有ります

志垣の里に伝わる鬼の塚

ーーげにや谷川に、風乃懸けたる柵八。流れもやらぬももみじ葉をーー

いる野のすすき霧分けて。行方も遠き山陰の。

鹿垣乃道の険しきに。――

(観世次郎信光作謡曲「紅葉狩」)

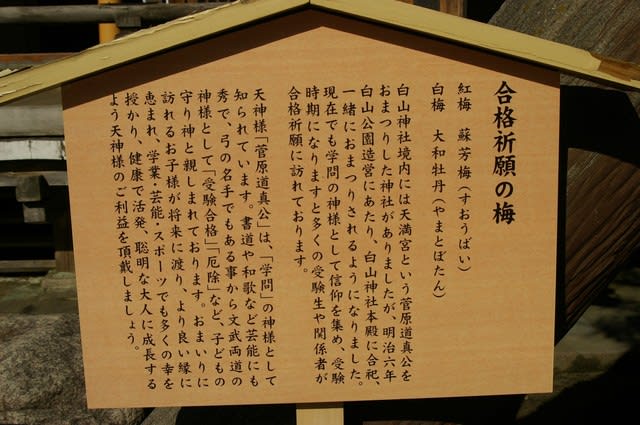

安和2年(969年)、時の帝冷泉天皇の命を受けた平維茂は、荒倉山を根城に北信濃一帯を荒らし回る”鬼女紅葉”一党を退治すべく下祖山の里(現在の下内矢本八幡宮)までやって来たが、紅葉の住家を探しあぐね、南無八幡大菩薩を念じて二本の矢放つと、矢はこの鹿垣(志垣)の里(西ノ矢)に落ちた。(この矢の落ちた所が現在の矢先八幡宮であり、この八幡宮の周囲には矢篦竹が繁っており、この竹が根付いたものだという)

矢の行方を追って、維茂の軍勢は裾花川にかかっていた藤蔓(現在のしがらみ橋)を渡り、鹿垣の坂を登り、十二社(維茂手植えのカツラがあったと云う)に先勝祈願をし一路深山紅葉の荒倉山へと進む、摩利支天を信仰しその妖術を使う紅葉一族に苦戦した維茂は、別所北向き観音に七日間の願かけをし、その仏陀の加護と名刀鬼切丸の助けにより大願成就し、鬼女の首を打ち落としたが、その首はとても重すぎて都に持ち帰ることが出来なかったので、矢の落ちたあたりに首を埋め、五輪の墓を立てた。これが鬼の塚(紅葉の塚)であるといわれている。

一説には、紅葉は京の文化を伝え、万病を癒す術を心得、里人にとって鬼女ではなく、貴女であり、紅葉を慕う里人の懇願により維茂は、紅葉の首をこの地に葬ったとされる。里人は紅葉の霊を哀れみ五輪の塔を建ててこの地を「京の峰」、五輪坂と名付け供養をかかさず、それは現在迄続いており、春秋二回の供養祭を行い伝説を大切に守り続けている。

長野市

志垣区

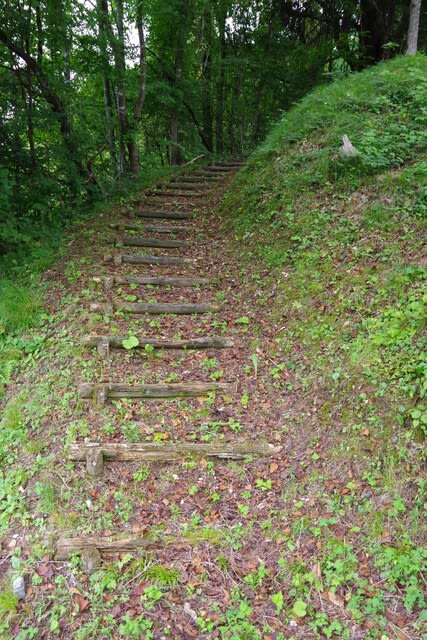

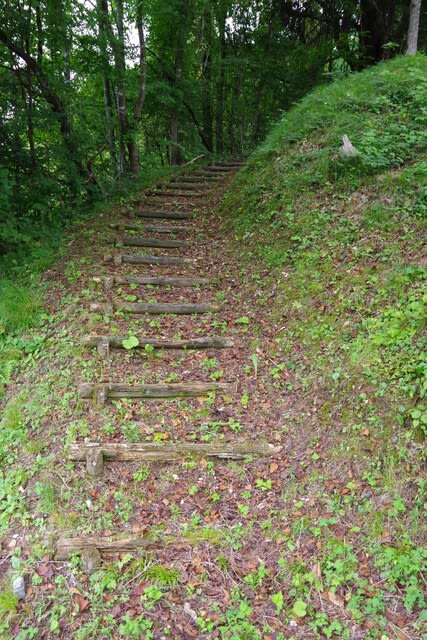

塚に登ってみましょう

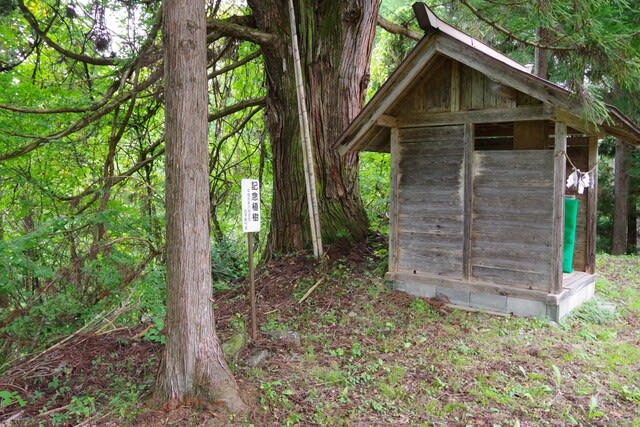

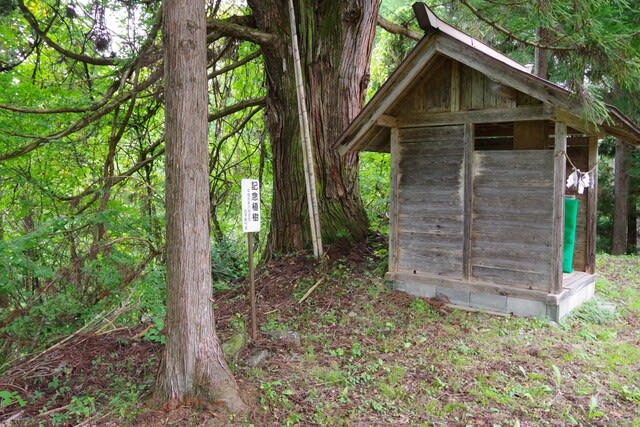

上がって来ました

頂上には・・・

祠が有ります

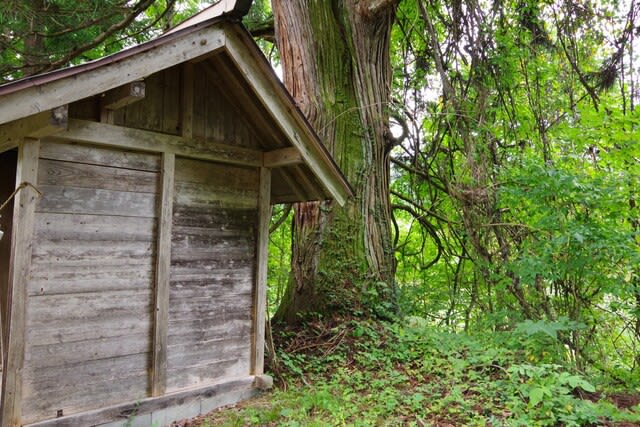

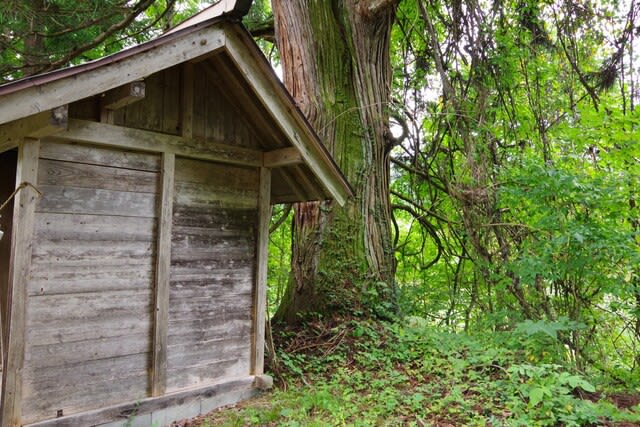

祠の後には太い杉の木です

では、次へ行きましょう

*2021年9月12日訪問です

国道406号線を西へ裾花川に沿って進みます、祖山地区入口で県道86号戸隠篠ノ井線を北へ入ります

県道86号線を最初の楠川の橋を渡って道なりに進むと、集落を過ぎた所に有ります

道路脇の説明版の前に

車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

道路から見上げました

説明版が有ります

志垣の里に伝わる鬼の塚

ーーげにや谷川に、風乃懸けたる柵八。流れもやらぬももみじ葉をーー

いる野のすすき霧分けて。行方も遠き山陰の。

鹿垣乃道の険しきに。――

(観世次郎信光作謡曲「紅葉狩」)

安和2年(969年)、時の帝冷泉天皇の命を受けた平維茂は、荒倉山を根城に北信濃一帯を荒らし回る”鬼女紅葉”一党を退治すべく下祖山の里(現在の下内矢本八幡宮)までやって来たが、紅葉の住家を探しあぐね、南無八幡大菩薩を念じて二本の矢放つと、矢はこの鹿垣(志垣)の里(西ノ矢)に落ちた。(この矢の落ちた所が現在の矢先八幡宮であり、この八幡宮の周囲には矢篦竹が繁っており、この竹が根付いたものだという)

矢の行方を追って、維茂の軍勢は裾花川にかかっていた藤蔓(現在のしがらみ橋)を渡り、鹿垣の坂を登り、十二社(維茂手植えのカツラがあったと云う)に先勝祈願をし一路深山紅葉の荒倉山へと進む、摩利支天を信仰しその妖術を使う紅葉一族に苦戦した維茂は、別所北向き観音に七日間の願かけをし、その仏陀の加護と名刀鬼切丸の助けにより大願成就し、鬼女の首を打ち落としたが、その首はとても重すぎて都に持ち帰ることが出来なかったので、矢の落ちたあたりに首を埋め、五輪の墓を立てた。これが鬼の塚(紅葉の塚)であるといわれている。

一説には、紅葉は京の文化を伝え、万病を癒す術を心得、里人にとって鬼女ではなく、貴女であり、紅葉を慕う里人の懇願により維茂は、紅葉の首をこの地に葬ったとされる。里人は紅葉の霊を哀れみ五輪の塔を建ててこの地を「京の峰」、五輪坂と名付け供養をかかさず、それは現在迄続いており、春秋二回の供養祭を行い伝説を大切に守り続けている。

長野市

志垣区

塚に登ってみましょう

上がって来ました

頂上には・・・

祠が有ります

祠の後には太い杉の木です

では、次へ行きましょう

*2021年9月12日訪問です