宝古墳は、茨城町役場の西約4km、北関東自動車道茨城西インターチェンジの南側にあります

県道16号線と県道59号線の交差点信号の直ぐ西側です

県道16号に入って直ぐ左に標柱が有ります、標柱の脇に 駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

標柱の立っている丘の上にありますので、道路の先から上がります

道を進むと墳丘が見えてきます

北側の周濠跡です

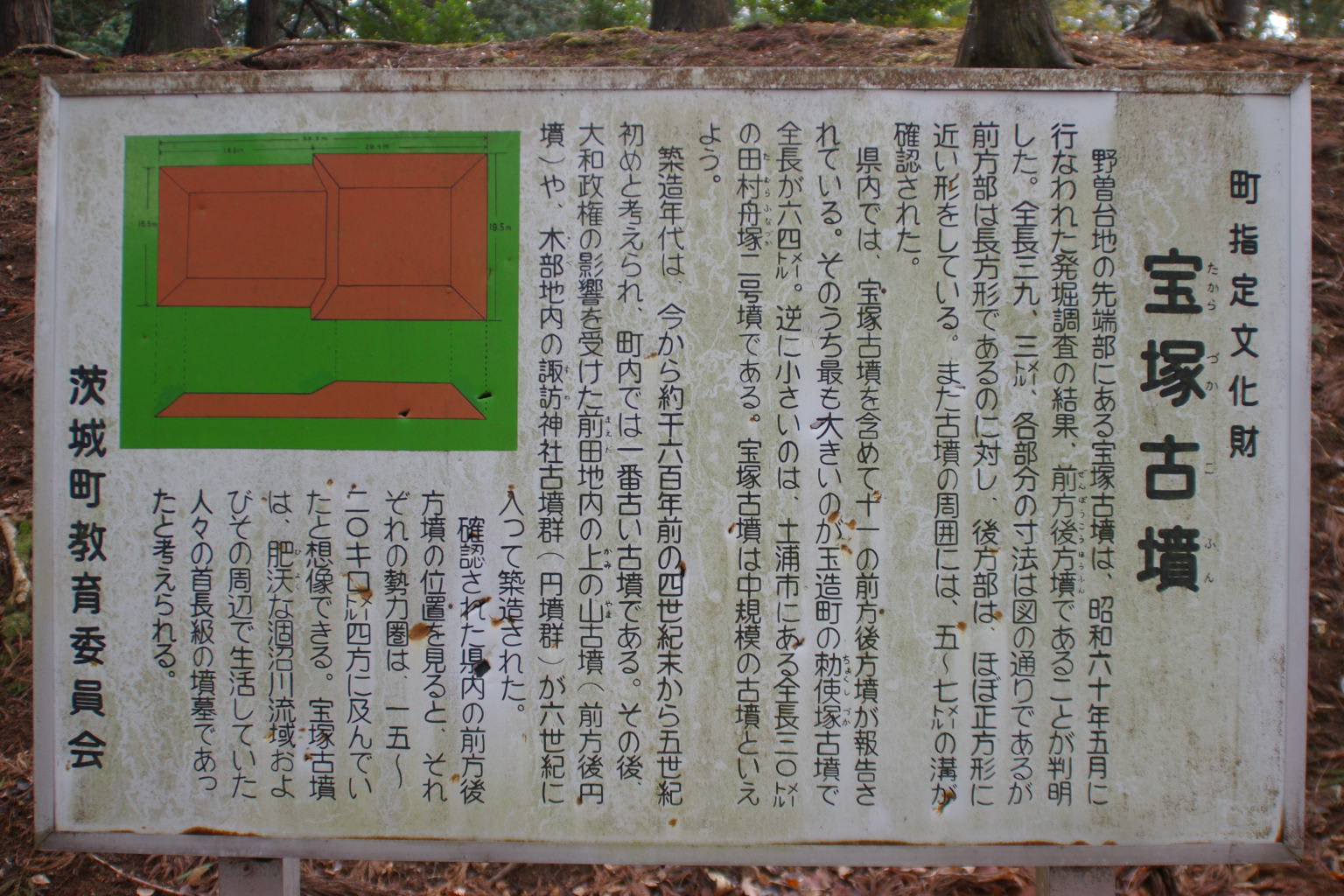

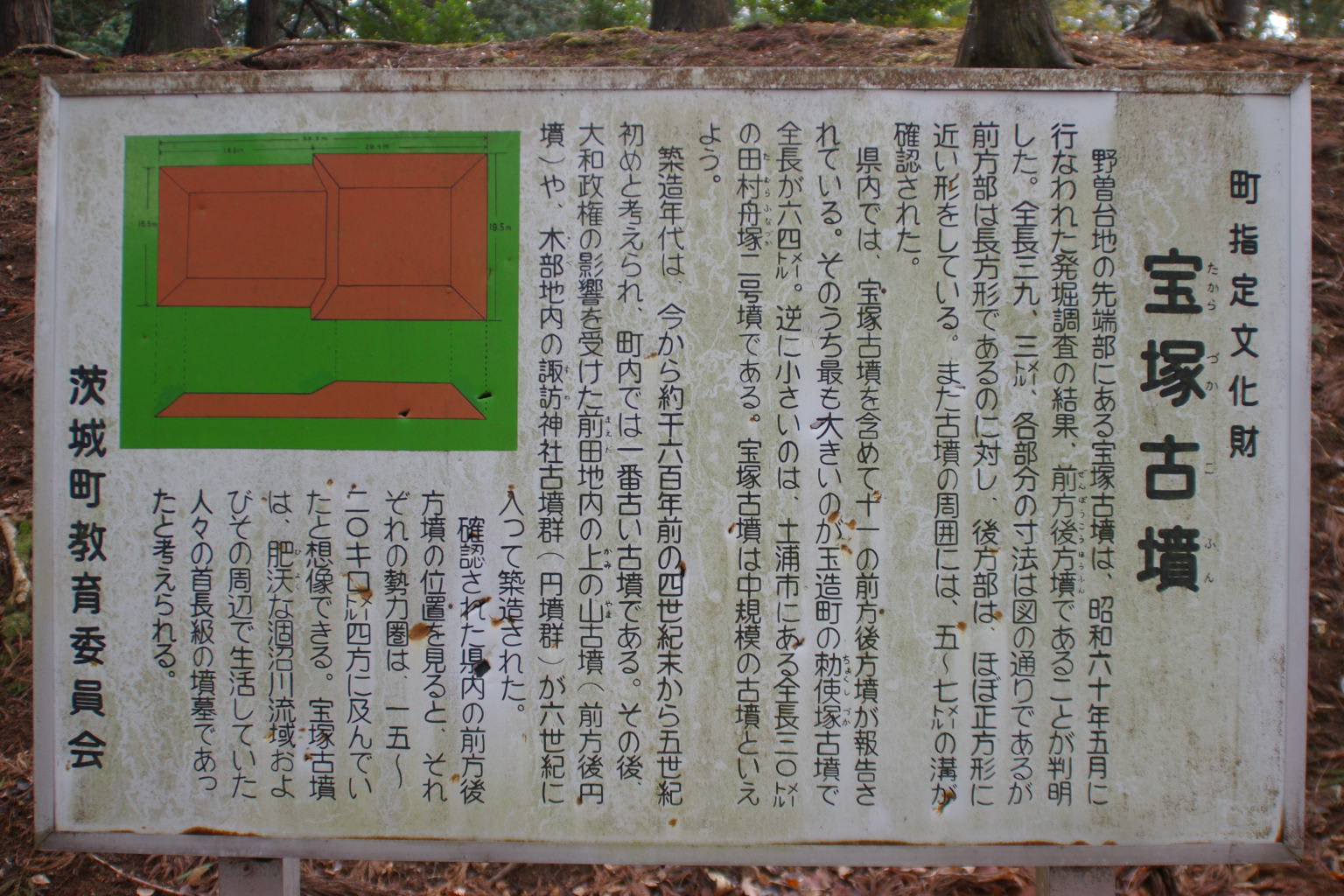

説明版が有ります、前方後方墳です

町指定文化財

宝塚古墳

野曽台地の先端部にある宝塚古墳は、昭和60年5月に行われた発掘調査の結果、前方後方墳であることが

判明した。全長39,3m各部分の寸法は図の通りであるが、前方部が長方形であるのに対し後方部は、ほぼ

正方形に近い形をしている、また古墳の周囲には、5~7mの溝が確認された。

県内では、宝塚古墳を含めて11の前方後方墳が報告されている、そのうち最も大きいのが玉造町の勅使

古墳で全長64m、脚に小さいのは土浦市にある全長30mの田村船2号墳である、宝塚古墳は中規模の古

墳と言えよう。

築造年代は、いまから約1600年前の4世紀末から5世紀初めと考えられ、町内では一番古い古墳である

その後、大和政権の影響を受けた前田地内の上の山古墳(前方後円墳)や、木部地内の諏訪神社古墳群(円墳

群)が6世紀に入って築造された。

確認された県内の前方後方墳の位置を見ると、それぞれの勢力圏15~20km四方に及んでいたと想像で

きる。宝塚古墳は肥沃な涸沼川流域およびその周辺で生活していた人々の首長級の墳墓であったと考えられる

茨城町教育委員会

墳丘の北側です

接合部です

前方部から墳丘北面です

墳丘に前方部から上がってみます

後方部です、頂上に埋葬施設が有ったのでしょうか

後方部より前方部を見ます

後方部から南西側周濠跡を見ます

南側の周濠です

直ぐ西側に石碑がありました

では、次へ行きましょう

県道16号線と県道59号線の交差点信号の直ぐ西側です

県道16号に入って直ぐ左に標柱が有ります、標柱の脇に

駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

標柱の立っている丘の上にありますので、道路の先から上がります

道を進むと墳丘が見えてきます

北側の周濠跡です

説明版が有ります、前方後方墳です

町指定文化財

宝塚古墳

野曽台地の先端部にある宝塚古墳は、昭和60年5月に行われた発掘調査の結果、前方後方墳であることが

判明した。全長39,3m各部分の寸法は図の通りであるが、前方部が長方形であるのに対し後方部は、ほぼ

正方形に近い形をしている、また古墳の周囲には、5~7mの溝が確認された。

県内では、宝塚古墳を含めて11の前方後方墳が報告されている、そのうち最も大きいのが玉造町の勅使

古墳で全長64m、脚に小さいのは土浦市にある全長30mの田村船2号墳である、宝塚古墳は中規模の古

墳と言えよう。

築造年代は、いまから約1600年前の4世紀末から5世紀初めと考えられ、町内では一番古い古墳である

その後、大和政権の影響を受けた前田地内の上の山古墳(前方後円墳)や、木部地内の諏訪神社古墳群(円墳

群)が6世紀に入って築造された。

確認された県内の前方後方墳の位置を見ると、それぞれの勢力圏15~20km四方に及んでいたと想像で

きる。宝塚古墳は肥沃な涸沼川流域およびその周辺で生活していた人々の首長級の墳墓であったと考えられる

茨城町教育委員会

墳丘の北側です

接合部です

前方部から墳丘北面です

墳丘に前方部から上がってみます

後方部です、頂上に埋葬施設が有ったのでしょうか

後方部より前方部を見ます

後方部から南西側周濠跡を見ます

南側の周濠です

直ぐ西側に石碑がありました

では、次へ行きましょう