平上片寄寺下地区は、いわき市役所の北東約5kmのところ

いわき市役所北側の道路を東へ、約500mの小太郎町公園前の信号を左(北)へ

約300mの「十五町目」信号を右(東)へ、国道399号線です

約4.3kmの「六十枚入口」信号を左へ、国道6号線のインターチェンジをぐるっと回る様に進みます

約400mで北へ向かい、約600mでJR常磐線の踏切を渡って斜め右(北東)へ

約800mで交差点を左(西)へ、約1.3kmで左手に本行寺の案内板が有ります

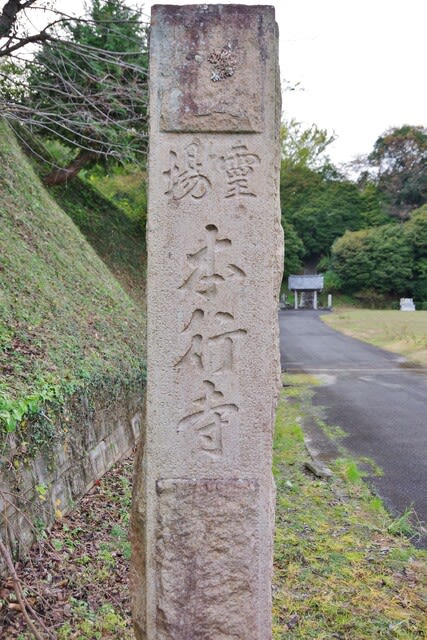

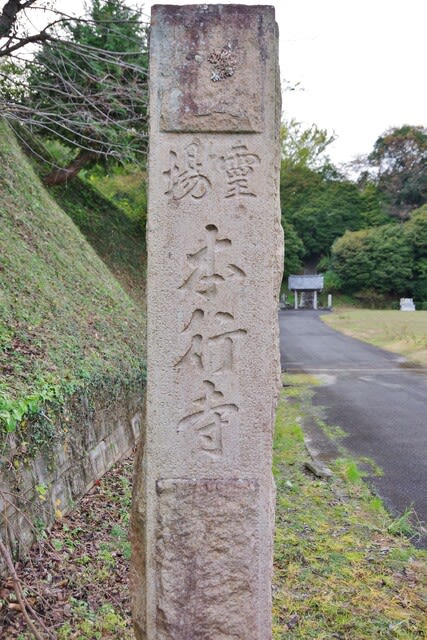

磐城 東鶴山

霊場 本行寺です

山門前の前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道です

山門です

長い石段を上ると左手にイチョウです、ギンナンが沢山落ちていますがお葉付状態の物は発見できませんでした

北側から

北西側から

東向きに本堂です

本堂改修記念碑です

当山・本行寺平成の沿革・本堂改修記念碑

本行寺は、奈良の時代からあった真言宗系の寺で、正応3年(1290)夏井川宗論にて越後阿闍梨日弁上人が東北地方に巡錫した時に勝利して、当地の領主であった片寄五郎忠義が上人に帰依し、開基となって創建した寺で、文安5年(1448)火災のため焼失したが、片寄家の末裔で当時の館主五郎忠明が、母の菩提を弔うため、七堂伽藍を寄進し再建したと伝わる。

その後江戸時代中期に再度火災に遭い現在の本堂は、明和5年(1768)の再建と棟札にて観える。

当時は日蓮宗として東北地方で最古の寺院として、往時は40数ヶ寺の末寺を従え繁栄を極め、昭和期に至る。

代が移り変り、平成の時代を迎えると、バブル経済に飲まれた本行寺の寺院運営は破綻する。住職の不適切な寺院運営により多大の債務を抱える事となり、寺は存亡の危機に直面する。本堂の屋根には穴が開き、庫裏の萱葺屋根は抜け落ち倒壊寸前となり荒廃した寺から、檀信徒も離れて行った。

再建の見通しの立たない中、当寺に墓所を持たない檀徒の多くは他寺へと移り、6割程減少する。300を超える信徒と150近くの檀徒は、60足らずまで減少する。有効な解決策が見出せない中、一時は全員が此の寺を見限り他寺へ移ることも考えた。しかしこのような折、平成13年1月、檀徒が立ち上がった。木村茂一氏を檀頭とする残った檀家が纏まり債務の処理を法的な手段で解決するため、弁護士に相談する。

それから本行寺は弁護士のご支援を得ることができるようになり債務の処理に前進する。時が進み平成18年から石川町経王寺住職・中田本庸上人が本行寺の代表役員代務者になり、本格的な裁判が始まり、平成23年全ての債務は完了する。

また、老朽化して屋根に穴が開いたり抜け落ちたりして改修を余儀なくされた本堂、庫裏は平成16年、改修の規模を専門の業者に見分を依頼し、総会で報告を受け庫裏は改修が不可能なため解体、本堂だけ改修することで決定し、多方面に浄財の勧募を求め、工事は6月から始まり、平成18年12月に完了した。

このような幾多の困難も、残った檀徒の物心両面からの協力と団結で債務の解決、本堂の改修をやり遂げたことで今の本行寺がある。

茲に平成の世に寺の存亡を乗り越えた檀徒の記憶を刻し後世にお伝えし、以後末代に亘り本行寺を外護するものなり。

本堂前(西側)から

南側から、樹高は21.5m、目通り幹囲3.42mの大木です

南東側から見ました

では、次へ行きましょう

いわき市役所北側の道路を東へ、約500mの小太郎町公園前の信号を左(北)へ

約300mの「十五町目」信号を右(東)へ、国道399号線です

約4.3kmの「六十枚入口」信号を左へ、国道6号線のインターチェンジをぐるっと回る様に進みます

約400mで北へ向かい、約600mでJR常磐線の踏切を渡って斜め右(北東)へ

約800mで交差点を左(西)へ、約1.3kmで左手に本行寺の案内板が有ります

磐城 東鶴山

霊場 本行寺です

山門前の前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道です

山門です

長い石段を上ると左手にイチョウです、ギンナンが沢山落ちていますがお葉付状態の物は発見できませんでした

北側から

北西側から

東向きに本堂です

本堂改修記念碑です

当山・本行寺平成の沿革・本堂改修記念碑

本行寺は、奈良の時代からあった真言宗系の寺で、正応3年(1290)夏井川宗論にて越後阿闍梨日弁上人が東北地方に巡錫した時に勝利して、当地の領主であった片寄五郎忠義が上人に帰依し、開基となって創建した寺で、文安5年(1448)火災のため焼失したが、片寄家の末裔で当時の館主五郎忠明が、母の菩提を弔うため、七堂伽藍を寄進し再建したと伝わる。

その後江戸時代中期に再度火災に遭い現在の本堂は、明和5年(1768)の再建と棟札にて観える。

当時は日蓮宗として東北地方で最古の寺院として、往時は40数ヶ寺の末寺を従え繁栄を極め、昭和期に至る。

代が移り変り、平成の時代を迎えると、バブル経済に飲まれた本行寺の寺院運営は破綻する。住職の不適切な寺院運営により多大の債務を抱える事となり、寺は存亡の危機に直面する。本堂の屋根には穴が開き、庫裏の萱葺屋根は抜け落ち倒壊寸前となり荒廃した寺から、檀信徒も離れて行った。

再建の見通しの立たない中、当寺に墓所を持たない檀徒の多くは他寺へと移り、6割程減少する。300を超える信徒と150近くの檀徒は、60足らずまで減少する。有効な解決策が見出せない中、一時は全員が此の寺を見限り他寺へ移ることも考えた。しかしこのような折、平成13年1月、檀徒が立ち上がった。木村茂一氏を檀頭とする残った檀家が纏まり債務の処理を法的な手段で解決するため、弁護士に相談する。

それから本行寺は弁護士のご支援を得ることができるようになり債務の処理に前進する。時が進み平成18年から石川町経王寺住職・中田本庸上人が本行寺の代表役員代務者になり、本格的な裁判が始まり、平成23年全ての債務は完了する。

また、老朽化して屋根に穴が開いたり抜け落ちたりして改修を余儀なくされた本堂、庫裏は平成16年、改修の規模を専門の業者に見分を依頼し、総会で報告を受け庫裏は改修が不可能なため解体、本堂だけ改修することで決定し、多方面に浄財の勧募を求め、工事は6月から始まり、平成18年12月に完了した。

このような幾多の困難も、残った檀徒の物心両面からの協力と団結で債務の解決、本堂の改修をやり遂げたことで今の本行寺がある。

茲に平成の世に寺の存亡を乗り越えた檀徒の記憶を刻し後世にお伝えし、以後末代に亘り本行寺を外護するものなり。

本堂前(西側)から

南側から、樹高は21.5m、目通り幹囲3.42mの大木です

南東側から見ました

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます